補足資料

PROJECT MEMBER

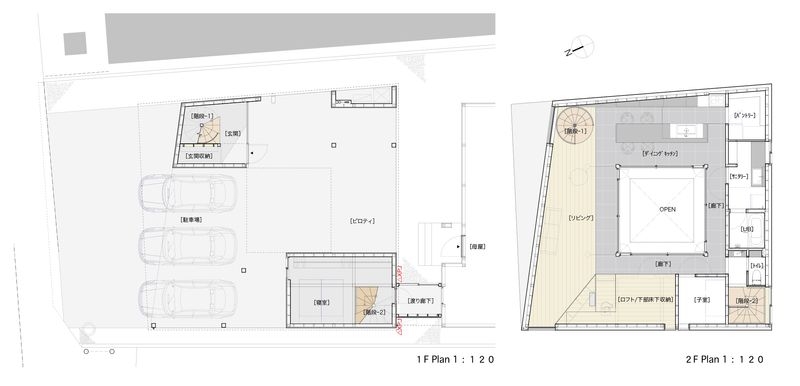

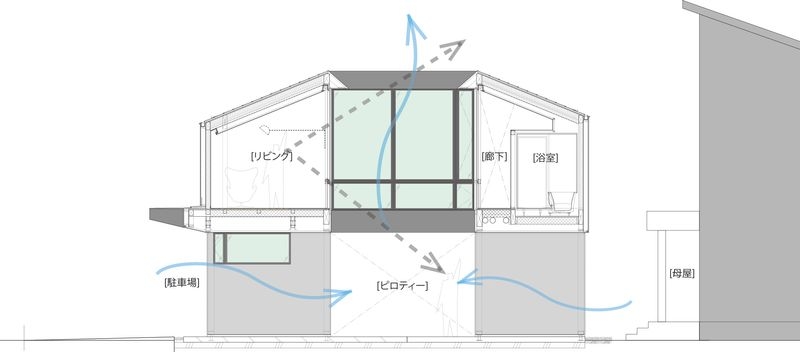

場所 と 建ち方— 密集地に“余白”を立ち上げる 山形県山形市中心部の密集地に立つ、軒下空間と空いた中庭から、ぽっかりと切り取られた空が見える、平家のボリュームが軽やかに浮かんで見えるような住宅である。 敷地は霞城公園北東部の密集市街地。背後に母屋、前面はかつての貸し駐車場という条件のもと、家族分の駐車台数と母屋への動線確保、そして“抜け”のある居場所が求められた。本計画は、地上階をピロティ化して都市の地表面を連続させ、居住の主要機能を上階へ持ち上げることで、視線と風の抜ける私的な“余白”を都市の只中に組み込む提案である。平家のボリュームが軽やかに浮遊して見える構成は、密度の高い周辺環境に対して、量で対抗せず“間”で応答する建ち方を意図している。 軒下空間— 半外部という第2のリビング 私も出身は山形市であり、気候条件は肌身をもって重々承知である。冬は雪が多く降り寒く、夏は盆地特有の厳しい暑さになる過酷な気候条件の山形という土地柄のことも考慮し、1階はできるだけガランとしたピロティ形式とし、それ以外の居住空間を2階に持ち上げる建ち方とした。 地上階は高さ約2.9mの軒下空間が貫き、駐車・アプローチ・遊びが重層する“都市の土間”として機能する。雪処理を極力要さないピロティは、夏季には日射を遮り風を通す半外部空間を形成し、冬季には生活領域を持ち上げて積雪の影響をかわす。駐車場上部は鉄骨で補強した梁によりロングスパンを確保し、街に開く半外部空間を担保した。ここでの滞留・通過・遊びが混じる振る舞いは、外部と内部を連続させる生活の新たな基面をつくる。 2階と空— 内向きの外部をもつ“一室空間” 上階は中庭を中心にしたロの字型の“一室空間”。外周の開口を絞り高さを抑える一方で、中庭側に向かって天井高を引き上げ、4m×4mの“空の矩形”が天空光と風を穏やかに引き込む。外周は周辺視線や日射負荷を制御し、中庭側は樹脂トリプルガラスで断熱・採光・通風の重ね合わせを図る。結果として、どこにいても空と軒下の気配が同時に立ち上がり、上下と内外が“余白”を介して連続する。必要寸法の大きいLDは敷地の成りに合わせて幅を確保し、視覚的距離と気積のグラデーションが生活の多様な密度を生む。 二つの螺旋 — 動線の“交差装置” ロの字の対角に据えた二つの木製螺旋階段は、玄関と寝室をそれぞれ直結しながら、上下の視線と音の“ほどよい交差”を生む装置である。玄関側の螺旋は縦長のギャラリーとして外部の光を編み込み、上がるにつれてLDKへと開く。もう一方は寝室側へ導き、ロフトや子ども室、水周り動線(パントリー—洗面—浴室—トイレ)を“上部でのみ連続”させることで、見通しと気配を保ちながら領域を緩やかに仕切る。全体は片流れのシェルの下で一望可能だが、同時に“隠れる”余白も内包し、将来的な間取りの増築にも耐える開放度を持つ。 構法と素材 — 地域資源の再編 金山杉との出会い ウッドショック期に想定材が入手困難となるなか、工務店の紹介で山形県金山町の森林組合の協力で、大断面の金山杉を主要な柱梁に採用した。伐採から乾燥・製材までをオーダーに合わせて行う産地直結の体制により、複雑な勾配屋根や長スパンを確かな加工で実現。輸送や調達の負荷を抑えつつ地域の林業循環に接続する、内発的な構法選択である。 実際金山まで足を運び山を見学し、建方で組み上げられた加工は本当に見事だったし、山形で金山杉を使って建てられたこの住宅はクライアントにとっても誇らしく感慨深いだろうと感じた。 気候と暮らしを橋渡しする「都市の居間」として、日常に静かな豊かさをもたらす。 キッチンでコーヒーを淹れる手元に光が降り、見上げれば自分たちだけの空が四角く現れる。足元では軒下に風が通り、子どもたちと祖父母の笑い声が街にこぼれる——内部と外部、私と公、動と静が“空と軒下”という二つの装置でやわらかく同居する家である。密集地の暮らしに量的な拡張ではなく“余白のデザイン”で応える建築であり、地域の気候・資源・生活のリズム、空を住まいに引き入れ、軒下を街にひらく——その“間”に、山形の暮らしの新しい基準が立ち上がる。