補足資料

PROJECT MEMBER

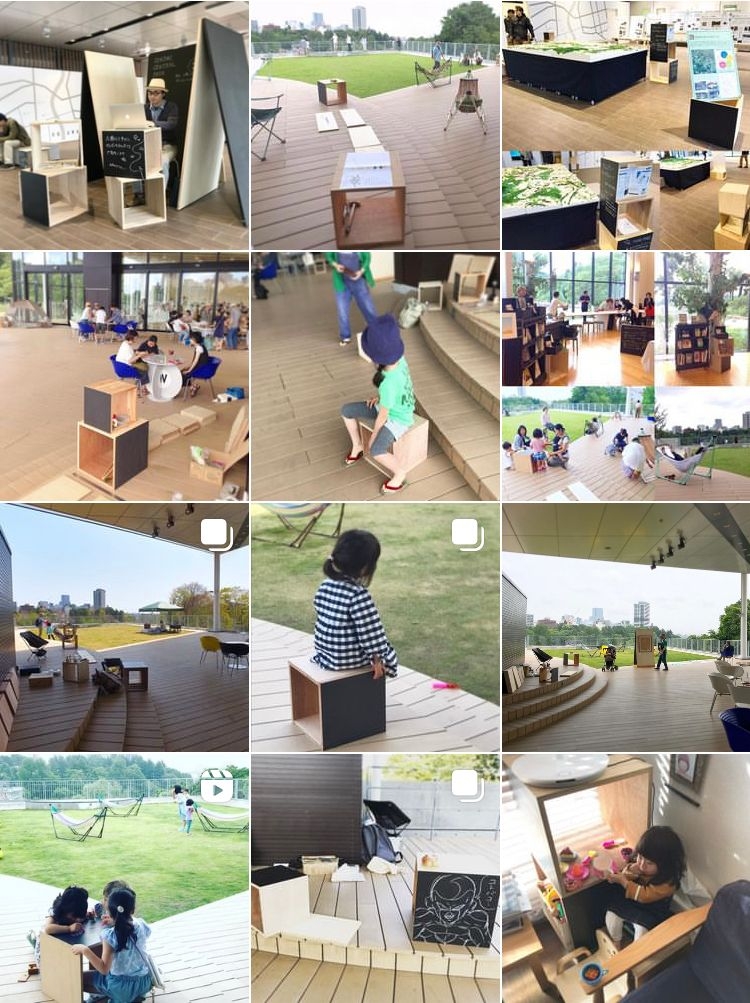

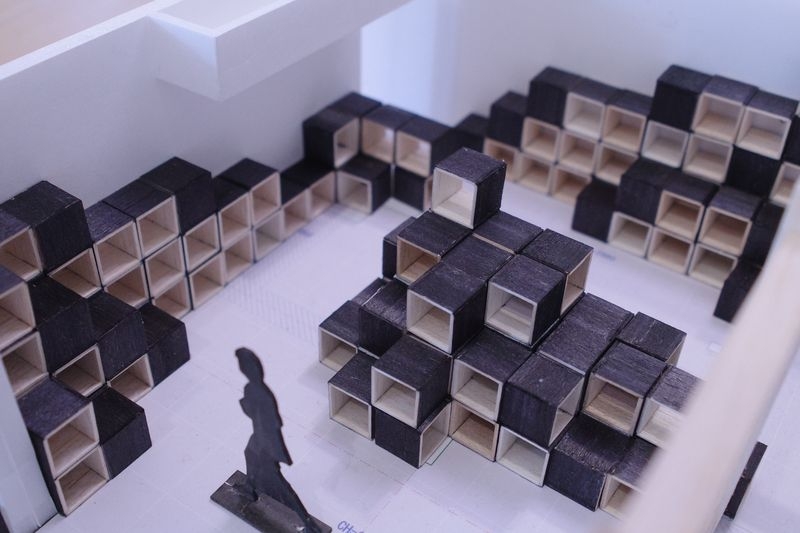

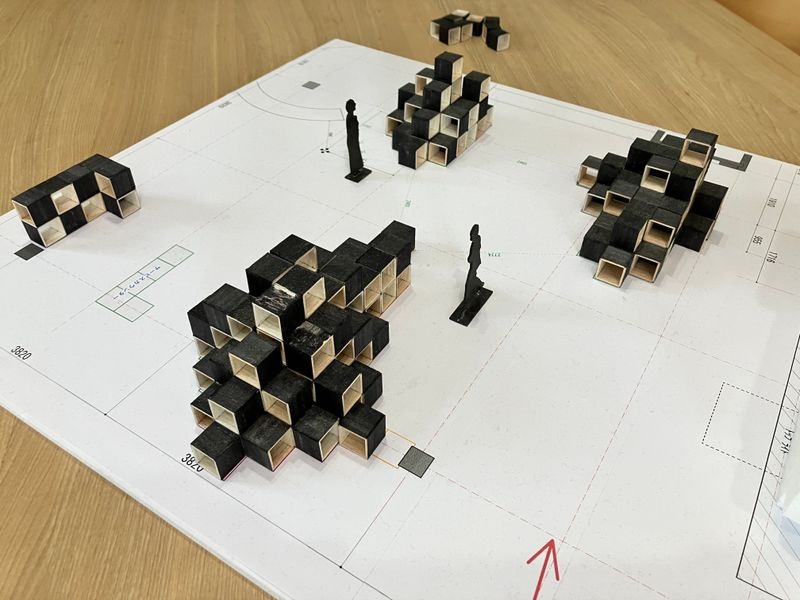

2024年、仙臺緑彩館の運用変化(山鉾の展示位置移動やホールの利用状況の変化)にともない、ショップコーナーは館奥の諸室からメインホールの前景へと移された。本プロジェクトは、もともと「作ること」を楽しむワークショップから生まれたプロトタイプ群“コトバコ”を、その可変性を生かしてホール空間に改めて組み直すことで、新たな商空間/場の関係をつくり直した試みである。 モジュールがつくる「場のしなやかさ」 コトバコはモジュラー(42cm角)という明快なルールを持つ。単位の繰り返しと重ね方によって、座る(1段=42cm)、接客カウンター(2段=84cm)、目線や看板性(3段=126cm、4段=168cm、5段=210cm)といった諸機能を自然に生み出す。モジュールは寸法的に人間スケールと直結しており、数段の積み高さがそのまま家具的機能や視認性の階層を決定する。この「寸法が意味を持つ」設計は、複雑なディテールよりも、まずは単純なルールが場を編むことを示す。 コトバコショップ Ver2.0 回遊と視線の再編成 Ver.2.0では、単に什器を移すのではなく、受付(レセプション)への導線と館内の回遊動線を再定義した。コトバコを「島」として散りばめることで、来場者は商品を眺めつつ自然に回遊する経路を辿る。島と島の間に生まれる抜けは、視線の通り道となり、山鉾への注視を阻害しない。つまり、展示物(山鉾)とショップという二つの主題を共存させるために、コトバコは視線のフィルター/フレームとして振る舞う。結果として回遊性・滞留性・視認性がバランスよく成立する。 グリッド、階層、リズム コトバコの配置はグリッド性と偶発性の折り合いで決まる。グリッドは組替え可能な秩序を与え、偶発的な積み方は場の表情(起伏)をつくる。繰り返しと変化のリズムが、通路の速度感や滞在の仕方を規定し、居場所(ベンチになる段)と接触点(カウンターになる段)、視線を引く高い塔状の要素が場に階層を与える。この階層性こそがショップ内部での体験的な優先順位(見る→手に取る→立ち止まる→会話する)を生む構成的手法である。 小さな発見の連鎖をデザインする 結果としてコトバコショップは、モジュールが生み出すスケールの変化と視線の抜けを巧みに使い、「立ち寄って見つける」ことを誘発する場になった。島の間を行き交うとき、棚の段差がつくる座り場で休むこともでき、目線の高さで商品が切り取られることで記憶に残る瞬間が生まれる。こうした小さな発見の連鎖が、場そのものの魅力を構成する。 コトバコショップ Ver1.0 全国都市緑化仙台フェア2023、メイン会場の青葉山公園追廻地区の仙臺緑彩館のショップコーナーの什器デザインをさせていただきました。ショップは仙台の老舗百貨店の藤崎さんがフェアに沿ったお土産グッズや地酒などを出品されました。様々な陳列に対応でき、魅力的な展示形式、そして誰でも入ってきやすいような、開放感があるような場所を作ろうと考えました。 ワークショップ発のプロセスが生む場の記憶と参加性 本プロジェクトの源泉は、青葉山エリアで行った「コト(作り方)を楽しむワークショップ」にある。そこで得られた「誰でも組める」「使い手が変えることで場が変わる」という知見は、完成形においても重要な設計条件となった。モジュールは来場者やスタッフによる再編が可能であり、季節や催事によって場の構成を変えることができる。こうした参加的プロセスは、ショップを単なる消費の場から、学びと関係性が生成される場へと変換する。 モジュールの規律と遊びが同居するコトバコの島々は、来る人の身体と視線に寄り添いながら、場を書き換え続ける“やわらかな公共”として、新しい回遊の物語を生み出している。