補足資料

PROJECT MEMBER

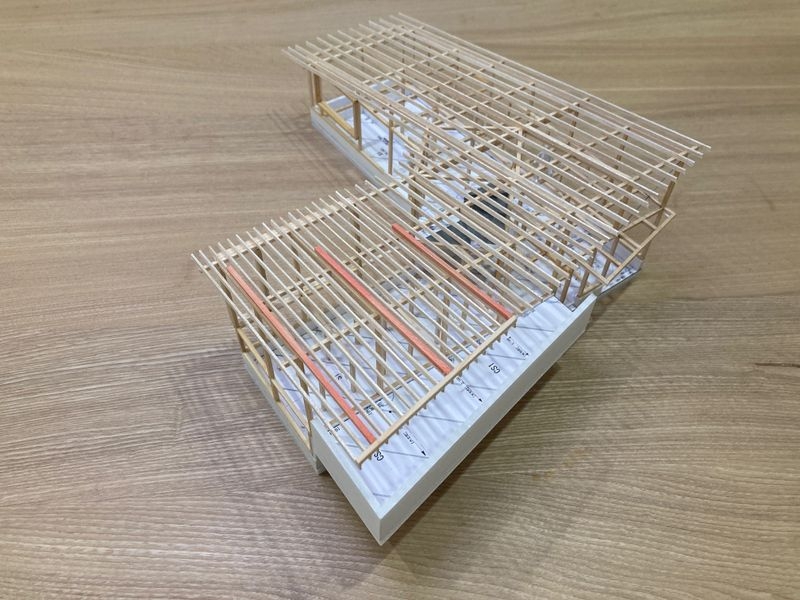

豊かなランドスケープと建築が調和しながら混ざり合い、そこに緩やかなL型の大屋根が掛かる伸びやかな住宅である。 場所 — 地形が与える命題 敷地は仙台市中心から北へ約3km、七北田丘陵の尾根沿いに位置し、西側に広がる丘陵地の地平線を背景に持つ。西側に向かって段状の地形をもち、二辺が道路に接する約80坪の比較的大きな敷地である。北側には解体が必要な既存擁壁と狭隘道路があり、車の乗り入れできない敷地は、車の乗り入れ確保と擁壁処理が最初の設計上の問題となった。西側隣地には平屋の住宅が建っているが、1.5m程度上がれば、その先には丘陵の地平まで眺望が広がることが考えられた。この「視線の先」にある風景をどう日常生活に取り込むかが設計上の第一命題であり、加えて北側の狭隘道路や既存擁壁、駐車の乗り入れがないという制約が現れる。敷地の段差(1~2m程度のひな壇状)を単なる問題として処理するのではなく、建築内部へ取り込むことで空間の豊かさに転化することを目指した。 ランドスケープと建築の融合 本案の核は「ランドスケープに溶け込みつつ、屋根で大らかに場を包む」ことにある。敷地の高低差を平坦化してしまうのではなく、建物内部に高低差を取り込みスキップフロアで展開する手法は、地形の魅力を保存しつつ建築と外構・造園の協働する設計思想に合うと考えた。敷地の大部分を外構・造園に残す判断は、建物を景色の受け手にするための戦略であり、低い東側道路ファサードと西へ向かって緩やかに開くL字型の大屋根というかたちで視線と風景を誘導している。屋根の大きなスパンがランドスケープと水平に重なり合うことで、建築の輪郭が風景の一要素となる。こうして建物は風景のフレームとなり、居住行為を風景との対話へと変換する。 配置とプロポーション(外部との関係) 道路側(北東)に駐車場を確保し、建物本体は敷地の反対側(南西)に細長くL型に置いた。道路側は低く抑え、視線の通路を遮らないよう配慮する一方、屋根は西方向へ大きく流して視覚的な開放を作る。既存擁壁は解体して法面を植栽帯に変え、残土を駐車場の乗り入れ確保に使うなど、土木的な操作で敷地条件を逆手に取っている点が特徴的である。 中心軸としての螺旋階段 — 動線が生む場の展開 L字に配した建物の付け根に据えられた幅約3.6mの緩やかな螺旋階段は、垂直交通を超えて「場の中枢」として機能する。段差を上り下りすることで、住戸内部を四つの場(眺望を切り取る高いLDK、庭と駐車場へ開くゾーン、落ち着いたワーク・プライベートゾーン、水回りの下層ゾーンと上層のロフト)へと回遊させる。この「移動=知覚の更新」は、スキップフロアが与える縦方向の拡がりへと結びつき、24坪という延床を超えた心理的広がりを生む。 四分割された場の応答性 ➖ 北西(眺望テラスを持つ一段高いLDK) LDKの西側には最長2.7mのRC跳ね出しテラスが連続し、深い軒と現しの垂木が内外の連続を仕掛ける。軒の深さや垂木のピッチを変化させることで、移動するにしたがって外部の表情を段階的に変化させ、日射・風・視線の制御を同時に行っている。晴天時には泉ヶ岳や蔵王まで望めるパノラマがLDKを外部へと拡張し、テラスはアウトドアリビングとして機能する 北東(植栽に囲まれた庭と駐車場) 道路の高低差を掘削した残土で盛土を行い、北東に駐車の乗り入れを確保。駐車場横に外部倉庫を設け、濡れ動線を考慮した庇の出し方や動線設計で日常の利便性を担保している。また、撤去した擁壁跡は地域の植生に呼応した植栽帯(赤松等)とし、地域の植生を再導入して風景の連続性を回復している。これにより、外部アプローチ自体が住宅の一構成要素となる。 垂木の現し仕上げ、木のファサード、RC跳ね出し、木毛セメント板等の組合せは、視覚的な軽さと構造的な確かさを同時に示している。内外を貫く垂木ラインは視線の連続を生み、素材感は庭の植栽と親和する。 南東(落ち着いたワーク・プライベートゾーン) 南東側には、適度な距離感をつくるL型配置によりプライバシーを担保しつつ、ワークスペース、玄関、寝室などを落ち着いた高さで配し、ワークスペースの大きな出窓は庭越しに内部の気配を適度に伝える。子供室は将来の可変性を考慮した高さ4mの設計で、廊下自体も居場所となる余裕を持たせている。 南西(下層に水回り・上層にロフト) 水回りはコンパクトにまとめられ、浴室はFRP防水の清潔な仕様。洗面や浴室から外に出られる設計は将来的なバスコートの緑化を想定した柔軟性を持つ。 時間的な成熟 — 植栽と居住の熟成 竣工後に植栽が育ち、庭が生活の延長として成熟するプロセス自体が設計の一部である。外構(植栽)比率を高くとった本計画は、時間経過により初期の設計意図がより強く立ち現れてくる——すなわち設計が時間と共に「完成」していくタイプの住まいである。 本住宅は「地形を建築化する」ことで、ネガティブな敷地の制約をポジティブに能動的に転換している。L字形の大屋根(水平方向)は視線のコントラスト(開放と隠蔽)を明確にし、スキップフロアと螺旋階段(上下方向)はその中を身体的に歩くことで居場所を再編する装置となる。結果として、コンパクトな平屋でありながら、内外を連続させることで精神的な広がり(視線の拡がり・場面の更新)を獲得している。これらは現代の住まいが求める「居心地の質」を土地に根ざして実現している魅力がある。 浮かぶように架かる大屋根と内外を巡るらせんが、日常の動線を風景へと緩やかに結びつける—時間とともに景色へと溶け込む伸びやかな住まいである。