補足資料

PROJECT MEMBER

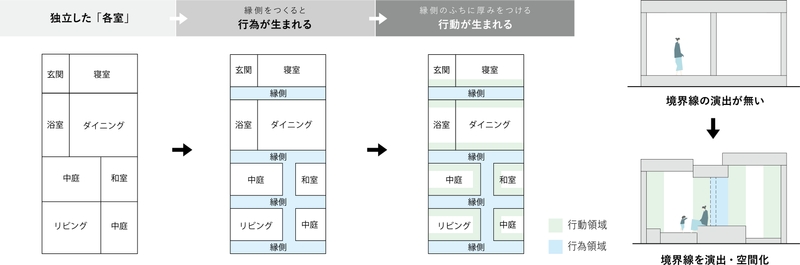

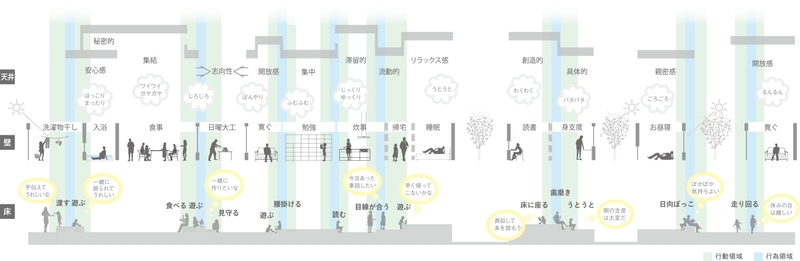

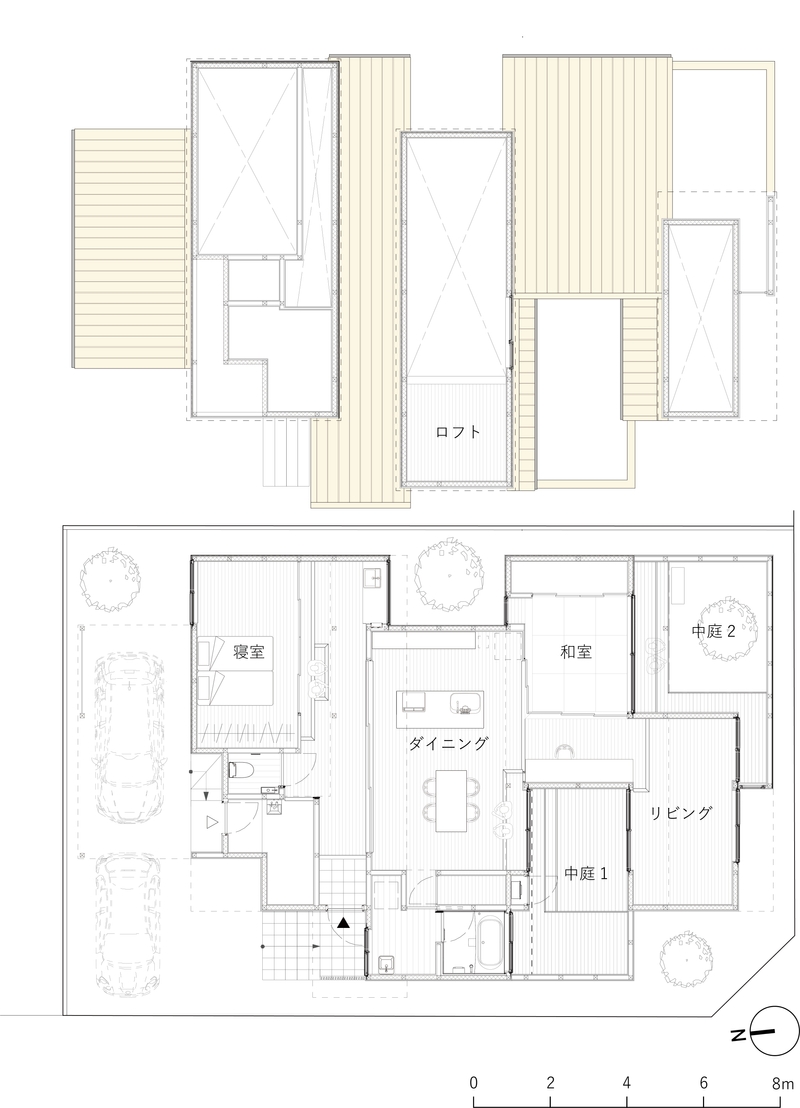

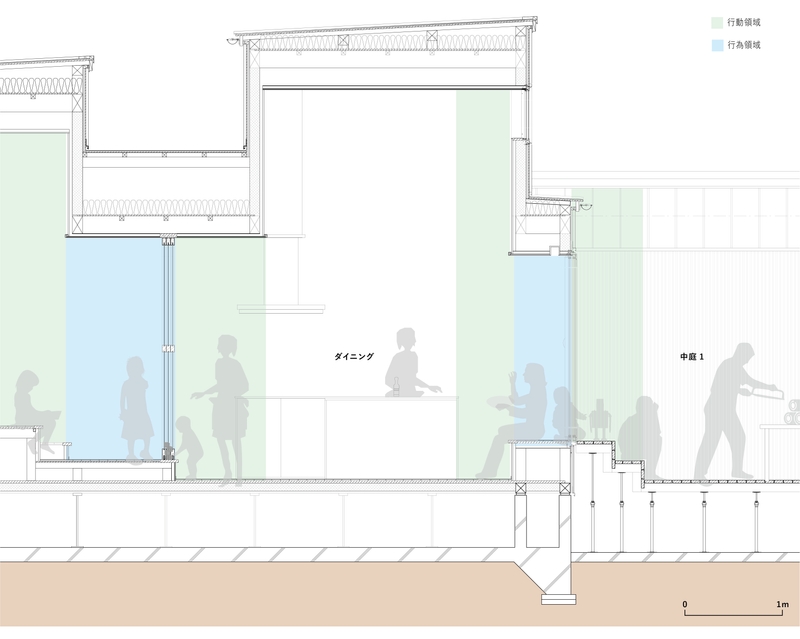

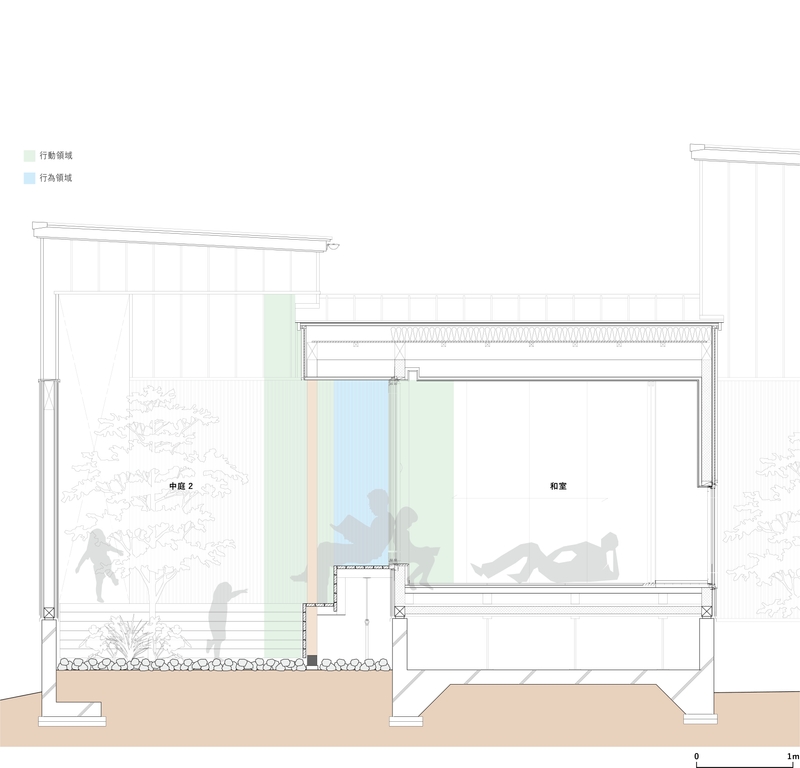

隅っこや端っこといった用途をもたない空間、へりや段差といった異なる機能の境界は、人が無意識に“居心地がよい空間”と感じる何かが存在する。窓際で微睡む、段差に座るなどの何気ない動作を誘発し、しばらくその場所に留まりたいと思わせるのである。人間行動学の観点では、“動作”が集まり意識的におこなうことを“行為”、意識的または無意識的に身体を動かすことを“行動”と位置づけている。例えば、「縁側で本を読む」際には、本を読むという“行為”が、時間の経過とともに風や陽の移ろいを身体で感じることで無意識に身体を動かす“行動”へと変わっていく。内と外との境界、機能と機能の境界は、意識と無意識の動作が混在する人間の本能的な「行動を誘発する場所」であり、それこそが“居心地”をつくっているのではないか。 施主は、夜勤のある消防士の夫、早番遅番のある保育士の妻と子ども1人である。各々の居場所が生まれ、互いの営みが重なり合うような「行動を誘発する場所」を随所に設けることで、生活リズムが異なる家族が居心地よく暮らせるようになると考えた。 機能の境界を意識動作を促す“行為領域(水色)”、その両側の空間を無意識動作と意識動作が混在かつ連続的となる“行動領域(緑色)”と位置付けた。適度な“距離感”を生み出す仕掛けとして床と天井の“幅と高さの差尺”を変える操作をおこなっている。「境界を空間化」することで、意識と無意識の動作が波紋のように呼応し合い、家族がつながる住宅を目指した。