補足資料

PROJECT MEMBER

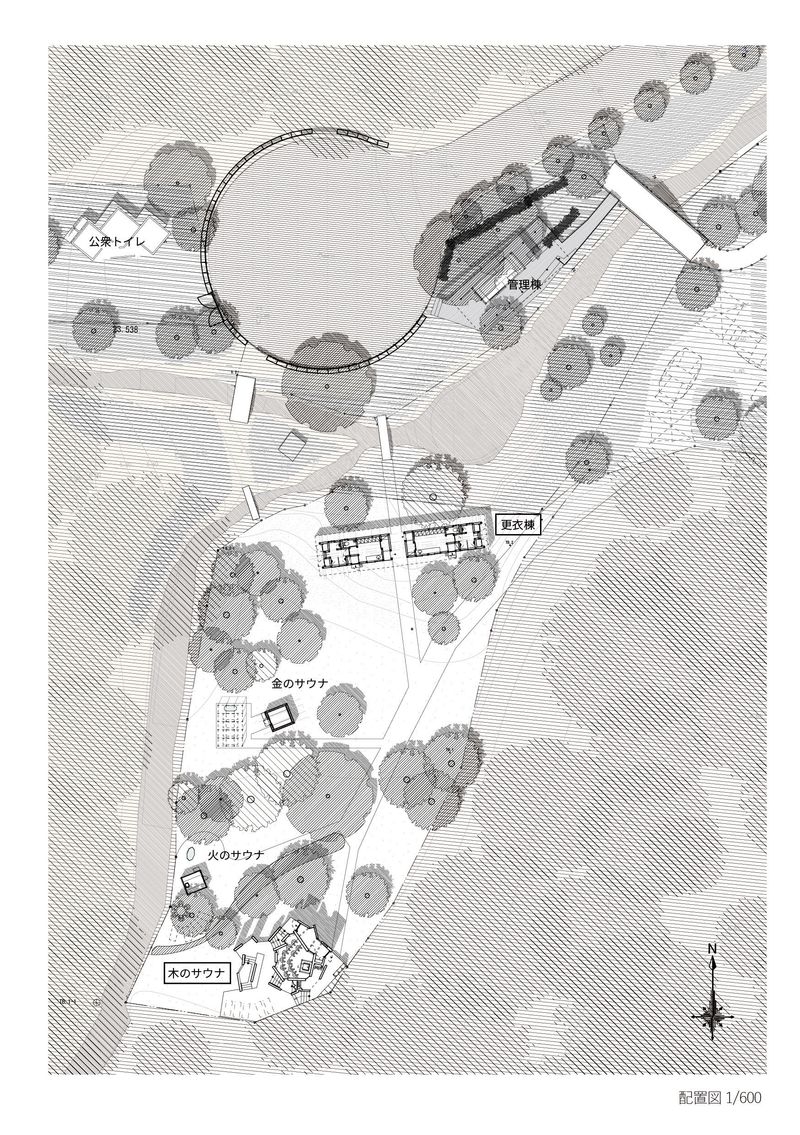

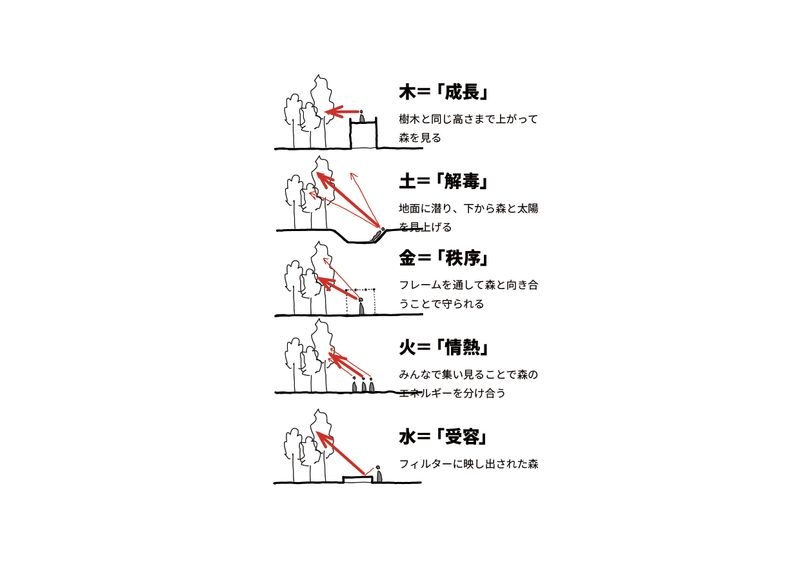

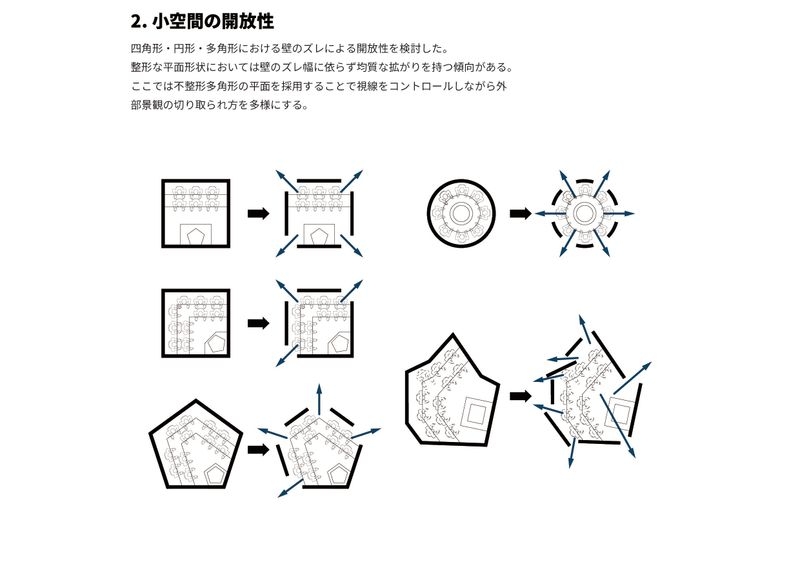

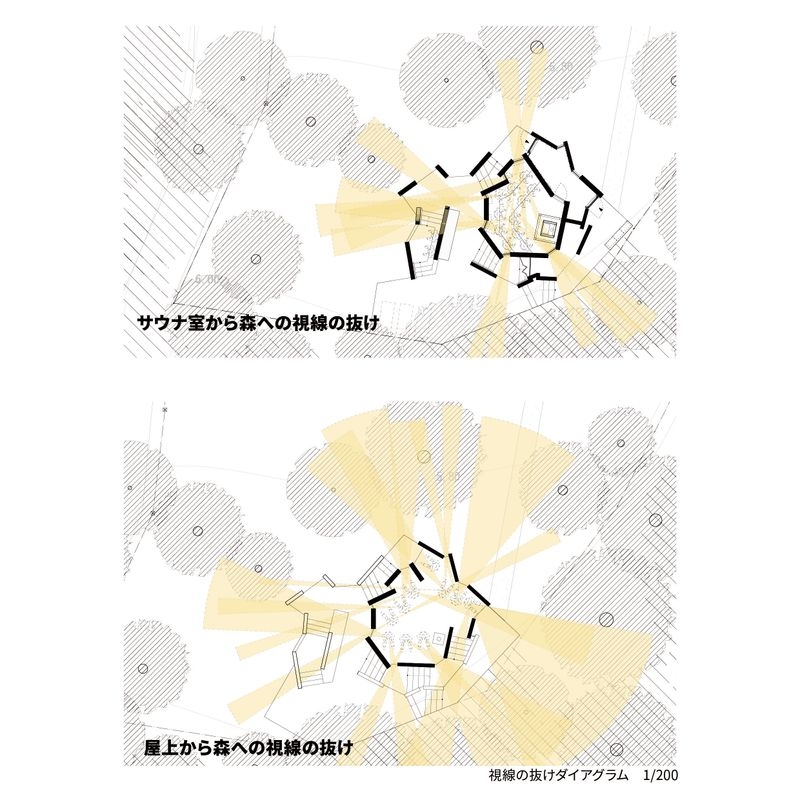

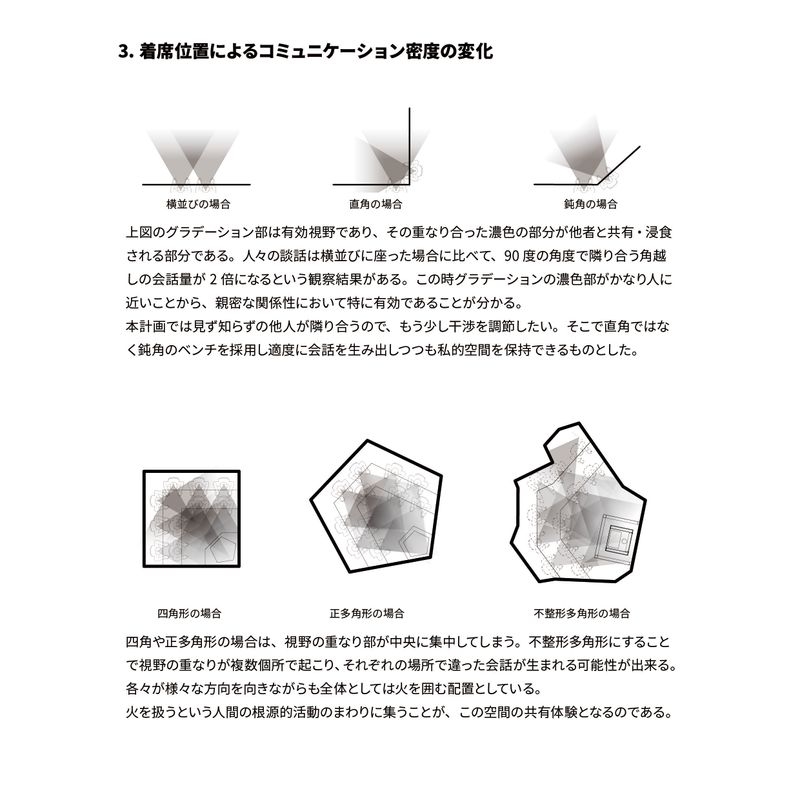

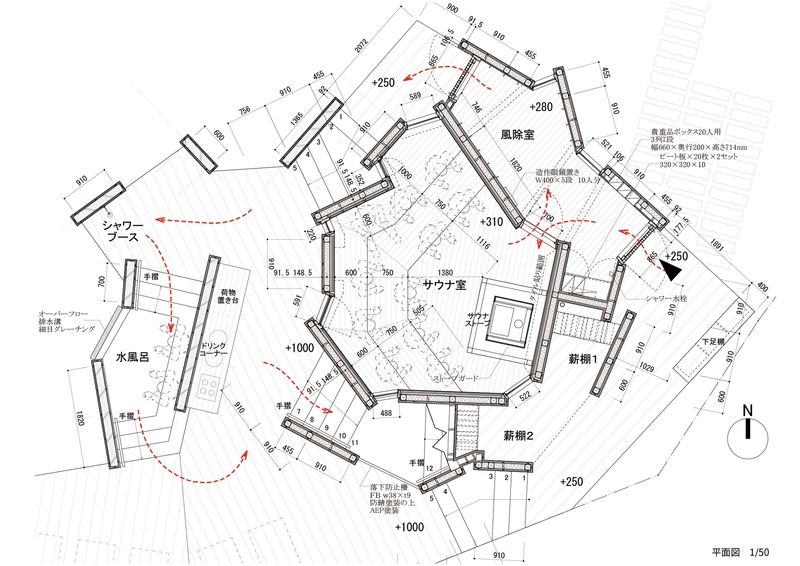

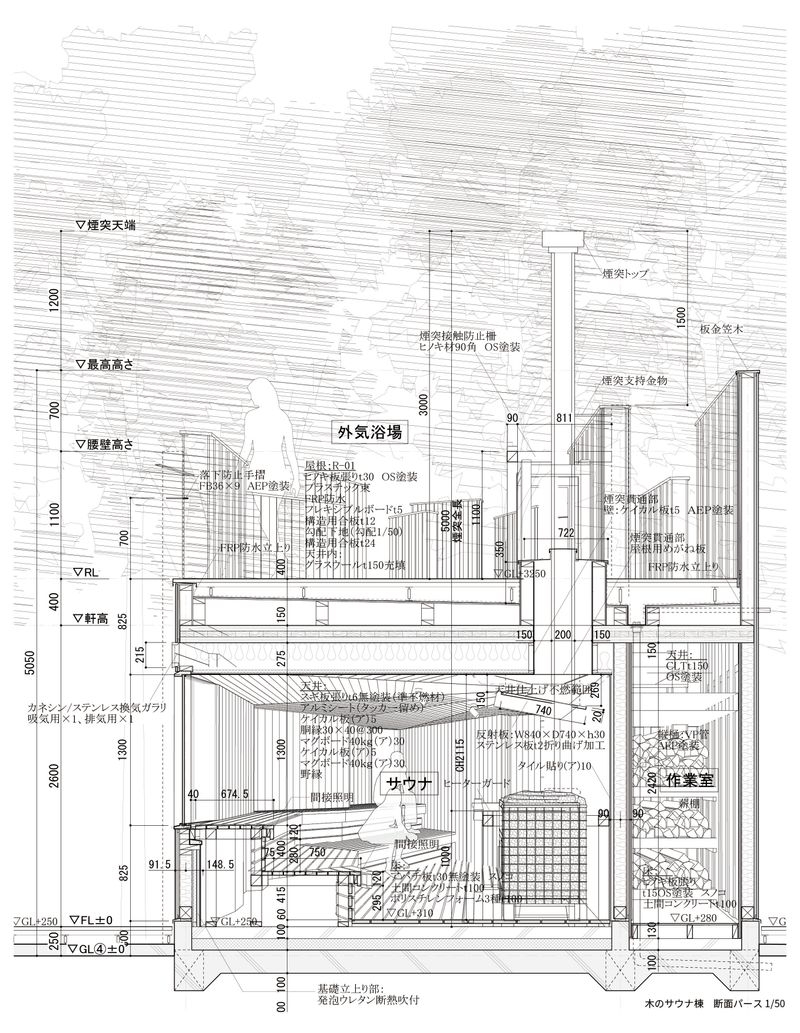

OND SAUNA 付かず離れずの壁 サウナという空間においては、見ず知らずの人同士がほぼ裸で密接距離に身を置いている。 近接学的に考えれば、サウナはかなり親密なコミュニティとなるはずであるが、日本における公衆サウナはまだその段階ではない。 しかしその特異な近接性と日本人の精神性にうまく適合する空間が出来れば、新たなコミュニティの場が生まれるのではないか。 押しつけがましくなく親密すぎず、しかし共有認識を持てる集社会的空間(ソシオペタル)をつくりたい。 そんな付かず離れずの関係を、付かず離れずの壁によって解決する方法を模索した。 壁の垂直性は森に共鳴し、その隙間は森を近くに引き寄せつつ、その離散的配置によって隣人との親密度を調節するのである。 木には寿命が無く限りなく上へと上っていく。その「成長」のイメージを垂直性を強調した外壁が乱立することで表現する。サウナ室の周りをらせん状に回りながら上り、屋上外気浴スペースに至る経路がそのまま外観に現れる形状となる。サウナ室入口はGL+250、水風呂のあるデッキはGL+1000、屋上はGL+3250とし、サウナ→水風呂→外気浴という動線がそのまま上下の移動となる。樹木を見上げるのではなく、樹木と同じ高さで森を見ることで、森の成長のリズムを共有できることを期待している。 ここでは不整形多角形の平面を採用することで視線をコントロールしながら外部景観の切り取られ方を多様にする。また、人々の談話は横並びに座った場合に比べて、90度の角度で隣り合う角越しの会話量が2倍になるという観察結果がある。本計画では見ず知らずの他人が隣り合うので、もう少し干渉を調節し、鈍角のベンチを採用した。適度に会話を生み出しつつも私的空間を保持するものとして着席位置によるコミュニケーション密度に変化を持たせている。各々が様々な方向を向きながらも全体としては火を囲む配置とすることで、この空間の共有体験となるのである。 視線の抜け・拡がり、と親密度の調整から不整形平面を採用したが、これを合理的に解いたのがCLTによる150ミリの床板である。 梁を無くすことで構造体の非直角接合箇所が無くなり、現場作業の省力化に寄与している。 尺寸モジュールの合理的な壁が離散的に集まり、それをCLT版が繋いでいるのである。 離合集散するこの構造形式そのものもまた集社会的(ソシオペタル)な構造と言えるかもしれない。