補足資料

PROJECT MEMBER

DATA

- ビルディングタイプ

- 共同住宅・集合住宅・寮

- 工事種別

- リノベーション

- 延べ床面積

- 84.24㎡

- 竣工

- 2024-05

CREDIT

- 撮影

- 首藤耀平

- 設計

- 髙橋雅人建築設計事務所

- 担当者

- 髙橋雅人

- 施工

- 共栄ハウジング株式会社

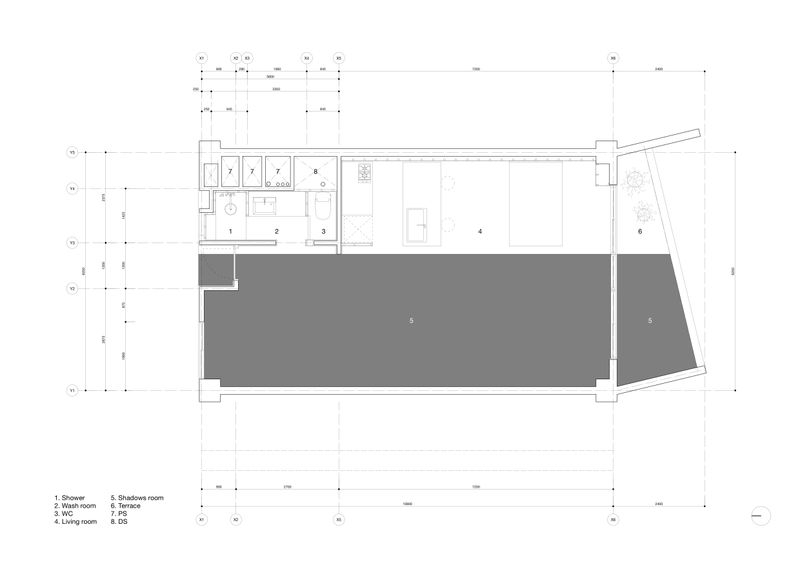

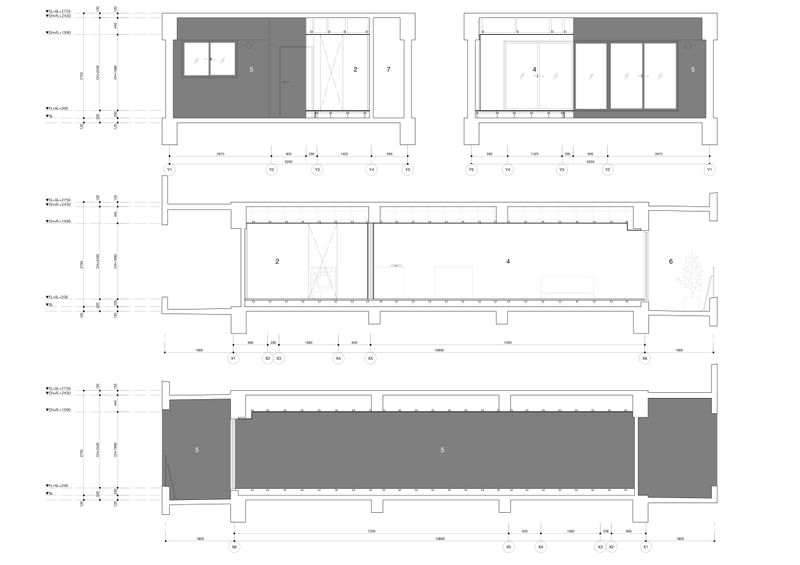

半世紀前に建てられた、集合住宅の一室の改修である。藩政期に大名小路であった宮城県仙台市の片平丁通りに面する地上7階建ての建物は、河岸段丘が直接河川と接した高低差のある崖地に建ち、広瀬川と青葉山が成す、仙台特有の風景を眺望できる。 既存の間取りは和室と洋間からなる4Kタイプで、南側の和室が明るく、北側の水廻りは暗い、明暗のコントラストが強い状況であった。眺望を最大化して室内に取り込むため、部屋を東西に分割していた雑壁を解体すると、南側に集中していた自然光が分散され、既存躯体によって翳りをみせる、仄暗い影で填められたワンルームが現れた。これは、仕上げや建具など、元あった空間の輪郭によって強調されていた光が、輪郭が解体されることで手掛かりを失い、光の回析が中止されたことによるものだった。古来東洋では暗さの中に餘情を見出してきたように、闇が堆積したこの空間を介し、日常で見えないものを想像し、聴こえないものに聴き耳をたてる。既存躯体の輪郭を揺さぶるような、翳りに住まうことを考えた。 日中、南窓と北窓から逆光化した眺望が翳りのなかに借景として現れ、暗がりに景色だけが浮かぶ。 日没後、闇夜で部屋が充填され影ごと部屋の半分が消える。界壁は見えなくなり、どこまでも続く深淵を歩く感覚に陥る。時間に応じて闇の濃淡が刻々と変化し、日常行為に奥行きをつくる。意味的な翳りのあるこの場所を、翳間と呼ぶことにした。 施主の大きな要望は、土足で使える広い場所を用意することと、居間、寝室、水廻りを含む生活空間をコンパクトにまとめることの2点であった。前者を翳間と捉え、それに対して接する線分が長くなるよう、南北方向に居間、寝室、水廻りを設えた。住人が生活行為のなかで必ず翳間に足を踏み入れるよう、水廻りと居間を隔てる既存壁を、あえて床端部まで伸ばしている。何度も行き来される翳間は、部屋というより、他の場所にアクセスするためのひと続きの開口部であり、影により空間が一時停止された閉口部でもある。 翳間と居間、対比的な二つの場所から生活が展開する空間構成を鑑みたとき、虚と実を担う二役の対話から物語が進行する、夢幻能に近しさを覚えた。夢幻能では、霊的存在であるシテが現実を生きるワキの前に現れ、物語が始まる。シテを翳間、ワキを居間として捉えると、この部屋は彼方と此方の狭間、つまり、あわいの部屋ということになる。生活舞台として位置付けられた居間の床壁天井は檜合板で仕上げ、翳間との境で一時停止させる。翳りによって一時停止された居間の小口は、見せる前提で大引や野縁の間隔を設定し、化粧として見せている。いわば、意図せず露出された断面ではなく、意図的に曝露させた停面である。 檜合板による仕上げは耐久、耐水性に優れる実利的理由のほか、白色の木肌に自然光を纏わせ、翳間と対比的に明るくすることを意図したものである。場が切り替わる明示として、翳間より20cm高く床高を設定し、天井高は1.9mと極限まで低くした。これは、翳間から見た時に生活そのものが鏡板のように切り取られ、暗がりのなかに浮かぶ光の背景になることを狙った操作でもある。翳間は秘め隠されていた躯体を現すことで空間の気積を最大化しつつ、光、風、行為が影の中を通り抜ける、内でも外でもある場とした。翳間の気積を大きくする操作は、既存躯体という絶対的な現実がある改修行為において虚を実にする夢幻能の視座を実空間に向ける試みでもある。 彼方と此方の狭間に映る翳り。暗がりが持つ不気味さの中に、新しい居心地を発見されたい。