補足資料

PROJECT MEMBER

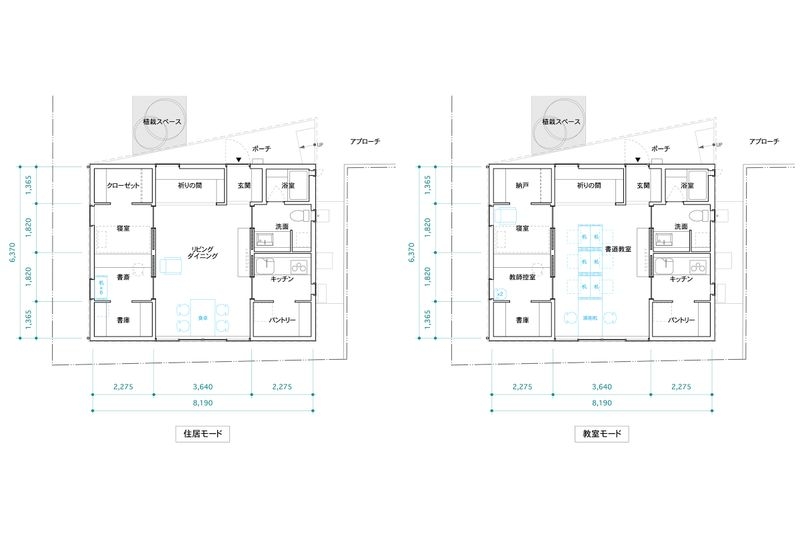

書道家の終の住処。 老朽化した既存建物を取り壊し、一人住まいに最適なスケールに建て替える。 その建物に近所の子供たちを少人数招き入れ寺子屋的に書道を教える『職住一体の小さな家』。 これがクライアントであり、設計者の母でもある書道家の要望であった。 その要望に対し、極めてシンプルな間取の16坪の平屋の建物で応えた。 長方形を3列に割り、その中央の列にエントランスと教室を兼ねるリビングを据え、その両脇に水回りとプライベート空間を配した。普段はスタッキングして保管するオリジナルにデザインした6台の小さな書道机がリビング中央に並べば、住処は瞬時に教室へと変貌する。 書道教室を兼ねる住処において、一番の悩みは墨液による建物の汚れである。香りよく濃淡が美しい墨だが、建材に付着すると完全に汚れを拭き取ることはまず難しい。防汚シートなどで防ぐにも限界があり、何より高齢となった書道家に教室の準備や片付けの度に労力を課しては、彼女が望む ‘生涯現役’の現実味が遠のくと考え、敢えて墨を積極的に受け入れる建築を提案した。 目指したのは‘汚れ’ではなく、彼女が愛してやまない美しい墨のポテンシャルをより引き立てる「背景としての建築」。 計画時、世間はコロナによるウッドショックの真っ只中。合板類の多くが市場から消え、壁や天井のメインの内装材は、当時安定的に入手できたOSBとすることが早くから決まっていた。「このOSBで墨の背景をつくる」、自ずとこれが計画の出発点となった。様々なアプローチでトライ&エラーを重ねた結果、本物の墨ではなく、常温亜鉛めっき材でOSBをまとう現案に至った。 元来、亜鉛粒の集合体であるジンク塗料は酸化により常に変化する。そこに、極めて不均一な木片の色味や形状、非意図的な凹凸を有するOSBという層が重なることで変化は倍増。季節や時間、光源の種類や眺める角度によっても色味や濃淡の具合が複雑かつ繊細に変化しつづける壁は、まさしく墨の背景にふさわしい「予測不能の壁」となった。採用したジンク塗料は、リン酸処理風に暗めにアレンジされた製品のため墨との相性もよく、付着した墨はもはや‘汚れ’ではなく、さらにもう1層の複雑なレイヤーとなり趣をプラスする。 一方、リビングの一角に設けた、彼女の最愛の人が睡る小さな祈りの間の壁は、他とは一線を画し亜鉛めっき本来の色味である銀色で仕上げた。その渋みのある鈍い光は厳かな別空間を演出している。 書道家の母が、愛する墨と愛する父とに一生包まれて暮らす、そんな小さな家。