補足資料

PROJECT MEMBER

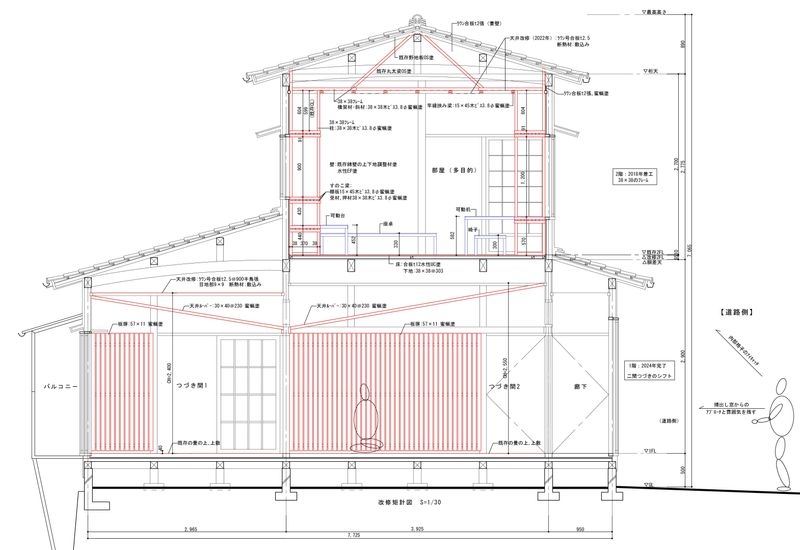

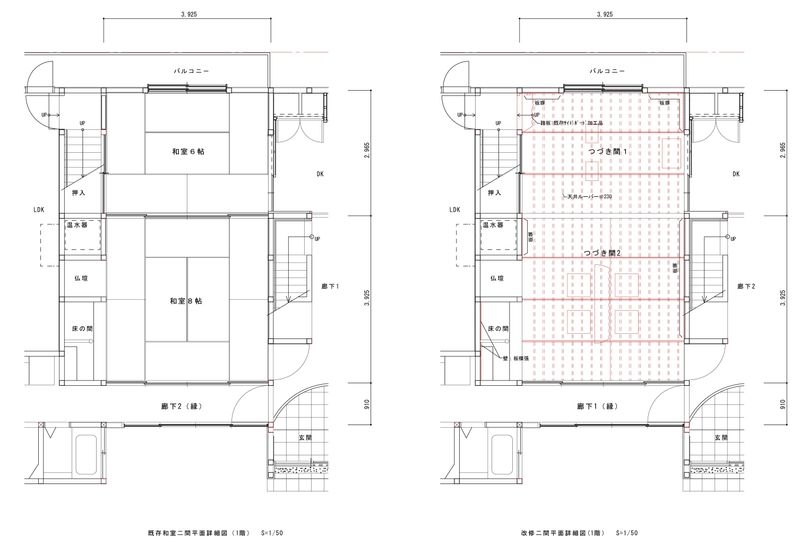

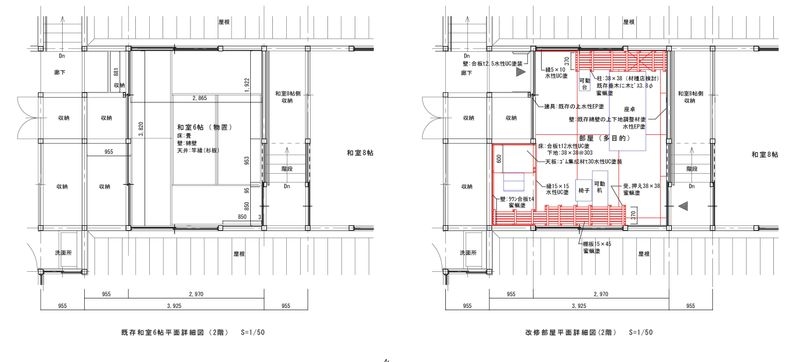

「自宅プロジェクトとは」 私の自邸は、生活の変化、使用法の変化により、改修を繰り返しているが、2018年8月から2024年9月までの期間のものを自宅プロジェクトとする。この間の計画は、社会的な状況を踏まえ、自邸を実験の場として、設計者が一人で設計施工したものである。自宅プロジェクトは、2018年8月に、2階の物置となっている室から始まる。この2階の計画名を「38×38のスケール」とする。このプロジェクトに共通するものには、設計施工(DIY)としている。私自身、地域の相談等にも関わる事もあり、空家バンク等の空家利用の相談もある。新築を建てるのではなく大改修して、快適な住まいをというイメージはあったが、ほぼそのまま使えるものを求める方も一定数いる事に気づき、計画するにも部分的な改修(設備交換や、老朽化した壁の塗替え)ができるものを検討される事が多い。私のように、地方の住宅を継続して利用するものでも同様な傾向はある。これは、住宅としての空家活用としては合理的な利用方法と思っている。それを自分で施工ができ、デザイン的な解決をできるものを提案できないかというのが自宅プロジェクトなのである。よって、施工性は重要で軽量な木材を使用し軸的に組み立てる工法を選定している。そして、その間「38×38のスケール」も状況の変化で調整をしながら、2024年8月、1階の和室二間の計画を開始した。計画名を「二間つづきのシフト」とする。この二つの内部改修は、以前の改修と関連しながら、調和させ、一定の完成とし、提案としてまとめたものが、「自宅プロジェクト」である。 1階:「二間つづきのシフト」 少し前まで多くの地域で、住宅の1階に二間続きの和室の計画がされていた。これは冠婚葬祭、地域の人を招くスペースに使われていた。結婚式は結婚式場に移り変わり、葬式や法事も葬祭場で行われるようになり、私の地域では、コロナ禍後急速にこのスペースの意味は消失している。南側で最も良い条件の位置にあり、居間や各自の居室より条件が良い事も見受けられる。このスペースは、地域との接点として設けられており、屋内型中間領域と言える。これを来客可能なスペースを前提としての背景をコンセプトとし、「新たな意味での招き入れる場」と設定し、外部要因である板塀を内壁とした。屋内でありながら、外部にされるデザインを持込んでいる。そして元々、和室である事を利用し、より床座のスケール強調する装置として天井の木製ルーバーを設置し、スケールは床座だが、開放感あるデザインとした。板塀は、全板張りとはせず、以前の内壁(綿壁)を全て隠ぺいせずに隙間のある板塀とし、長押からの上部は既存のままの風合いを残した。 2階:「38×38のスケール」 仕事を通じて2階の多くの部屋が、物置となっている事例を有効利用する計画を自邸でプロトタイプとして行った。その停滞しているスペースの利用価値を上げ、構造補強と物置であった用途にも対応する為、収納を重視し用途の変化にも柔軟に対応していく計画とした。38×38の木材を主材とし、工事は全て設計者一人がしている。構成は、「38×38のフレーム」を挿入し「すのこ状梁」「竿縁挟み梁」「可動家具」で構成した。38×38の木材を主材と15×45の木材、合板を使い木ビスで接合している。軽い材料は運搬、切断も容易である。断面が小さいので、始めは頼りないが工事が進むにつれ、材の数が増える毎にテンションが上がり強靭となる。棚で構成された空間となり収納は可動家具の机、椅子、座卓、踏台と絡み合い空間のレベル差を構成している。既存天井を撤去し、風の対流を促し開放感ある空間とした。既存材料との関係性も重視し、大梁は強く主張するデザインではなく、格子のフィルターにぼんやり浮かんでいるようなイメージとした。天井部もフレーム構成の要素であり平面的な剛性を確保し、照明に照らされると前面道路からの立面を構成する。他に、この計画では綿壁も撤去する事なく、その上に塗装する表現の試みもしている。現時点では多目的に利用する部屋となり、遊具ともなっている。将来的には、子どもの部屋となる予定であり38×38のフレームが柔軟に対応する。