補足資料

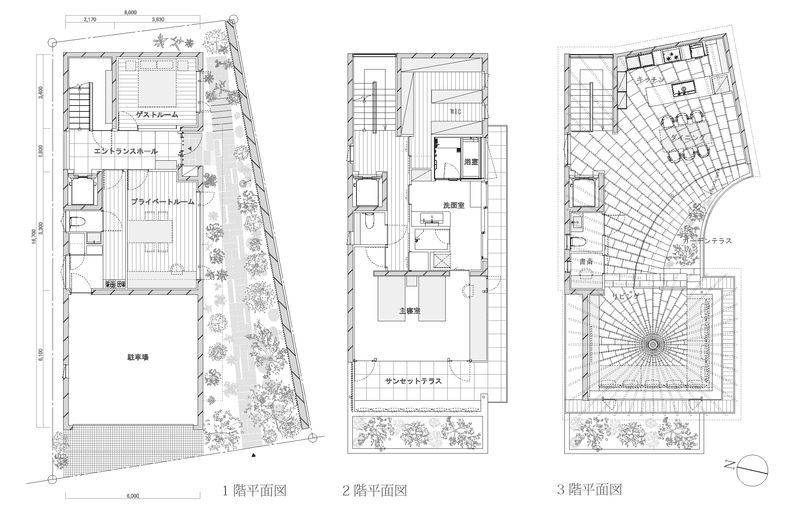

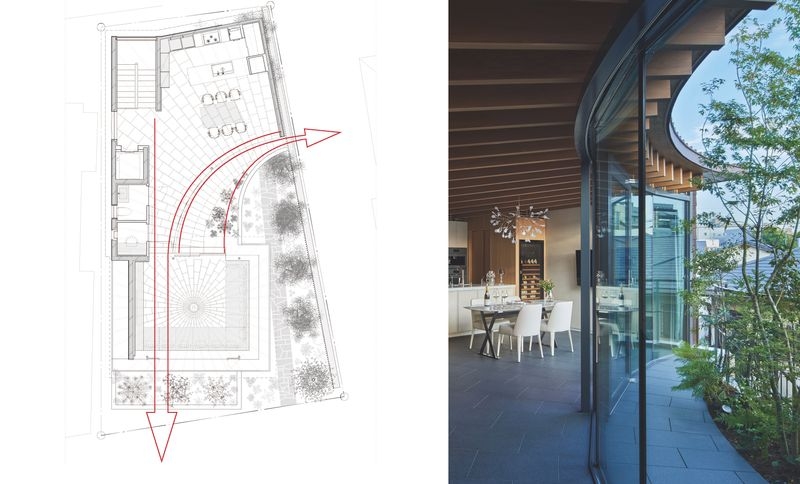

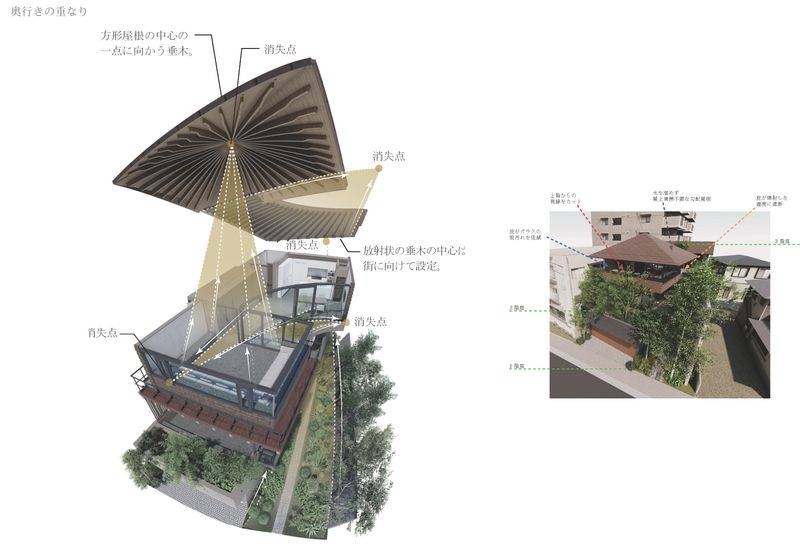

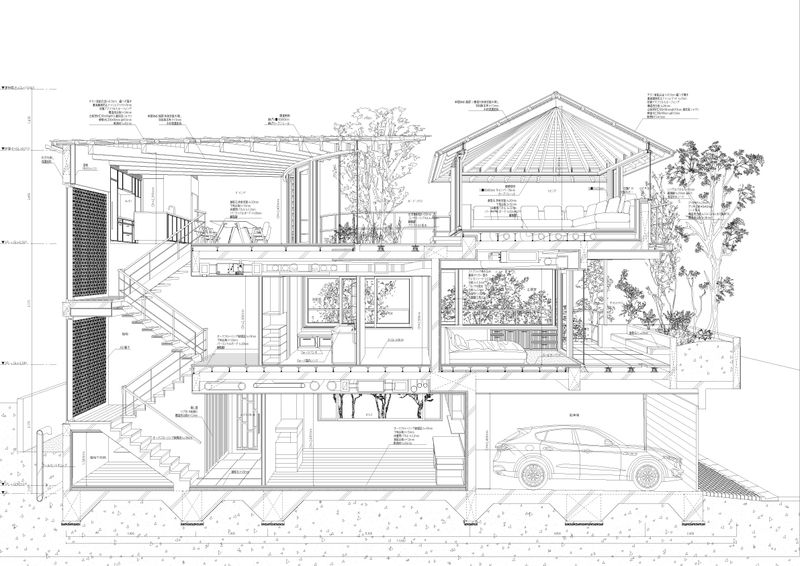

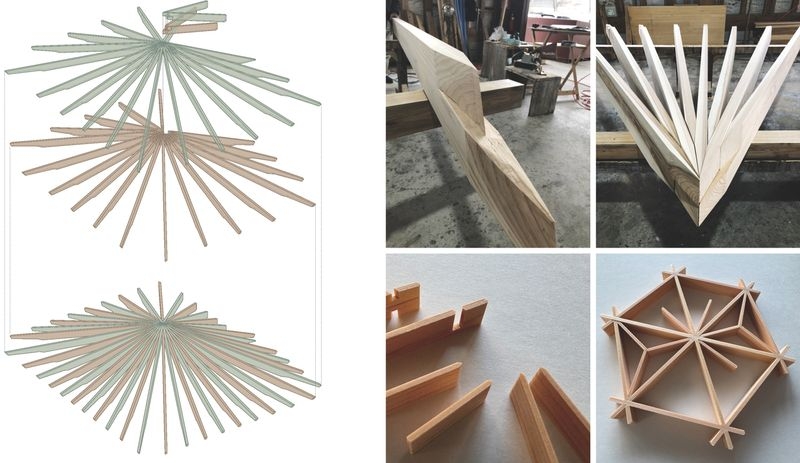

01概要 都市住宅において、建築の境界のその先へ意識を向ける事で実際の空間以上の豊かさを得 ると共に、場所を取り巻く環境と地域の言語から建築を考え、景観にも寄与する建築を試 行した。水平方向に拡がる奥行きと、垂直方向の無限遠のような一点に集束する奥行きが 建築や土地の境界を横断し、外の世界へと感覚を拡げる。構造即意匠となる工芸的架構を 街に開き、地域社会と緩やかに接続する。街並みに応答し、風景が変わり続けることを緩 やかに受け止め、環境と共に建築がつくる境界について考えた住宅である。 02課題 敷地は再開発が進む市街地。周囲にはマンションが立ち並び、背後には8階建の建物が敷 地を見下ろすように建つ。敷地周辺は将来さらに開発が進むと予想され、建主は周囲の建 物に日射を遮られることや、近隣からの視線を懸念していた。また、土地の制約上、求め る広さを確保できないことも課題であった。 03背景と手法 七代目小川治兵衞が手掛けた「無鄰菴」は、奥が先細りである土地を活かし、実際の庭以 上の奥行きと雄大さ、東山へと続く風景を生み出した。遠く先を見据え東山へと抜ける作 庭は、開国を経て、世界に目を向けた明治時代の背景と重なる。私達はこの土地が台形状 であり、実際よりも奥行きを深く感じる事を頼りに設計を始めた。限られた土地の中で実 際の空間以上の豊かさを求め、そして街と建築の双方へ寄与する環境をつくる事を意図し て、庭園での体験を建築化し、街並みへと意識を向ける事を試みた。 建築は敷地片側に寄せた配置とし、隣家の庭と余白を共有。台形状の奥行を強調しつつ、 街との距離感を保つ深く長いアプローチ兼、各階の環境に寄与する南庭を作った。 庭の奥に位置するエントランスからさらに家の奥へと進み、3階から道路側を振り返ると、 街並みの間から遠景へと視線が抜ける。扇状にくびれた3階は、無鄰菴と同様、ダイニン グ棟からリビング棟へ向かう奥行を作り出すと同時に、振り返り眺める中庭にも奥行を作 り出した。つまり、中庭とダイニング棟は、太極図のように湾曲した三角平面が互いに噛 み合い、内外双方に奥行を作り出している。この中庭は、将来、周辺環境が変化しても自 然光を享受するための余白でもある。 放射状の垂木が構成する片流れ屋根は、垂木の消失点を街に向けて設定することで、建築 や庭、敷地を越えて、街に向かう意識が空間を拡張する。方形屋根を構成する 40本の垂 木は頂部の1点に集束し、その中心を見上げると無限遠に上昇するように遥か上空を意識 する。水平方向に拡がる奥行きと、垂直方向に吸い込まれる奥行きが建築や土地の境界を 横断し、外の世界へと感覚を拡げる。 04構造即意匠となる工芸的架構 一点に集束する架構を実現するため、福岡の伝統産業でもある大川組子に着目した。1本 の垂木に対し、上下で形状を変えた飫肥赤杉(60mm×210mm)を相欠きとなるように加 工し、奇数列・偶数列の2層の垂木のレイヤーを中央の一点で交わるよう組み重ねた。そ れを角鋼の桁(80㎜角、キャンバー加工)と柱(55㎜角)が支える。地域産業から着想を 得た架構が力強くも繊細に立ち現われ、構造即意匠となる日本の伝統的な考えに現代の技 術を融合した架構である。大工や職人との対話を重ね、精度の高い施工を実現。日本の優 れた大工の技術を活かしつつ地域産業に着想を得た工芸的架構であり、伝統技術の継承で もある。 05社会と緩やかに繋がる 建物配置や平面形状と同様に、構造でも建築や庭、敷地を越えて、街に向かう意識が空間 を拡張することを意図した。そして、床石や、手すり子、放射状の組子に至るまで一つの 思想を建築の細部に浸透させるよう一貫して設計を行った。 建て主が住み始め明かりが灯ると、街行く人が立ち止まり、木架構を見上げるようになっ た。地域産業から着想を得た美しい架構を社会に対して開き、住人と地域社会が自然と緩 やかにつながる。街並みに応答し、風景が変わり続けることを緩やかに受け止め、環境と 共に建築がつくる境界について考えた住宅である。