補足資料

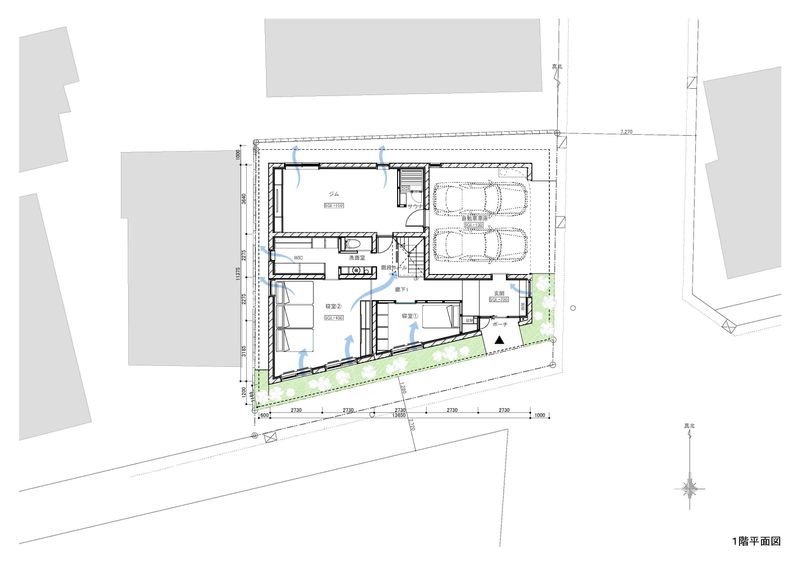

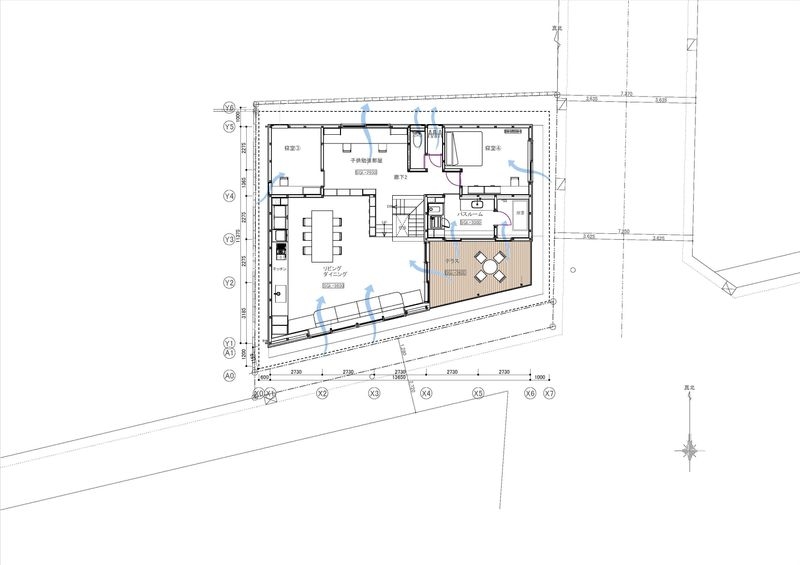

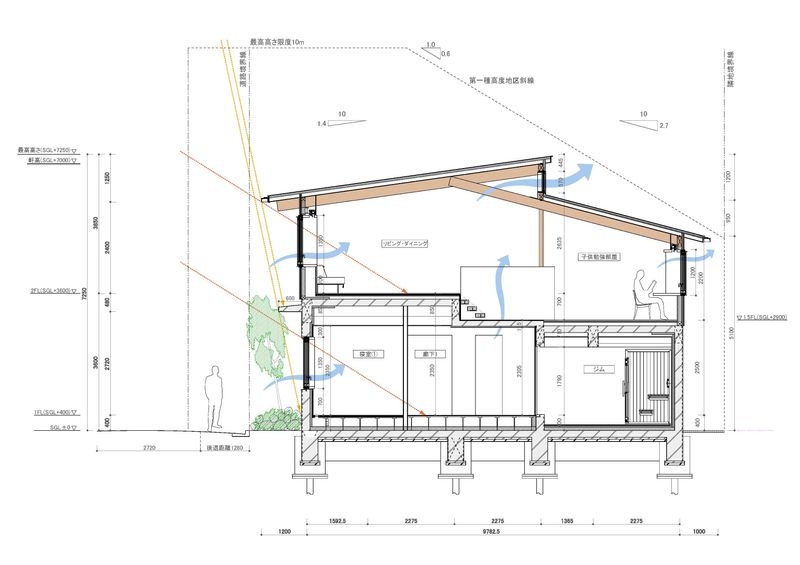

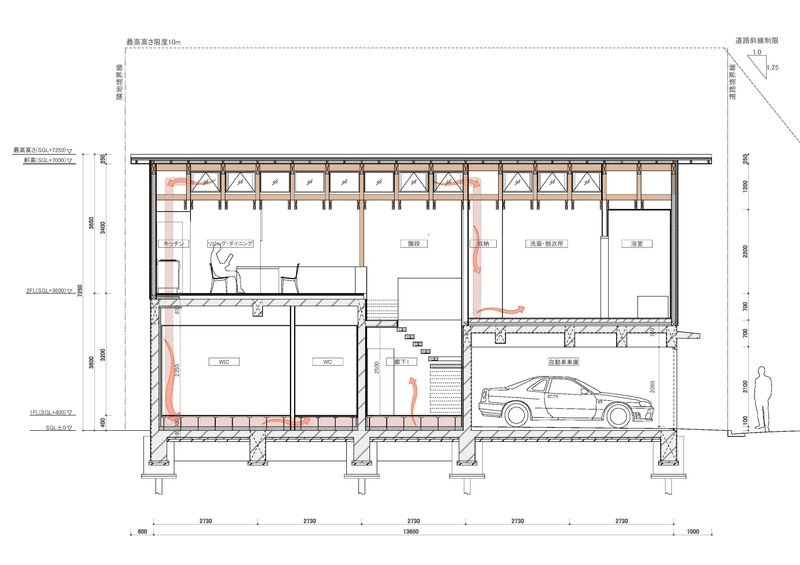

小川を暗渠化した桜並木に面し、眺望、通風と採光に恵まれた自然環境に建つ住宅です。日の出とともに目覚め、空を見て自然光と風を感じながら、暮らしたいという建て主の想いを取り入れるために構成を検討しました。 桜並木のある緑道の南側は最大限に開くことを考えると、南北で階高を変えることが理にかなった建ち方であると気づき、東西には長く伸びやかな空間をつくりつつ、南北にはスキップフロア状に段差のある水平面を差し込んでいく建築構成としました。この段差によって生まれる隙間を、光や風や人の通り道と考えることで、心地良い住環境をつくることを試みています。 玄関は自然素材の小石を敷き詰めた土間がシームレスに中につながり、家族やゲストを丁寧に迎え入れます。 正面には手仕事で丁寧に貼り合わせた漆塗りの和紙と、名栗加工を施した取手の扉をしつらえています。楮紙の和紙に漆を塗ることで、独特な質感が出るとともに、強度が増し使い込むほど風合いがでます。取手は栗とウォルナットの二種類の材を交互に結合し六角形の材を作り、名栗加工をほどこすことで、角度によってみえる違った表情や握ったときの感覚を愉しみます。 玄関から上がった先には名栗加工を施したフローリング材を用いることで視覚だけでなく感触で足元から帰ってきた安心感を覚えます。 階段には北側上部からの自然光が柔らかく差し込み、無垢材のベイマツの踏板や銅色の手すり、職人さんが丁寧に巻いた籐の手すりの素材感が空間を柔らかく包み込みます。 暮らしの中で最も長く過ごすLDK を2階の桜並木を眺めることができる南側に13m超の間口で配置し、5 人家族が大らかに過ごせるよう無柱空間の構造を計画しています。大梁と直行方向に小梁を作らないことにより、北側の天窓から差し込む光が柔らかく天井に広がり、1 日を通して自然光で過ごすことができる空間となっています. 最大12m スパン(リビングダイニング7.7m スパン)を木造で無柱とするために、105×270 の大梁を半割の60×240 で挟むシザーストラスを910mm ピッチで組み、直行する天窓部分にフィーレンデールトラスを組むことで、水平力を仕上げも兼ねた野地板だけでまかなう、小梁のない端正で力強い大屋根としています。 環境的には庇や壁で日射を遮る建築構成と十分な断熱性能、自然通風と自然採光を最大化した、パッシブデザインを基本としています。1 階2 階ともに南面に大きな開口部を設け、南北に流れる定常風を取り込み、また重力換気も利用して屋根頂部の天窓を開けると1階から風を吸い込むように風の流れを生む自然換気の構成としています。 冬季には、屋根頂部にたまる暖気を吸い込み、底冷えする1 階窓下や浴室に送ることで、家全体に暖気が循環するように設計しています。 LDK とシームレスに繋がるようにテラスを設け、リビング空間の広がりを作っています。桜並木への開放性を保ちつつ、夜間プライバシーを重視したいときには視認性を下げることができるようなカーテンを製作しています。日中は透過性のある布がひらひらと風に揺れ、夜間は布の密度を増やして透けない境界を作ることでLDK と一体的な空間を作りだしています。 テラスに隣接してバスルームも配置し、脱衣室や浴室にも柔らかな自然光が差し込み、風を感じられる計画としています。テラスよりレベルを下げることにより、緑道からの視線を遮り、高い天井高を確保することで上部に湯気が流れ籠らない仕様としています。 浴室の十和田石や、ひのきからは、様々な肌理や色彩の表情、香りが感じられ、窓を開け四季を感じながら入浴することで心身ともに癒されるような場所になることを意図しています。 3 人の子供が勉強する場所は個室としては閉じず、スキップフロアで70cmほど下がった空間に配置することにより、LDK とは腰壁越しに分節しつつも空気感は家族で共有できる場所としています。 建主は日が昇れば起き、活動し、日が落ちれば眠るという、自然と共に暮らされている方でしたので、朝日が心地良く差し込む東側に寝室を配置しました。障子が柔らかく朝日を拡散させ、質感のある珪藻土の壁を回り自然光が部屋全体を包み込みます。 外部の自然環境の恩恵を十分享受しながら、室内全体には自然素材がちりばめられ、職人さんの手仕事のあたたかみを感じる空間としています。何十年もかけて風合いがうまれ、家族のおおらかな成長を見守ることができるような家になることを願っています。