補足資料

PROJECT MEMBER

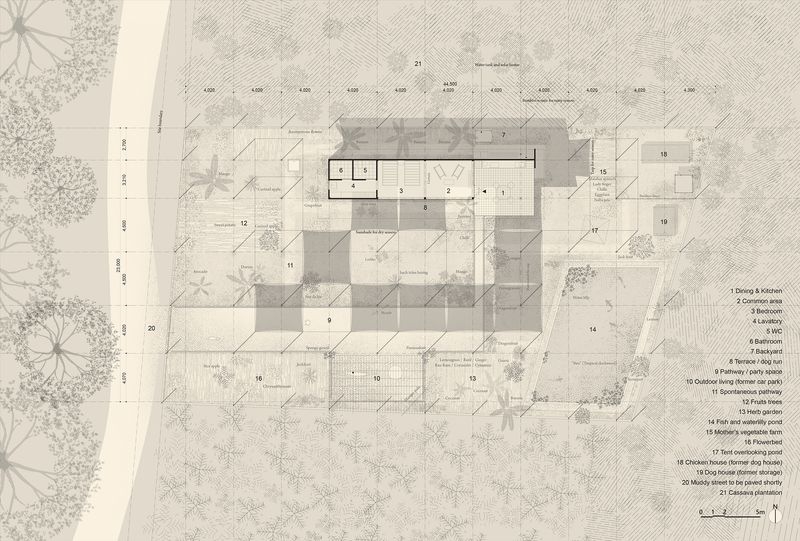

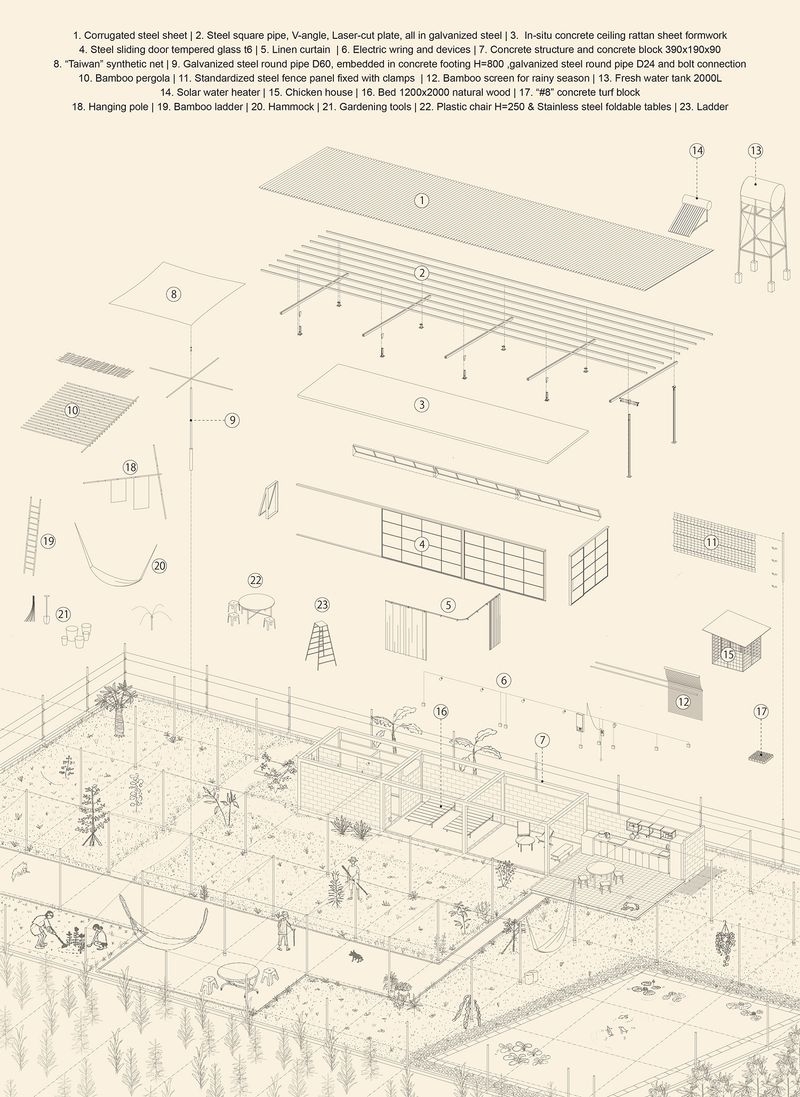

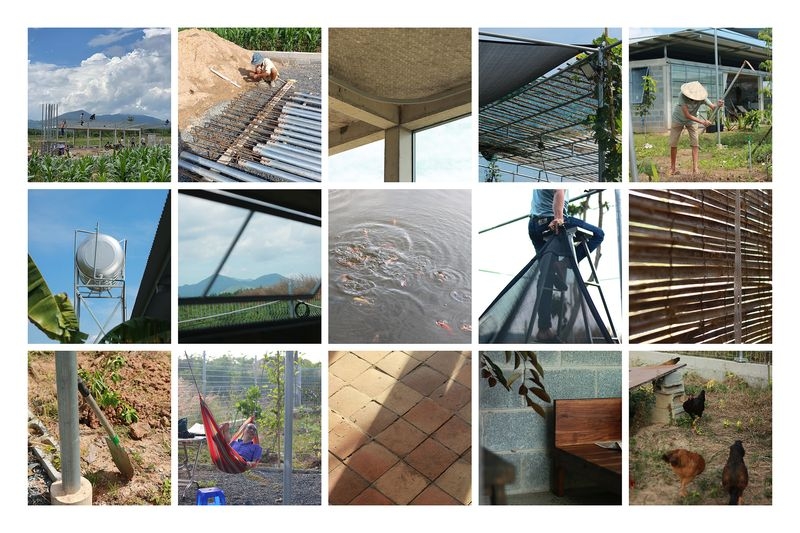

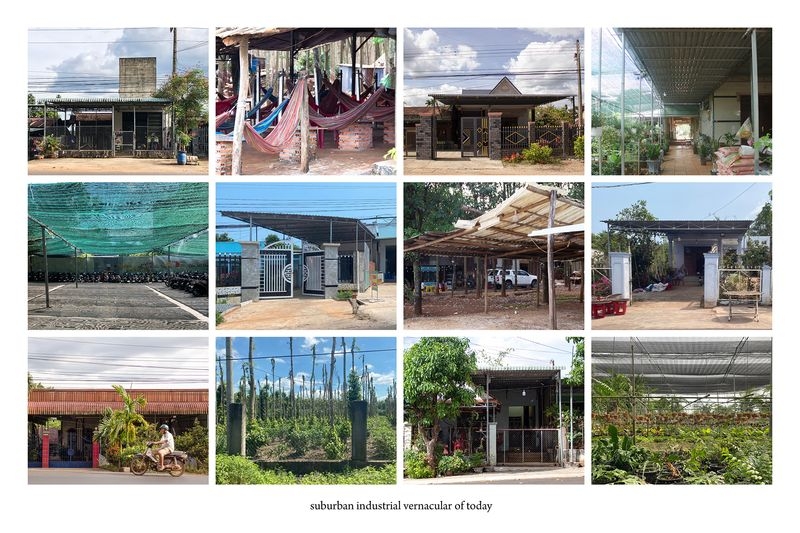

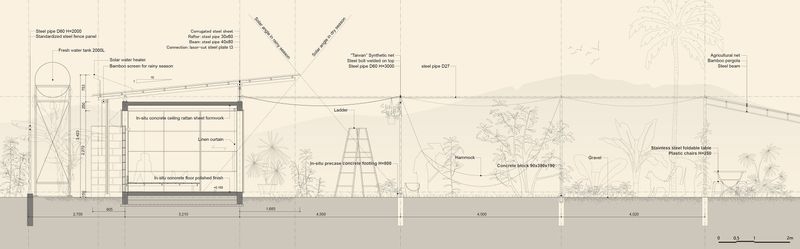

<郊外の、その先で> ホーチミン市在住の施主が購入したのは、都心部から130kmほど離れた約1.000㎡の土地。ここに彼の母と兄のための小さな家を求められた。施工予算が約275万円(19.000USD)と極めて低予算の中で、いかに豊かで広がりのある生活環境を作り出せるかを考えた。 最寄りのコミューンからは車で20分ほどの距離、コショウやゴムなどのプランテーションに囲われた、いわゆる農業用地である。工業化社会の末端といって良いここでの建築行為はすなわち、物資・資源・技術をローカルなネットワークの中でやりくりすることを意味した。 起伏の少ないメコン川河口部に位置するベトナム南部では、都心部の地価の加速度的な上昇とともに、一般市民の居住エリアは火山の噴火のように郊外に拡大し続けている。こうした意味で「郊外のさらにその先」は今後の都市化における発展の最前線であり、ここで建築することは近い将来の「ふつうの暮らし」を見据えることに繋がるかもしれない。 <普通であること> 近隣の「普通」の住宅やそこに展開する暮らしを観察するにつけ、この地の郊外住宅のタイポロジーにはある種の知恵が培われていることに気づいた。そこに通底するのは、ゆとりのある敷地、最小限の居住部、そして日陰をつくり出す巨大な軒下空間であり、コンクリートや煉瓦だけでなく、近くで簡単に手に入るあり合わせのスチールや竹・膜材などのアセンブラージュでできている。こうした風景は、ある程度の工業化が浸透しつつも決して行き過ぎない、国土の多くを占めるベトナム郊外の住まいの帰結に思えてくる。手に入るものは分け隔てなく使い切り、できるだけ安く広く生存領域を獲得すること。これこそがこの国の郊外での、今日のインダストリアルバナキュラーと呼べるのではないか。 <1000m2の不完全な家> 施主の要望と予算から、必要な室内面積は実に50m2ほどであり、残りの約950m2は外部空間となった。この外部空間を茫漠なタブラ・ラサとして放り出さずに、地表を生きるためのきっかけに溢れた環境を、この土地全体に広げてみたいと考えた。 居室部分は必要最小限の室内空間をRCのフレームとコンクリートブロック壁で囲い、その上にスチール屋根をかけることで半屋外のダイニングキッチンをつくっている。居室をダブルルーフとすることで、熾烈な太陽光による輻射熱を大幅に削減、防水層を複層化し、屋根裏の通風を促す。庭に大きく開いた開口部は、4.02mの柱間スパンの引戸とすることで、開放時に居室は完全に外部と一体化する。 幅390mmのコンクリートブロックのモジュールに基づいた構造スパンは敷地全体へ拡張し、外部の柱群のグリッドとなっている。スチール柱は一般的な工場生産品の長さ6mを無駄なく使えるモジュールを基本単位とした。柱頭に取り付けた金具には、”台湾ネット”と呼ばれる工業膜材(建設現場の仮囲いに一般的に使われるもの)がボルトで取り付けられ、衣替えをするように位置変更もできる。柱の森にはパーゴラや物干し、ハンモックが纏わりつき、畑では果物やハーブの苗が少しずつ植わり、家とともに成長する時を待っている。 こうしてできた家未満とも言える環境を、施主は「(自分が想定していた)100m2の家と残りの空き地ではなく、1,000m2の家ができた」と表現した。 <弱い線のつらなり> 高温多湿な蒸暑気候の中では、単一の強固な線で内部を閉じ込めるよりも、弱い線を何本も引いていくような境界の作り方が有効である。その道具立てとしては建具やカーテンのみならず、屋外の軒やタープ、地面の素材の艶や凹凸、日陰をつくる庭先の樹木でさえも環境因子となり得る。こうした不完全な要素の集まりを肯定すること、それらが作り出す曖昧で豊饒な環境こそが、この地にふさわしい「ふつうの暮らし」につながるものと考えている。