補足資料

PROJECT MEMBER

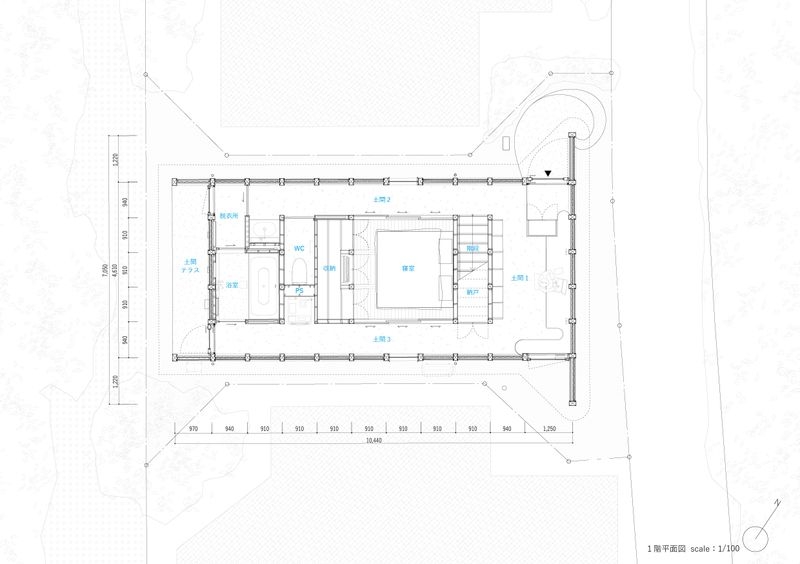

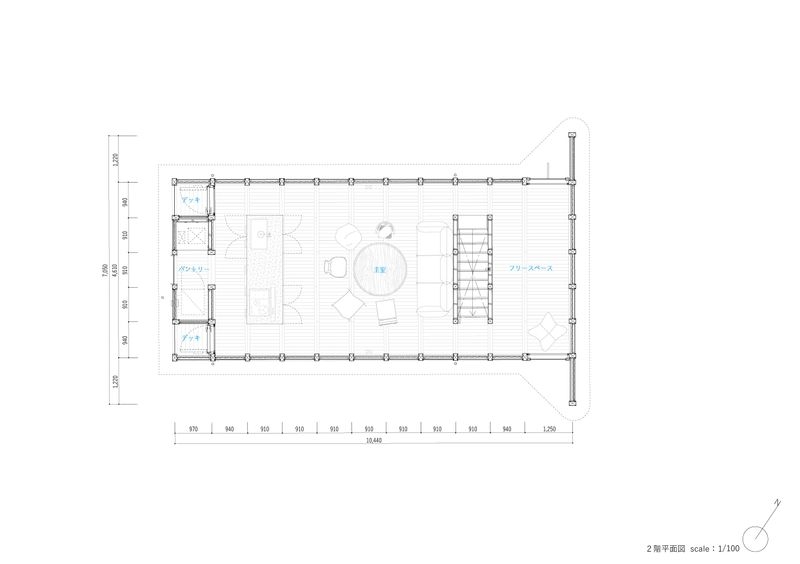

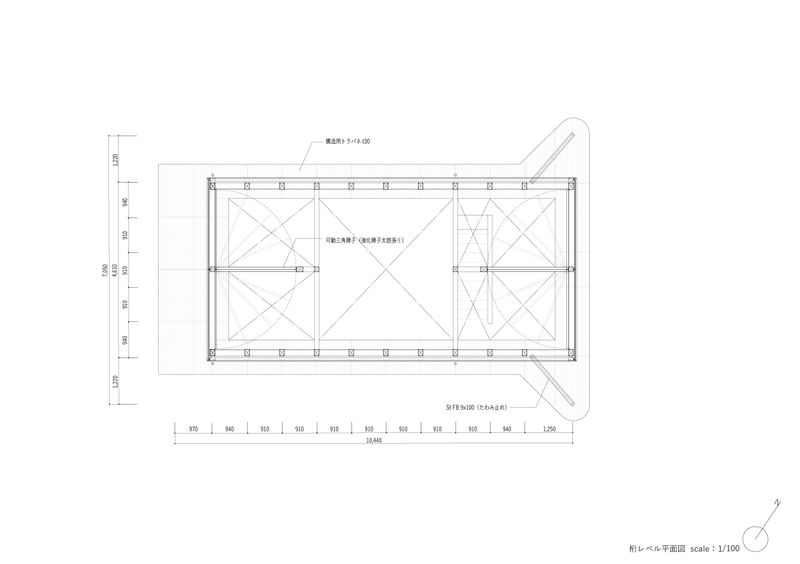

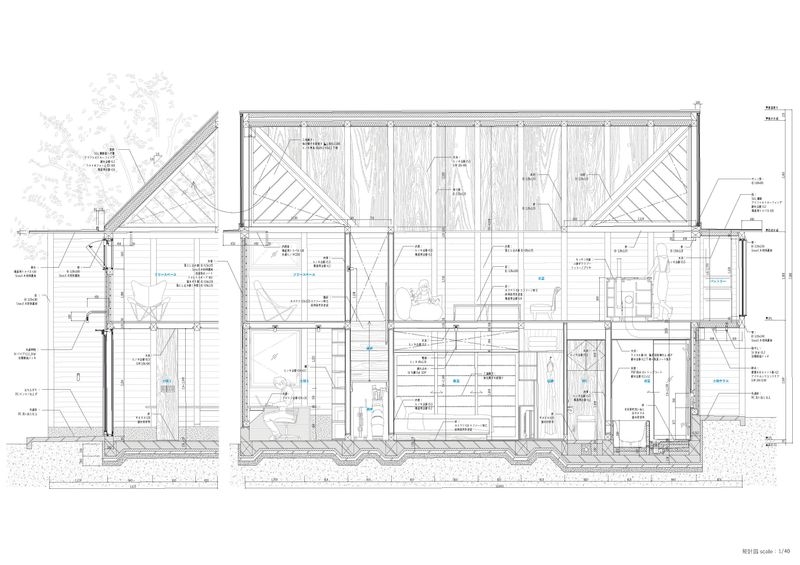

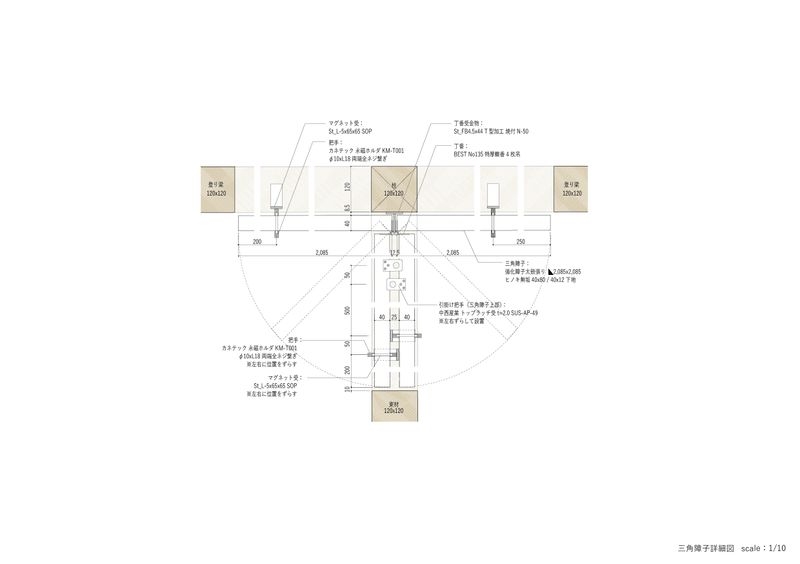

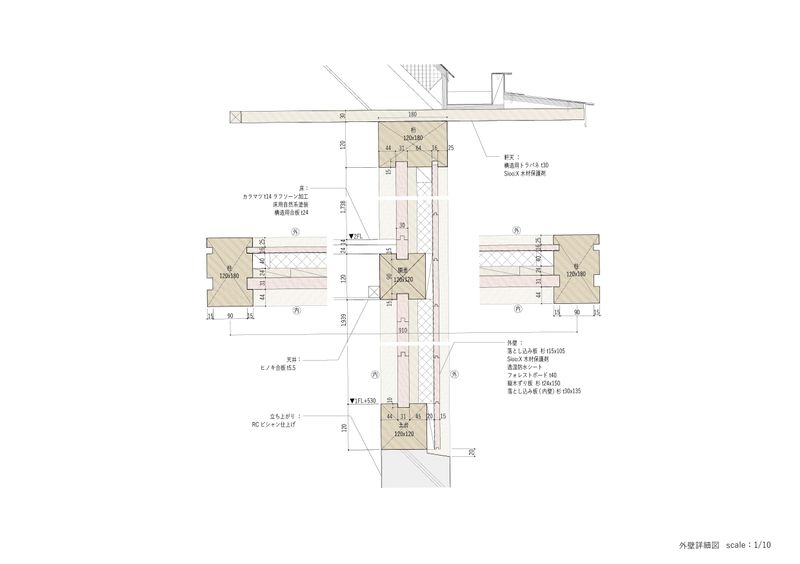

◆敷地について 2021 年の春。JR 鎌倉駅から10 分と少しの位置に⼩学校と隣地の緑豊かな環境に⾯した、⼩路沿いの⼩さな⼟地を⾒つけた。 敷地は変わった形をしていた。 すぐ裏⼿の⼤きな⼟地が元のオーナーだが、⼗数年前に当該敷地の並びの⼟地を⼀挙に分筆、売りに出した。 その際に将来⼩路が拡幅した場合に備えて通過動線として利⽤できるように残した⼟地であるため、両隣りの敷地を「隅切る」ように敷地の四隅に三⾓コーナーが⾜されたような不思議な形状をしている。 ⼀般的には扱いにくいネガティブな条件だと思うが、天邪⻤な私の創作意欲をくすぐる、ポジティブな条件として捉えた。 ◆奴凧のような平⾯計画 4 つの隅切は⼩路(前⾯道路)側と隣地側で全く異なる性質を持っている。 ⼩路側の両隣の住宅は、⼩路側にはプライバシーの観点からも少ない開⼝部で構成され、逆に裏⼿の緑豊かな隣地側に対してはリビングを配し、⼤きな開⼝部を持つ構成となっていた。 そこで⼩路側の隅切り⽬⼀杯に壁を設けて、⼀般的な短冊状の区画割では不可能な、隣地の住宅と重なり合うような構成とすることで、敷地境界を曖昧にし、⼩路沿いのリズミカルな⾵景を創り出すと同時に、⼤きな壁によって⾃⾝のプライバシーを担保するようにした。 ⼀⽅、反対の隅切りについては、隅切り部分を⾃⾝の敷地とは縁を切るように壁⾯を伸ばして構成することで、隣地の今後も変わらない庭先空間を担保出来るようにした。 前述の単純な操作によって、両腕を横に広げ直⽴する奴凧のような平⾯が現れた。 ちょうど凧が⾶ぶために⾵を必要とするように、この奴凧の両脇、両股に該当する部分に開⼝部としての切込みを設けることで、室内中に⾵が抜けれるようにした。この開⼝ルールに加えて、1 階に⽔廻り及び個室空間を集約すること、2 階は⼤きな主室によるワンルーム空間とすること、そして回遊性のある動線であること。 以上を平⾯計画の基本的なルールとして全体を構成している。 ◆板倉構法の採⽤ ⾃邸については獏としてだが、何か根源的でプリミティブであることと、次世代へバトンを渡せること(建築の社会的、デザイン的価値もそうだが、物理的に更新・転⽤・移築などの強度があること)を考えていた。 板倉構法は柱に設けた溝にt30x135 の杉板を落とし込む⾮常にシンプルな構法で、⽊摺り板等を組み合わせることで構造耐⼒、防⽕性能も担保可能な現代版の校倉造りである。 以前、3.11 の仮設住宅として利⽤された板倉構法の住宅を移築した恒久住宅を⾒学した。所謂モダンな設えではなく、むしろ牧歌的で武⾻な表情を伴うものではあったが、その暮らしは⾮常に豊かなものに映った。 加えて移築に耐え得る再現性と再利⽤可能な部材構成など、構法の持つ持続可能性は「私の家」が「誰某の家」になっていく、、つまり次の世代へリレーしていく(そのまま利⽤する、移築、部材再利⽤等のバリエーション含め)ための条件を既にクリアしているように思えた。 ◆⼨法ついて 板倉構法は4 ⼨⾓(120x120)以上の柱とすることが構法上求められている。 基本的には梁を含めて120x120 材で統⼀し、空間全体のリズムを整えている。 外周部の柱は落とし込み板t30、⽊摺り板t24、柱際板t21、断熱材t40、外壁落とし込み板t15 が収まる120x180 を採⽤しているが、⾒附は120 で統⼀させている。 外周の柱は全て通し柱として2 階の登り梁のスラストに抵抗させているが、全て4m 材で収まる⼨法となるように階⾼と基礎⾼さを設定している。 ◆構造と仕上について ⼤規模建築でも⽊造による事例が増えているが、⽊造=⽊構造表し=構造表現主義のような⼀辺倒の表現に対し、仕上や表現の⾃由がかえって縛られているように感じていた。 勝⼿は違うが、今回は板倉構法という強い意匠性を持つ表現に対して、実証実験も兼ねて以下のような表現を試みた。 ・外装は落とし込み板としながらも、板倉構法で規定する135mm の⾒附に対して、105mm の⼩幅を採⽤。ラフソーン加⼯を施して構法ではなく、仕上であることを表明する。 ⼟台部分も含めてこれを覆い、RC 基礎間際まで柱と外壁が迫ることで、構造である柱が付け柱のような⾒え⽅となる。 ・内部における外周廻りのみ板倉構法の特徴的なt30x135 の落とし込み板と柱梁による⾒え⽅とし、その他の部分は真壁としながらも、仕上合板と柱梁を⾯⼀で表現し、構造と仕上をフラットな関係として定義する。 ・2 階の勾配天井については、登り梁と仕上合板を⾯⼀にして棟⽊を完全に隠蔽することで、登り梁を仕上的な要素として扱い、単なるボーダーとして表現する。 ◆家型空間を変容させる建具 2 階の主室空間は10 ⼨勾配によるサザエさんに出てくるような家型の空間になっている。妻⾯の開⼝部は直⾓三⾓形の形をとるが、ここにカーテンの類を設けるのは野暮である。 そこで直⾓三⾓形の障⼦を設けることにした。 妻⾯の⾯外⽅向を負担する斜材をこの障⼦が収まる形で直⾏⽅向に設けることで、光を取り⼊れたい時にはこの斜材の中に障⼦が収まる形になる。 空間に対して⾮常に⼤きなこの障⼦は、家型空間を分節して光を取り⼊れ、逆に空間をつなげて光を遮る、空間を変容させる建具である。