補足資料

PROJECT MEMBER

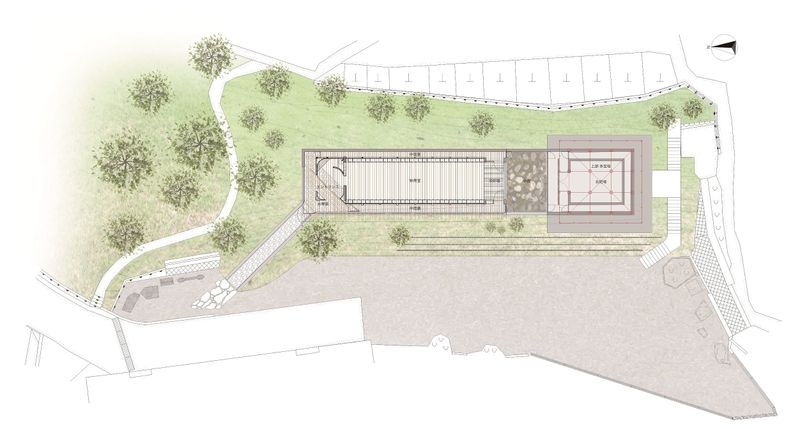

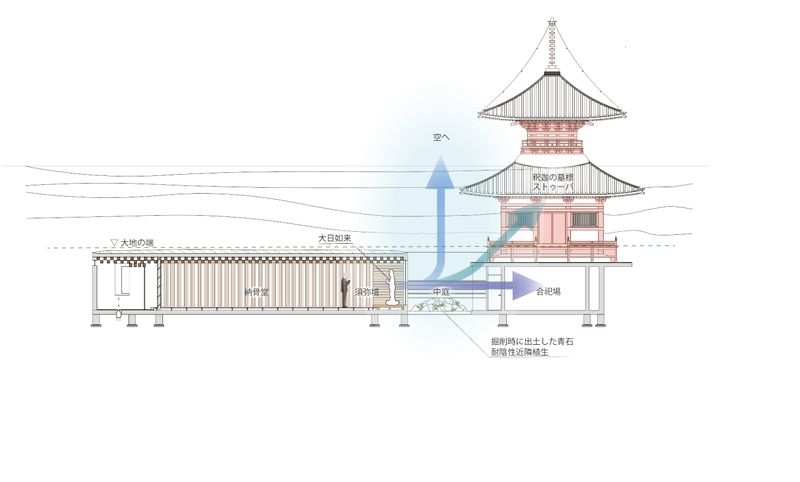

【大地の端】 徳島県の剣山の麓町。つるぎ町半田。龍頭山・神宮寺 の中腹にある密教・真言宗の寺院。 その伽藍の一角に残る斜面地に納骨堂と、住職の念願であった伽藍の中で唯一欠けていた伝統的建築様式の多宝塔を求められた。 当初敷地を訪れた際、本来の山肌を残したままの斜面地に、本来の植生に交じり桜やツツジが咲いている中、代々の銘石が整然と並べられていた。その斜面地の上には江戸時代から続く墓地が300基ほども並んでおり、その斜面全体が作り出す高低差で寺社仏閣と広大な墓地との間に境界性を生み出し、それぞれを領域として守っているように思えた。 ここにおける建築の建ち方として、斜面を掘り起こし山そのものに変質を強いながら、擁壁を立ち上げ、盛土で抑えつけるでもない…本来の山形の持つ高低差や木々の作り出す緩やかな境界性にも寄り添うような空間の居場所はないのか…。また、納骨堂は、ほぼ全国的に条例で耐火建築物でなくてはならない…だからこそコンクリートの箱でも擁壁でもない…RCやS造によってのごまかしの社寺様式でもない…その場の歴史や記憶、寺院、山全体を含めた「連なり」までも包み込む壇とは…そこに立ち上がるべき建築の「佇まい」とは。。。 …建築と造成の間の型式へと。 その時「佇まい」は様式をなくし、自然の植生や環境を全身にまとった『大地の端』(#1)へ。ここに飛来する種や動植物をも全身で受け止め、纏いながら…大地に埋もれ、その隙間から天までつながっていく祈りの場へと。 【大地から貰うもの】 この納骨堂では、堂内の須弥壇の大日如来と向き合うと、その先には、天に抜けた中庭…そしてその先に合祀場、その上部に多宝塔が配置されている。多宝塔は、いわゆる仏陀の遺骨を納めた塔(ストューパ)の象徴。訪れた人々が納骨堂の大日如来に手を合わせることで、同時に天へ抜けた中庭、合祀場、多宝塔へも向き合うことになり寺院の紡いできた歴史や過去へと祈りがつながっていく。 内部はRCの躯体の空間の中に木造の空間を新たに設け、中間層を持つ2層構造となっている。地中の年中安定した18℃程度の温度に追従したRC壁とその木造との中間層にて調湿石材によって自然調湿を行うことで空調設備に頼らず、年中20度・湿度60%近辺の安定した温湿環境となっている。現に空調機器は一切設けていない。エントランス の2枚の壁の間を室内から緩やかに流れてくる…涼しく乾いた風が現世の境界を越えていくようで印象的である。 【地から天へ】 別れと思い出…この祈りの場に人々の想いは漂い、時代と共に超え、ゆっくりと空間に積層していく。同時に建築も全身で大地のほう助を受けながら、山から流れ降りてくる自然環境を受け止め、雨水、野草、落葉、虫、それらのミクロな領域まで纏い、土のサイクルの中に身を潜め、生き物たちの成長と更新を積層していく。 長い年月の中で、少しずつ積み重なった様々は、種が木々となり、森となるように、想いの集積を象徴しながら、建築は時間や環境の一部となっていく。 過去から未来へつながり、大地の端っこの隙間や割れ目に降りてくる光や風を頼りに天に想いを繋げていく…そんな壇となったのではないかと思っている。 長田慶太 (#1) 「大地の端」 「それぞれの端」が続いているように…建築が成り立ち続けるということは、自然の力を超えていくことが前提ではなく、しなやかにかわしつつも、交わりを保ちえるかを問われている。 建築行為がサイクルの一環であるとすると、生物の緩やかな領域性の更なる深層として設けるべき空間は、「大地の端」となる。 大きな自然の力は、些細な自然の一部としての人の立ち位置をただ単純に示してくれているだろう。都合として切取り,選び,幇助をうけるというだけでない,繊細でありつつも大胆な関係を保ち、触れ、受入れ、与えられ、還元するという一連の手続きを一つでも欠くことで、尊厳と距離感を見失う。 雨水、野草、落葉、虫、それらのミクロな領域まで纏い、サイクルの中に身を潜めながら、自然の力を譲り受けていく。建築を自然を制御する事から離隔し、この型式は街と対峙しながらも、生物と共に更新を続け、季節や森の成長と共に、未来までも表層に積層していく。