補足資料

PROJECT MEMBER

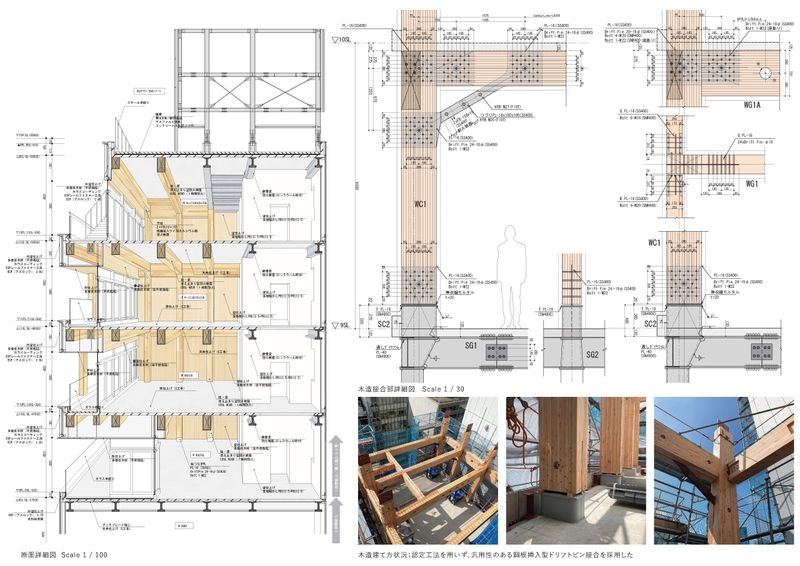

銀座外堀通りに建つ、12階建の商業複合ビルを設計した。頂部4層を木造としアノニマスな鉄骨造のオフィスビルにちょこんと木箱が乗ったような構成となっている。1階および高層木造階は商業、中層階はオフィスを想定しており、用途に合わせて外装や構造においても立体的な複合化を試みている。構造は地下階がRC造、1~8階がS造、9~12階が木造となっており、頂部の外壁や地上階内装には多摩産材のスギ材を使用している。 江戸時代初期の町割りが基礎となった銀座の街には、現代においても短辺を通りに面した町屋状に奥行をもつ小中規模ビルが多く建ち並んでいる。その建物間の隙間には民地を互いに共有するように残された路地があり、その路地の先には銀座らしい老舗の商店やギャラリーを見つけることができる。建設前の敷地には築50年を超える「有賀写真館ビル」が立っていた。地下階には川端康成や三島由紀夫も通った「キャンドル」という洋食屋が営まれ訪れる人々に愛されていた。この歴史あるビルを建て替えるにあたり木造という選択肢は計画当初から意識していた。持続可能な開発目標(SDGs)や国産材活用などの観点で木造の機運が高まっている昨今において、世界が知る銀座で木造ビルを実現できれば面白い発信ができるのではないかと考えていた。 計画当初は1棟まるごと純木造で建設することも考えたが、防耐火基準や構造・コストの面でも難易度が高い。そこで、1時間耐火が可能な頂部4層のみを木構造化する方法を選んだ。それはフットプリントが小さく、塔状比が大きい銀座のような高密都市の建築には相性がいい。しなりの大きい靭性型の木構造を全層で採用するとなると躯体の占める面積が大きくなり、2,3時間の耐火被覆を考慮すると小さなビルでは貸床面積を圧迫してしまう。そこで木造を上部4層に抑え鉄骨造との混構造とすることで、木造の非効率性を解決しながら高密な東京都心の建築を木造化することができると考えた。また頂部各階にはバルコニーやルーフトップを用意した。気軽に銀座の街を感じられる開放的な居場所を高層階につくることで銀座の路地性を重層化している。 木構造部の4層は前面道路に向けて連続する木造ラーメンフレーム構造を採用し、接合部には鋼板挿入型ドリフトピン接合を採用した。ゼネコン各社が発表している認定工法ではないため、中高層の木造混構造でありながら認定外による構造評定を必要としないことが大きなメリットであると考えている。自社工法をもたない中堅ゼネコンでも真似ができる汎用性・民主性を備えており、日本の都市の風景を構成する多くの中小雑居ビルにも適合させることができる。施工の汎用化は今回のプロジェクトの一つのテーマであり、多くの建築関係者が積極的に中高層建築へ木造混構造を採用する好例となればと考えている。 日本の小規模木造では「在来軸組工法」によって過半の住宅が施工されており、郊外や地方の街並みとスケール、ひいては地場の小規模産業が保存されている。では高密度化する都市部において「在来木造ビル」と呼びうるヴィジョンが生まれるのであれば、国内外から支持される新しい日本の都市風景を生み出す可能性があるのではないだろうか。 2024年現在において、鉄骨との混構造ではあるが日本一の高さである56mをもつ木造ビルとなっており、これは東寺五重塔の55mを再建後380年ぶりに更新した。森林大国として中世から高層木造建築に親しんできた日本ではあるものの、近代以降においての木造は小規模・低層建築のみに限定され高層木造については発展がみられなかったということだ。この頂部4層の部分木造は、欧州のルネサンス期において古典を継承するために発展させたオーダーというモデュラーコーディネーションと同様に日本固有の木造スケールを都市に継承することのできる方法論であると考えている。貼り付けられた広告塔のようなファサードではなく、都市を立体化させた銀座の街並みとしての可能性を示している。そのためにも本件においては木造を耐火被膜材で覆い隠すのではなく,内装や外装においても木材を露出させることで直接的に素材に触れられる燃えどまり層による工法が必要だった。地域で産出される豊富な素材を利用した新しい街並みづくりのための構造であり、内外装材であり、また都市と森をつなぐアイコンとなる。 森林の伐採量の理想的な数字は2%であり、現在の日本は0.53%、森林で増え続けている体積の1/200しか使用していない現実がある。荒れ放題の森林を増やさないためにも適切な利用が必要であり、林業を守るためにも炭素固定による環境改善のためにも、汎用性が高く日本特有の個性を発揮できる都市の風景として、「在来木造ビル」の重要性を感じている。その方法論として銀座髙木ビルが一つのマイルストーンとなってくれるだろう。