補足資料

PROJECT MEMBER

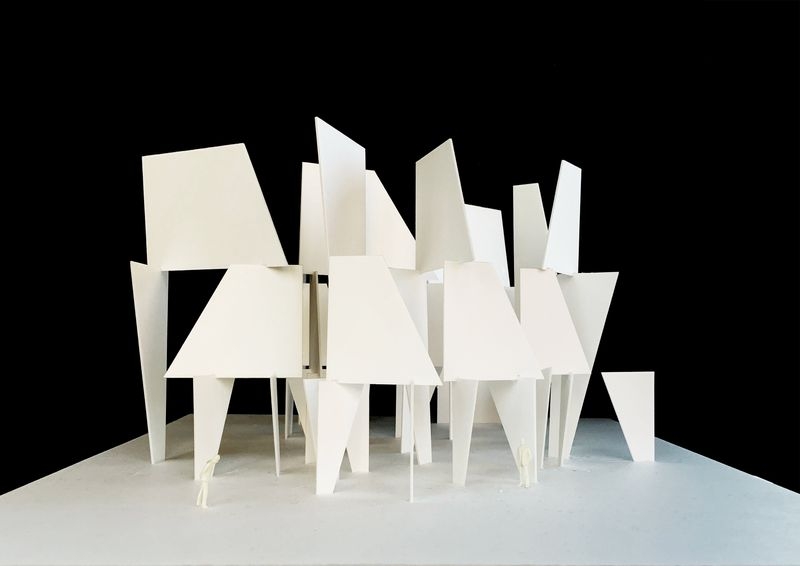

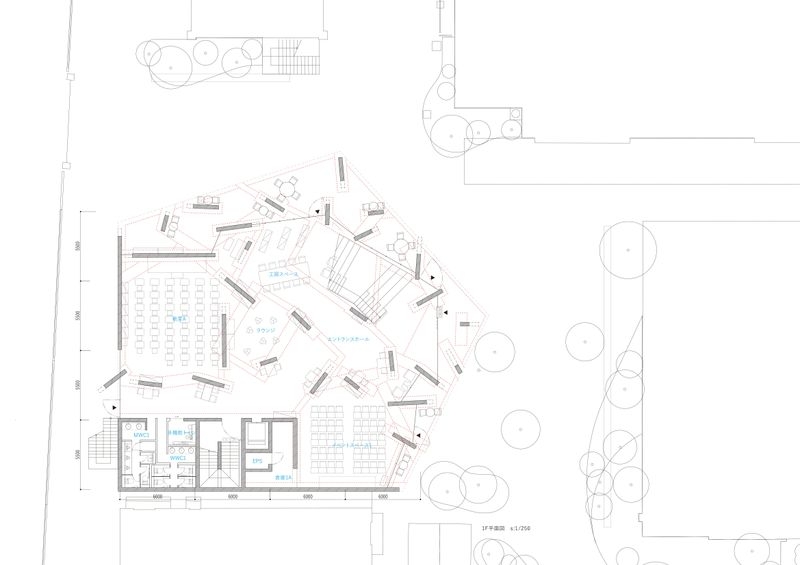

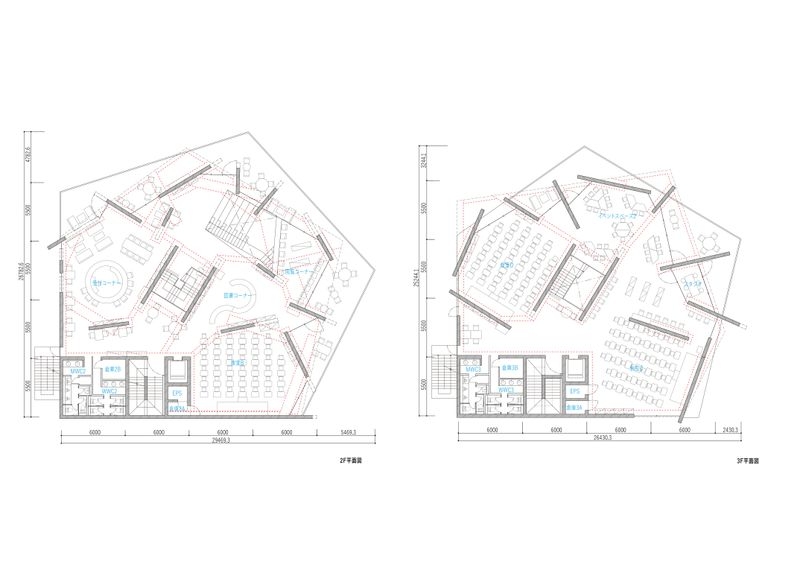

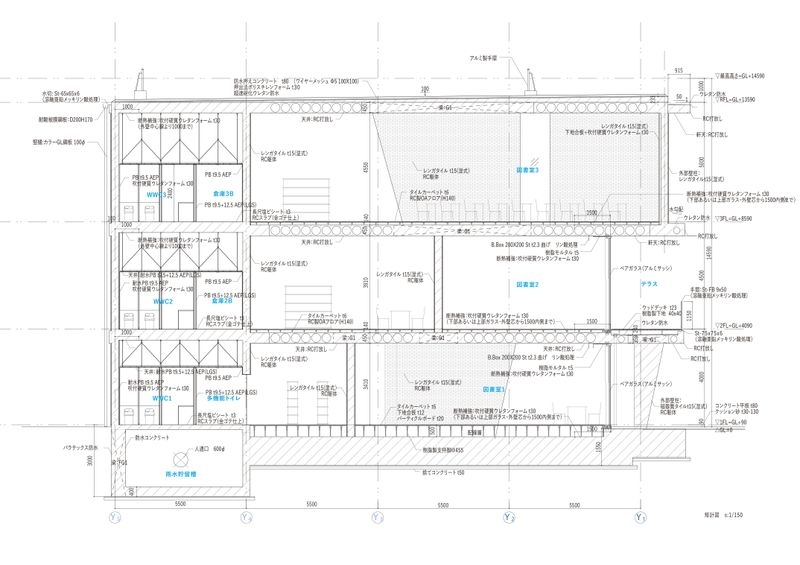

新しい学びの場 コロナ禍を経て、学びのかたちが変化する最中に、次の時代の新しい学びの場をつくるという学校の構想のもと、プロジェクトがスタートした。学生や教員たちとともに、立地だけでなく図書館や教室の意味についての議論を1年ほど重ねた。施設の老朽化とともに、時間割の制約や読書習慣の低下という高校図書館の持つ課題と、学生たちからの教室以外での居場所への要望に応えるために、面積のおよそ半分が図書館、残りの半分が教室という形式が生まれた。 教室の解体 教室をつくる閉鎖的な壁をゆるやかに解体し、教室と図書館を、壁をはさんで表裏一体に配置することで、個人的な知の吸収から、大人数での知の交換まで、さまざまな学習形態を内包する建築をめざした。 大らかな形式 附属高校と大学というキャンパス内の異なるゾーンの間に位置し、高校側・大学側・道路側すべての面に顔を持つという敷地条件から、高校と大学をつなぐ場所として、五角形平面と広場をもつ計画とした。五角形の平面をずらすことで生まれるテラスによって、内外の空間が立体的かつ一体の活動域となるように設計した。 階高は 1F から順に 3.5m, 4.5m, 5.5m と、上階にいくに従って階高が高くなっている。構造は耐力壁とフラットスラブの組合せであり、RC 壁は各階によって異なる配置、大きさ、形状を持っている。上階の壁は下階の異なる2つの壁にまたがるように配置することで、上階の荷重をまんべんなく下の階へと伝えることができる。2枚の壁の上にまたがる壁の位置に自由度を担保するシステムを採用することで、外部との空間の重なりやグループ単位にさまざまなバリエーションをつくるための高さ・抜け方・壁のプロポーション・向きを細かく調整することができた。この様々な調整がっ可能な「大らかな形式」は、寸法の細やかな調整によって多様な活動の可能性を空間に内包させることができるのである。 学びの空間の自治 家具は日々移動し、私たちが当初想定もしていなかったような活動が誘発されている。遺跡のようなプリミティブな構造体の中で高校生たちはいきいきと居場所を発見し、この空間を通して自ら学び続けている。いわば、高校生たちによる「学びの空間の自治」だといえるのではないだろうか。大学図書館でも公共図書館でもない、共創の場としてのこれからの高校図書館のあり方が提案できたと考えている。