補足資料

PROJECT MEMBER

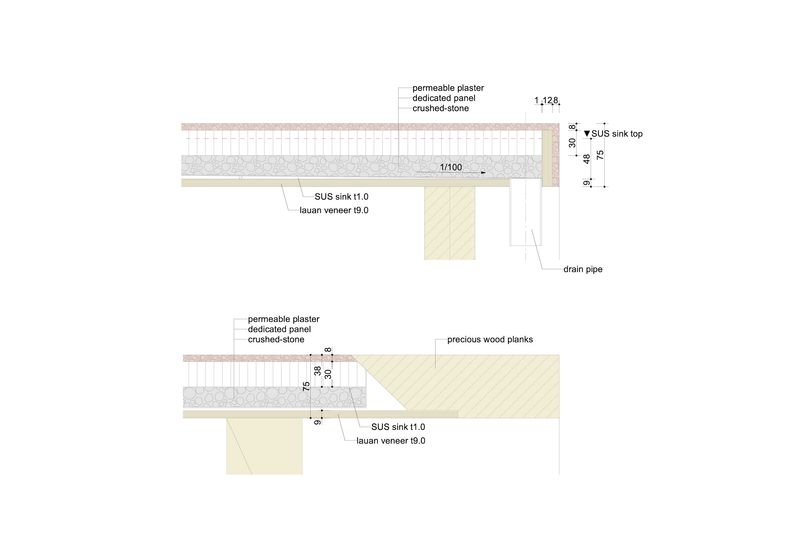

台湾茶と中国古樹茶を取り扱うカフェ。建物はハウスメーカーが建てた新築物件で地元商店街に面した平屋建ての建物である。ここに台湾の伝統的手法でお茶を淹れるカフェを計画した。 現地の伝統的な淹れ方は①急須(茶壺)に熱湯を注ぎ温める、②急須に茶葉を入れて熱湯を注ぐ、③茶漉しのついた茶器(茶海)に②を移し茶を均し、④香り嗅ぐ為の杯(聞香杯)に茶を注いだあと、飲む為の杯(飲杯)に移し味と香りを楽しむ、という工程になる。そしてこの工程は1回の茶葉で10杯は繰り返して楽しむことができる。 この工程を楽しむためには、お湯を掛け流しできる環境や多様な茶器を用意することが必要となるのだが。今回はこの工程をよりダイナミックに楽しみながら、かつオペレーションをスムーズにするために、これらを家具の一部としてデザインすることを試みた。 まずカウンターは、対面でリラックスして接客できるように一般的なテーブルの高さに設定し、客と店主が座る長手端部には品質は良いが安価に手に入る銘木の耳の部分を使用した。そしてその銘木と銘木の間を浸透性の左官材で埋め、注いだお湯がテーブル染み込み排水される仕組みとし、お湯を沸かすための火鉢を埋め込み、さらに給水栓も配管することで、茶器を広げ、水を入れ、お湯を沸かし、お湯を注ぎ、お茶を蒸らすという一連の動作をカウンターの上で直接楽しめるようにした。 テーブル席は日常的なレイアウト変更も考慮し一般的な構造のテーブルとし、その上で使用するお湯を受けるお盆(茶盤)と茶器箱をデザインすることにした。またテーブルに隣接した荷物置きに電気ポットを埋め込むことで、客自らがお茶を淹れることを楽しめるようにもしている。 そしてカウンター背面の棚には、茶器をはじめ、茶葉の保管箱(茶箱)と先述の茶盤、茶器箱も引出しとして仕舞うことができるようにしている。茶箱は茶葉の特性に合わせて数種類用意し、一部はほぐした茶葉をそのまま茶壺に移せるように引出しの角を切り欠いた形状とした。そしてもう一つ、サンプル瓶が一式組み込まれた棚をつくり、接客時に引出しごとメニューとして提供できるようにした。 照明はすでに建築側で用意されていたが、あまりこの店舗の性格と相入れなかったため基本的に使用せずライン照明とペンダント照明を吊り下げることにした。ペンダント照明は既設の配線ダクトからそのまま吊るすと適切な位置に配置できないため、銅線を中空に張りこれに引っ掛けるようにした。この銅線は延長上にカーテンが吊るされており、カーテンの自重がテンションを調整する役割を果たしている。色とりどりの椅子はクライアントが以前から趣味で集めていたものを使用し、同様に収集していた台湾のお札は片隅の三熊氏に額装してもらった。 ファサードはできるだけ既存の状況に手を加えて欲しくないという、建物オーナーの要望もあり、数箇所のみにとどめた。入り口は住宅用の重いサッシが設置されていたため、少しでも開けやすくなるように大きめの木材のハンドルをつけ、ベンチはハンドルと同じ木材で敷地境界線の中に収まるミニマムな寸法とした。ただそのミニマムさ故に転倒する恐れがあったので、既設の車止めに絡めた作りとなっている。 まるで建売住宅のようにみえるこの新築物件だが、隣人のリビングに突然飛び込むような、奇妙な親近感を感じさせる設えになった。 閉店時に薄く照明を残した店内をカーテン越しに見せることで、ショーウィンドウのように機能することを期待している。