補足資料

PROJECT MEMBER

DATA

- ビルディングタイプ

- その他オフィス・企業施設

- 構造

- 木造

- 工事種別

- 新築

- 延べ床面積

- 465.37㎡

- 竣工

- 2024-07

CREDIT

- 撮影

- TOREAL 藤井 浩司

- 設計

- UID

- 担当者

- 前田 圭介

- 施工

- 菅組

- 構造設計

- 山田憲明構造設計事務所

- 照明

- トカゲ

- 造園

- 荻野景観設計

- ロゴ&サイン

- サン・アド

- 家具

- インターオフィス

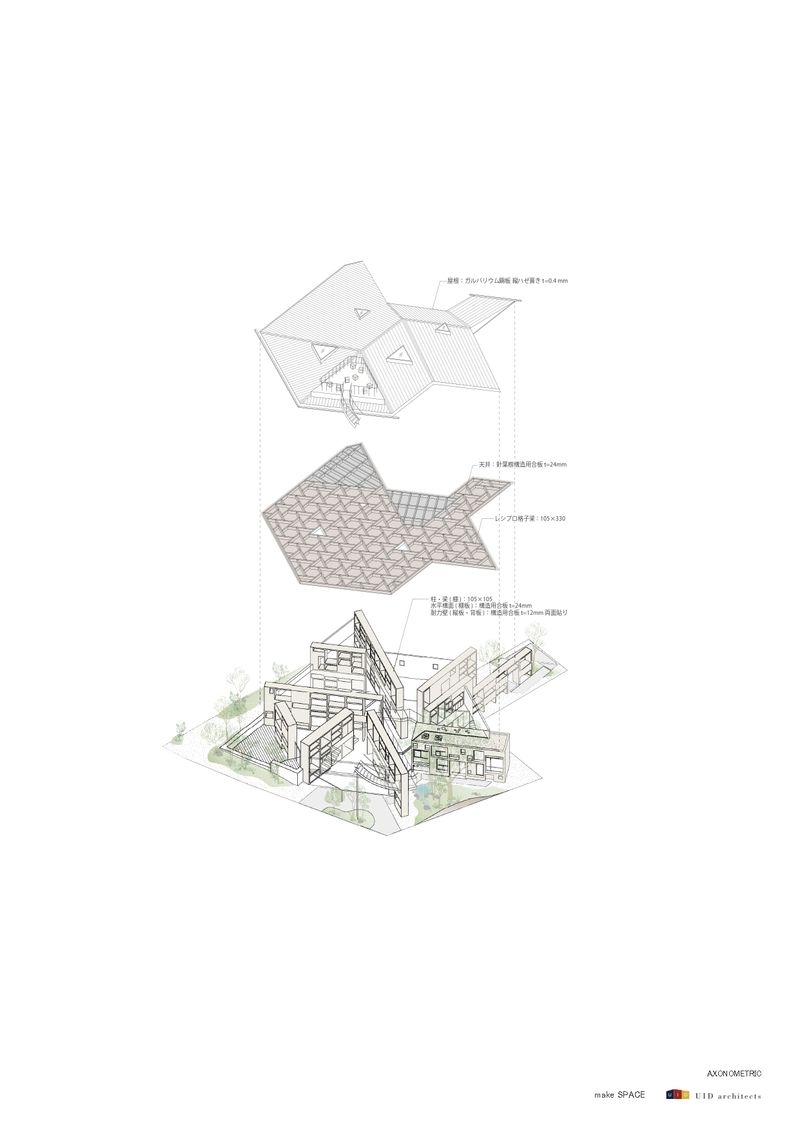

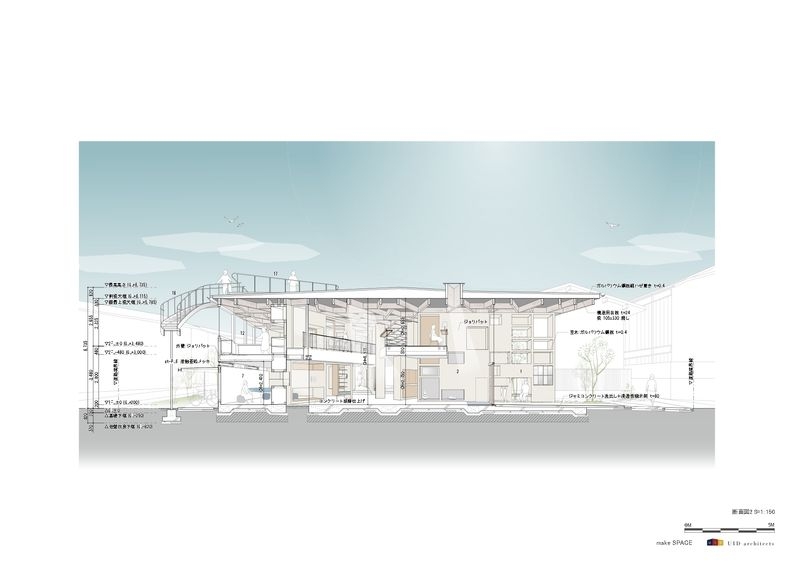

キーワードから紐解く新たな建築 地域に密着して多様な情報を伝え、生活、経済、文化に貢献するメディア企業のアネックスの計画である。設計を進めるにあたりクライアントからの要望として機能的な諸室に加えて興味深い幾つかのキーワードが投げかけられた。それは省察・観照・熟考・マインドフルネス・リトリートなどである。そこから求められているものは本社業務からのアジールとして普段出会わない何かと出会う場であると考えた。つまりメディア企業として日々の社会問題などに対する個々の気づきを起点に新たな事業を起こすインキュベーション空間として1.5プレイス的な役割を担う建築と位置付けた。 静と動の領域を共存させるほころびのエレメント 計画地は都市中心部の住宅街にある本社の近傍にあり民家が建ち並ぶ一角に位置する変形敷地である。 メディア企業にはいくつかの部門があり日常的に個々の業務に縛られやすい。よって、本建築ではその異なるノイズ的要素を多層する空間領域が望ましいと考えた。そこで機能ごとに求められる境界と領域性に着目し、各諸室が閉じた形式ではなく個々の空間領域を緩やかに継ぎ合わせた小さな都市的な建築を目指した。 具体的にはコンテンプレーションスペースという最小限の‘個’の単位をひとまとまりにした場と、他者との会話を通じてインプット・アウトプットを行う場から、街路や広場など街区的な‘公’(ラウンジ・ホール・工房・和室等)の共有空間へと徐々に拡張しながら異なる要素が互いに連関するフラクタルな階層性をもたせた。加えて個と公を繋ぐ中間領域は双方への帰属意識を持つと同時にアクセシビリティに大きく寄与している。なぜなら、それぞれの居場所の境界がつくりだす中間領域が物理的・意識的な2つの領域性につながっていると考えたからである。ここでは変形敷地を利用した幾つかの軸線が交わりそうで交わらないほころびが個々に媒介する構成とした。特徴的な構造システムである9つの什器は多孔質で多様なマテリアルがブリコラージュされた不均質さをもち、実空間としての境界だけではなく意識の上でもその曖昧な領域性=多義的な結界として働いている。さらに個を継ぎ合わせる街路的な空間をポジティブなものとするために周辺の小径的要素と数種類の床レベルの起伏を採り込んでいる。またランドマークとしてこの土地に根付いていた大木のクスノキを活かすことで自然の陽光による木漏れ日や、風にそよぐ枝葉の揺らぎや香り、そして地下水を利用した水景による小川のせせらぎなど敷地環境を利用しながら立体的な回遊性をもたせている。 森羅万象のあらゆる事象を視覚情報だけでなく、知覚による身体全体で感じとれる環境によって‘make SPACE’は訪れる個々へ歓びを与えると同時に未知なる価値の創出を期待した。都市のような相互連関を促す空間とは、自己の周縁に異なる現象を誘起させるほころびの空間領域を持つ建築である。それは多層な属性との出会いを自然発生的に結びつけ新たな秩序を生成する関係性であり、日々の慣習化した私たちに自己変容を喚起させるといえよう。