補足資料

PROJECT MEMBER

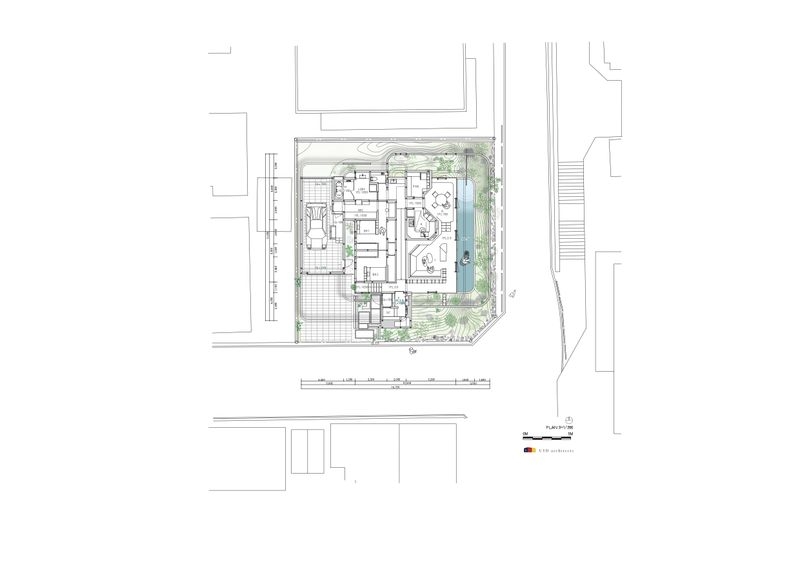

自己変容をもたらす‘ほころび’の空間領域 敷地は都市中心部の住宅街にあり、幹線道路から斜路に沿った丁字路の角地に位置する。斜路沿いは石積みの境界と法面によって敷地全体の3割弱は斜面地であった。そこで擁壁による宅地造成ではなく、もともとの敷地形状を最大限に活かした大地と共鳴する空間を考えてみた。建主夫妻からの要望は工芸品のような心が揺さぶられる住まいの器であった。言い換えれば、日々における生活のなかで慣習化していく意識から脱慣習化するような空間体験であるといえる。つまり繰り返される日常の意識の中心部ではなく周縁部と出会うような建築空間であり、日々多様なイマジネーションを住まい手に与え続け新たな自己変容をもたらす環境であると捉えた。 そこでまずは都市と断絶した閉じた住まいの器ではなく、都市と緩やかに継ぎ合わせた小さな都市のような住宅を考えた。具体的には空間を構成する要素の働きによる境界と領域性に着目した。ひとつ目は家族という共同体を形成する領域の原理としてプライベートな個(寝室・書斎)をひとまとまりの単位として徐々に街路や街区的なパブリックな公(リビング・ダイニング・テラス等)の共有空間へと拡張しながら各要素が互いに相互作用する都市のフラクタルな階層性をもたせた。次に都市を構成する要素・境界として各単位を継ぎ合わせる街路(通路・植栽等)的な空間をポジティブなものとするために敷地及び周辺環境の要素を取り込んだ。たとえば敷地の高低差を活かした4つの異なるフロアレベルや東前面道路の斜路をパラレルに空間内部に取り入れ立体交差しながら回遊性をもった一室空間としている。その個と公の中間領域は双方への帰属意識を持つと同時にアクセシビリティに大きく寄与している。つまり異なる居場所の境界がつくりだす中間領域は物理的・意識的な2つの領域性につながっていると考えた。そこで最後に建築の構成要素である床・壁・屋根(天井)を分節しながら曖昧な内外の空間領域を生成することを試みた。特徴的な浮遊する4つの帯は実空間としての内外の境界だけではなく、意識の上でもその曖昧な領域性=多義的な結界として働いている。つまり都市のような相互連関を促す住まいの器とは、自己の周辺に異なる現象を誘起させる空間であり、それは多層な属性との出会いを自然発生的に結びつけ新たな秩序を生成する関係性だといえる。たとえば自然の陽光による陰影や、風にそよぐ木々の枝葉の揺らぎや木漏れ日であったり、森羅万象のあらゆる事象を視覚情報だけでなく、知覚による身体全体で感じとれる空間である。自然という力の源泉は人工的な世界に身を置く私たちにほころびを与えてくれるものであり、住まい手に歓びや豊かさを再発見させてくれるものである。つまり異なる外界との連関が日々の慣習化した私たちの暮らしに自己変容を喚起させるといえよう。日本古来から着物の緩みや身丈を調節し整えるえる上で欠かせない“帯”というエレメントによって、個から公へと各表層は空間同士を横断的に縫い合わせ動的な都市の街並みを重合する。その継ぎ目となる‘ほころび’の空間領域を持つ住まいの試みである。