補足資料

PROJECT MEMBER

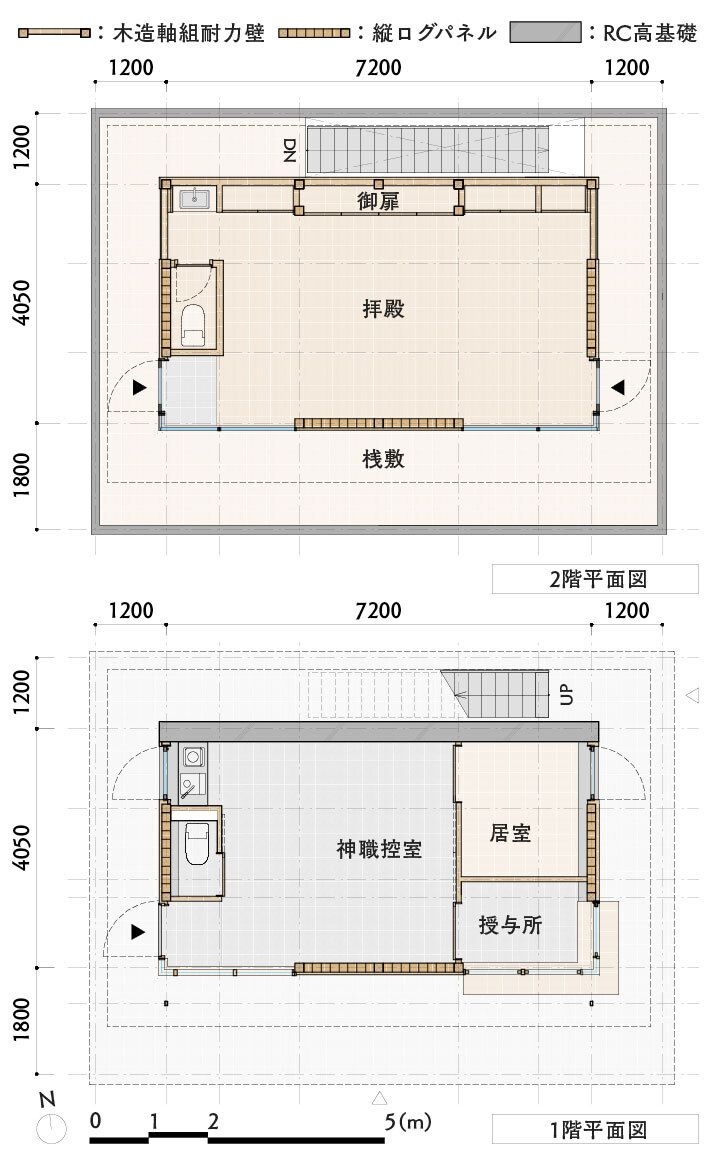

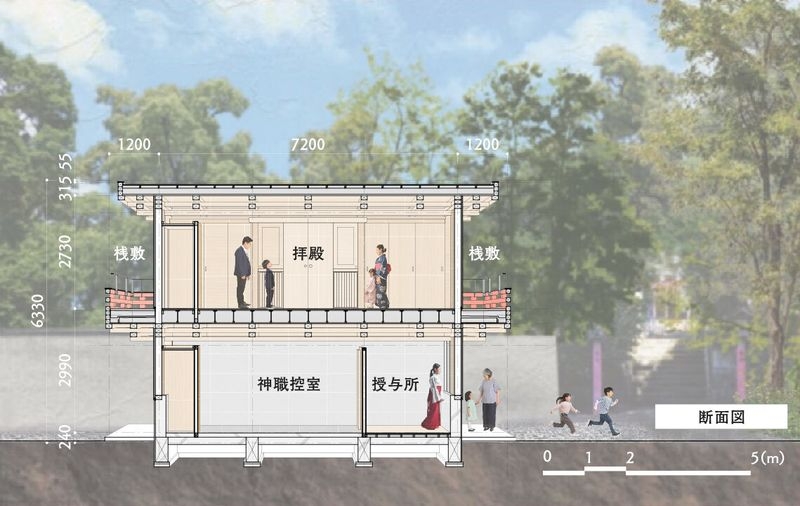

本プロジェクトは神社仮社務所のための建築である。 仮とはいいつつも将来長きに渡って建ち続けることを前提とした、6年以上に及ぶ境内建て替え計画の第一歩となる建築である。 本殿・拝殿・本社務所が完成するまでの約5年間は社務所として供用され、その後は周辺のまちに開かれた地域の活動の場へとプログラムがシフトされることを想定している。 仮社務所の用途は、お札・お守りなどの授与所と簡単な執務空間、そして定期的に行われる総代会のための会議スペースと、極めてシンプルである一方、既存本殿が取り壊されている間は神様がお住まいになる場所となる必要があり、御神体が納められる社としての格式を保つことを同時に求められた。 [ Point ] 1.平角材(105×150㎜)を縦横に織り込んだ重ね梁と150×150㎜の柱が連結して組まれる縦ログ工法 2.参道に深い軒下空間をつくりだし、年中行事のステージを確保するための大きく張り出した2F外部床 3.特殊な技法に頼らず一般製材のみで構成されるオープンな工法 フレキシブルな使われ方を可能とする無柱空間を檜の平角材(105×150㎜)を縦横に織り込んだ重ね梁と150×150㎜の檜柱が連結して組まれる縦ログ工法との組合せで実現した。 節分の豆まきや和太鼓の発表、カラオケ大会といったバラエティーに富む年中行事のためのステージを確保し、お参りのための深い軒下空間をつくりだすため、2Fの外部床は大きく一間分(1,820㎜)張り出している。 この持出しを支えるシステムもまた重ね梁によるものであり、斗供のように見立て、神社らしい風格の維持をはかっている。 また、北側の隣地には既存不適格の擁壁が迫ってきており、行政との協議の末、計画建物側でも擁壁として評価できる構造物を設けることで境界からの離隔距離の緩和措置を受けることができた。 基礎のうち北側一面を階高分立ち上げ、2階床を支える梁は南側木造柱と北側RC壁(t=250)とを跨るように架けられている。