補足資料

PROJECT MEMBER

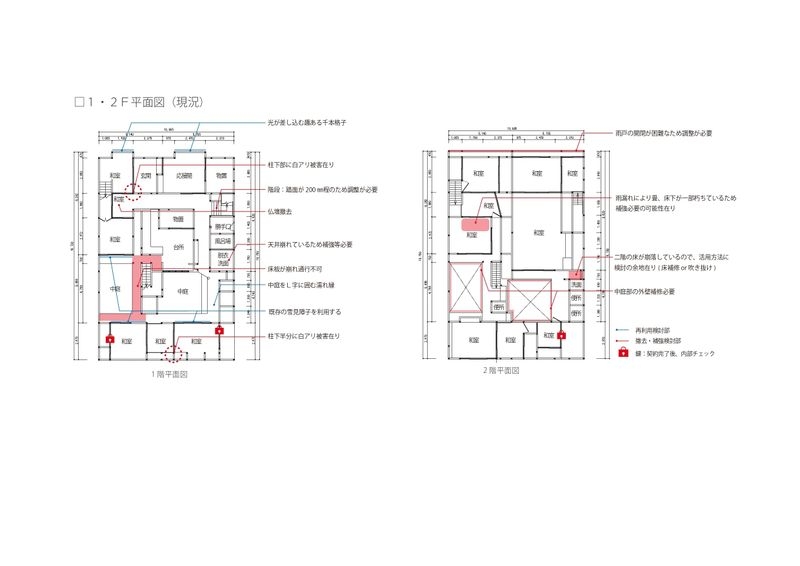

明治初期に建てられた町家茶屋様式の建築を鰻屋としてコンバージョンする計画。 敷地は花街として栄えてきた京都祇園の新橋通り面に位置し、社会的規範を持った京町屋の伝統的建造物が建ち並ぶ界隈である。また敷地の与条件として建物の背面となる南側の白川筋に接する空地も一体として捉える必要があった。既存の町屋二棟が連なり一棟として使われていた建物は往年の置屋としての姿を感じさせるものであった一方、主が20年不在という長い年月の中で風雨に晒され建築の柱や梁など構造に関わる部分が酷く腐朽していた。まず計画にあたり重要伝統的建造物保存地区内であることから外観は手を加えず劣化している箇所のみ修繕し、内部空間を主として手を施している。具体的に内部はオリジナルの特性を活かすため出来るだけ柱・梁など時間を経た素材を活かしながらも、機能上必要な厨房部分においては、可能な範囲で梁補強を行いながらある程度の無柱空間を担保している。加えて、白川筋からの新たな動線を取り入れることにより南北それぞれの街路からアプローチできるものにしながら町家内部の坪庭を中心に立体的な回遊動線を実現している。150年という長い年月の中で住居として、また置屋として動的に変遷してきた時間の面影をデザインすることで、先人たちがかつて眺めてきたであろう祇園の情景とともに‘うなぎ’を食する新たな茶屋空間のプロジェクトである。

5