補足資料

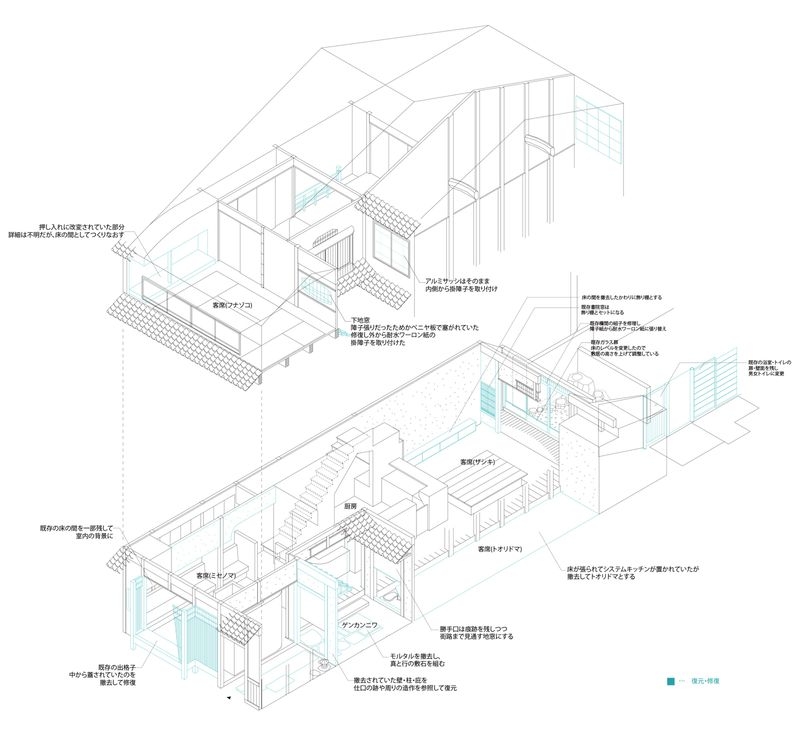

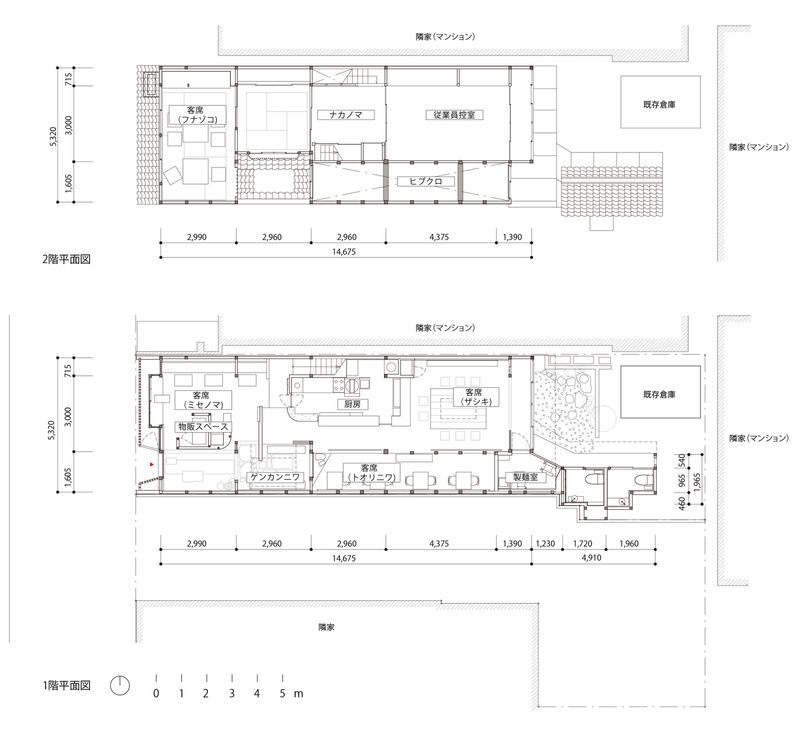

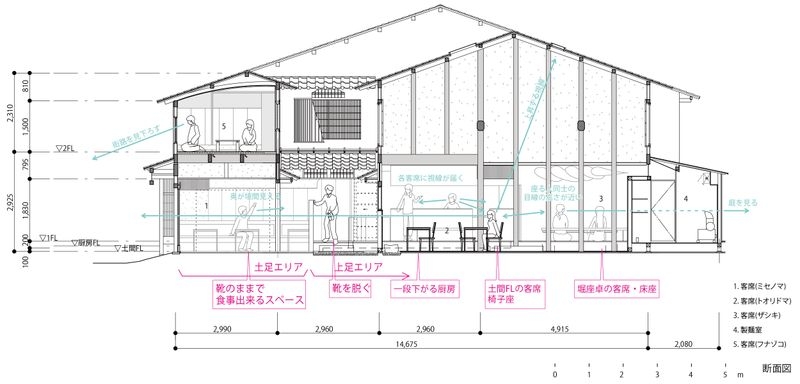

PROJECT MEMBER

元禄より京で蕎麦を商ってきた河道屋。 その流れを汲む「河道屋倖松庵」が新たに蕎麦屋を出店する。 四条河原町からすこし南、築110年の京町家を改修した。 もともと住まいでありながら商売を営んでいた京町家だったのだろう。 街路から奥までトオリドマが貫き、途中にゲンカンニワが設けられ、 商いのエリアと住まいのエリア、バックヤードが明確に区切られた町家である。 窓や欄間、欄干など随所に凝った意匠が施されており、 かつての住民の趣味がうかがえる建築であった。 しかし、トオリドマには床が張られ、ゲンカンニワは壁や屋根が一部撤去された上で屋根で覆われ、 華やかな窓や床の間もベニヤで塞がれたり押入れに改変されているような状態だった。 そこで、私たちは京町家のもともとの構成を意識しながら、 失われたり隠されている窓や床といった京町家のエレメントを復元・修復し、 そこに新たな面やヴォリュームを加えることで、 新しい店舗として甦えらせることを試みた。 大黒柱、床、書院、欄間、下地窓、格子、木戸、ガラス戸など 残すエレメントを丁寧に採寸し、修理・復元する内容をさだめる。 それぞれのエレメントの持つ濃度あるいは影響度といったものを加味し、 新しい建築要素とどれぐらいブレンドするか、どれぐらいの距離を保つか、を注意深く決定していった。 さらにそれぞれのエレメントに対応するように床、壁、天井には様々なマテリアルを選択した。 それにより京町家のエレメントは本来の意味や機能から分離し、空間を構成するパーツとして取り扱われることとなる。 今まであった床の間は飾り棚となり、部屋を仕切っていた板戸や障子は目線を遮る面となる。 建物中央に厨房をレイアウトし、新たに加えた壁やヴォリュームと複数の床レベルにより、 ミセノマ、ザシキ、トオリドマとヒブクロと旧来の町家の構成を感じながら、 玄関から客席に着くまでのわずかな間に、 またいくつかある各客席ごとに異なるシークエンスが得られるように設計した。 そして、店内に設定した3つの床レベルは、客席、厨房、庭、街路、それぞれの間の視線の流れをコントロールしている。 それらの結果、古くもあり新しくもある、オリジナルの町家のエレメントでもあり、 新旧が融合した新しいデザインでもある。そんな両義性を持った建築になったと思う。 日本で古くから食されてきた蕎麦。町民が手軽に食べられるファストフードであり、 また将軍や大名に献上されていた高級品でもあったという。 そのような蕎麦の歴史にならい、カジュアルにささっとお腹を満たすこともできるし、ゆっくりと味わうこともできる。 蕎麦をいただくハレの空間とケの空間。色気と華やかさのある料理店であり、行きつけの食堂でもある。 そのように多くの人に楽しんでもらいたい。