補足資料

PROJECT MEMBER

DATA

- ビルディングタイプ

- 共同住宅・集合住宅・寮

- 工事種別

- リノベーション

- 延べ床面積

- 1422.27㎡

- 竣工

- 2024-10

CREDIT

- 撮影

- 渡辺慎一写真事務所

- 設計

- 合同会社インクアーキテクツ

- 担当者

- 金谷聡史 / 野村拓司

- 施工

- 太平建設株式会社

- 構造設計

- KKSエンジニア

- 電気設備

- タクトコンフォート株式会社

- 機械設備

- Gn設備計画

- 建築基準法アドバイス

- 株式会社ワクコエテ

- 照明デザイン

- TILe株式会社

- サインデザイン

- 石向洋祐

- 造園

- 有限会社 西海園芸

- カフェ什器製作

- yuta kunishige studio

- カフェ開業運営プロデュース

- 株式会社Yuinchu

- リーシング

- 株式会社東京レント

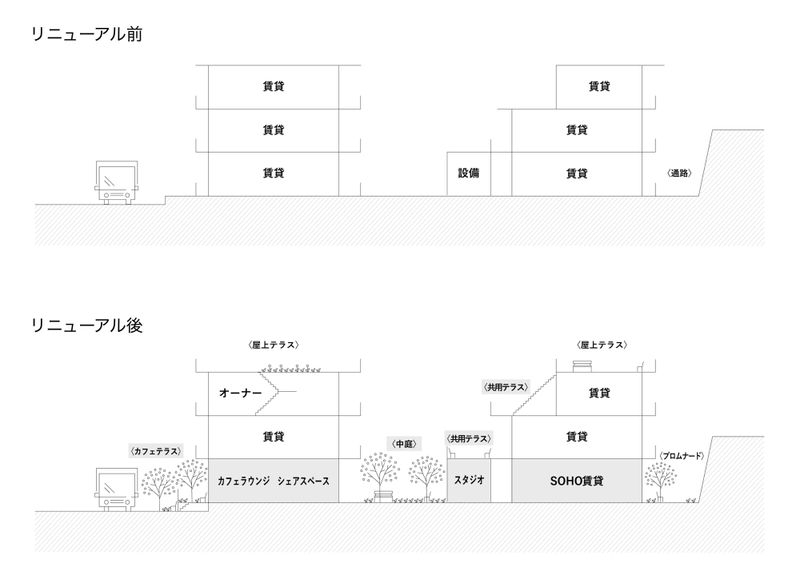

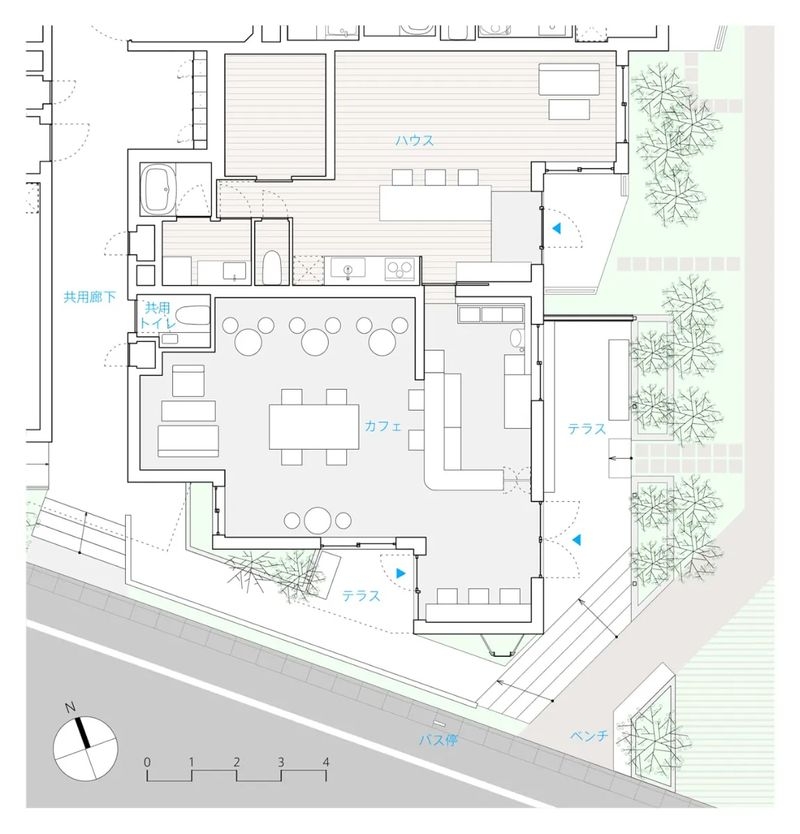

・主要な駅から離れた閑静な住宅街に立地する築約50年の賃貸マンションの再生 ・"街に参加する共用空間" としてのカフェ ・共同住宅とエリアの魅力を継続して育てていく仕組み [築約50年。50年後も魅力的であり続ける場所にする] 築約50年の鉄筋コンクリート造、住戸数25戸の賃貸専用マンションをリニューアルし、1階はカフェラウンジとSOHO住戸、2・3階は賃貸住戸、そして3階の一部をオーナー自邸へと改修したリノベーションプロジェクトである。 最初の相談では、既存を解体除却し、新たに建替えをしたいという内容であった。現地を訪問すると、エントランスを通り抜けて広がる中庭に1本の桜の老木が立っていた。この桜は既存建物の新築時に残した木であるとのことであった。建物には表面的に劣化や汚れは散見されたが、丁寧に管理されとても良い状況であった。マンションのリニューアルにあたり、この桜と既存のマンションを残す選択肢があるとしたら残したいかとオーナーに尋ねたところ、「技術的に建替えるしか方法は無いと思っていた。残せるなら先代の想いもあるので残したい。」ということであった。 詳細に調査すると躯体の状況は良好で、検査済証も取得しており法的に問題がなく、構造上も十分な耐力があることが確認された。また建替えとリノベーションとで事業収支を比較し、リノベーションした場合の事業上のメリットも確認したうえで、リニューアルプロジェクトの企画を始めることとなった。 構造躯体の簡易的な調査をした結果、2023年時点で残存する耐用年数はおよそ50年あると評価された。この評価は金融機関に対して長期の返済期間を可能にする裏付けとなったが、”50年後も魅力的であり続ける場所にする”というミッションを掲げる契機ともなった。 [街に参加する共用空間] ハイツ自然園は中目黒駅、祐天寺駅、目黒駅、いずれの駅からも徒歩15分ほど離れた住宅街に位置している。バス路線となっている比較的交通量の多い「中町通り」に面しており、隣接してバス停留所が設置されている敷地である。 中町通りは以前は商店や飲食店が点在し近隣地域の暮らしの日常的な生活動線となっていたが、現在は店主の自宅も兼ねた米屋、電気屋があるものの、それ以外は専ら住宅のみのエリアとなっていた。近隣一帯は広範囲で第一種低層住居専用地域に指定されており、都市計画の意図通り閑静な住宅街を実現していると評価できる一方で、一帯はベッドタウン化し、日常生活に関わる店舗が消滅することで自然な交流が生まれる場所や機会を消失しているとも言える。地域を古くから知るプロジェクトオーナーはこれらの状況を「寂しい地域になってきている。」と表現されていた。劣化し陳腐化した賃貸建築を再生する機会に、この寂しい印象の地域にちょっとした賑わいを作ることができないかというオーナーの想いがあった。バス停が隣接し、自然と人が集まる場所であることもあって、”コミュニケーションスポット”になるような場をつくることができないか検討を進めた。 そこで共同住宅の共用部としてのラウンジを、地域の方々やゲストも利用できるよう街に開かれた場とする方針となった。さらにカフェスタンドを設けて、より積極的に街の魅力に加わる”街に参加する共用空間”がコンセプトとなった。 [共同住宅とエリアの魅力を継続して育てていく仕組み] 「50年後も魅力的であり続ける場所にする」ためには、共同住宅と地域一体の魅力を継続して育てていく仕組みをつくる必要がある。”街に参加する共用空間”は単にラウンジスペースや庭などの共用空間を充実させて街に開くだけでなく、カフェスタンドという機能を触媒とし、"ヒト、コト、モノ、トキの関係性をデザインし続ける”状況が展開される場所とする必要があると考えた。 カフェの具体的な運営が課題であったが、カフェを起点とした場づくりの支援を行っている企業「株式会社Yuinchu」に相談したところ、この考えに共感していただき、インクアーキテクツと共同事業としてカフェラウンジの店舗運営を担うこととなった。 賃貸事業にしてもカフェ事業にしても不利なこの立地において、街に参加する共用空間がコミュニケーションスポットとなることでエリアの魅力化に貢献し、それが賃貸事業に何らかの価値還元が起きるようなサイクルを生むことができれば不動産としての価値が上がることが期待できる。如何にしてオーナー事業に価値還元することができるかは今後の課題であるが、オーナーとは未知の領域への挑戦であることを共有し協力関係のもと、共同住宅とエリアの魅力を育てていくカフェラウンジの運営を進めている。 [自然園] かつてこの地は東京府荏原郡目黒村と呼ばれ、中目黒とはこのエリアを指していた。清流が流れ田園風景が広がる自然豊だったこの地域に、農学者の岡見彦蔵は「人々が都会生活を健康的に営むためには自然と触れあう場所が必要である。」と考え、1915年(大正4年)に私設の「自然園」を開園した。住宅化の進行に伴い1925年頃には閉園となったが、この時代に都市生活者と自然との関りについて提唱し実践した新しい思想は歴史的に注目され、東急バス路線の停留所名「自然園下」としてその名が残されている。 自然園の閉園100年後にあたる2025年、全面的なリノベーションによりリニューアルしたハイツ自然園は、築約50年の建築物と桜の大木を残し、庭やテラス、共用廊下などの共用空間を充実させ、蜜柑やキウイなどの果樹やハーブを植栽するなど、自然と触れあう場所を大切にして計画され、自然園の歴史をゆるやかに引き継いでいる。 [WORK FRIENDLY HEIGHTS] ハイツ自然園の賃貸募集サイトの制作を行なった。 https://heights-shizenen.jp/ ハイツ自然園のある場所は各駅から徒歩15分以上と離れており賃貸の立地としては一般的に不利であるため、在来の賃貸市場への訴求は工夫が必要であることが予想された。そこでフォーカスすべきターゲット層を明確にしマーケティングを行う必要があると考えた。 ハイツ自然園のあるエリアは第一種低層住居専用地域ならではの落ち着いた住宅街であり居住環境はとても良い。 一方で働き方の多様化から働く場所についても選択肢が増えてきている。リモートワークが定着してきているなか、働く環境としても充実した居住環境のニーズが高まっている。ハイツ自然園の賃貸住戸の特徴として1住戸あたり平均50㎡程度であり、2人住まいにしては少し広いが、在宅ワークスペースとしての利用が期待できる。 そこで”住むと働く”の関係にフォーカスし、”住むと働く”が心地良くつながる暮らしを目指して「WORK FRIENDLY HEIGHTS」というコンセプトが生まれた。Webサイトはこのコンセプトに基づいて表現し、”住むと働く”に関心のある層に届けられるようデザインした。 ※上記WebサイトはYuinchuと共同で開発した。 サイト管理はハイツ自然園の共用空間にあるカフェ「HALO」として、ともにハイツ自然園の魅力を伝えることを目指している。