補足資料

PROJECT MEMBER

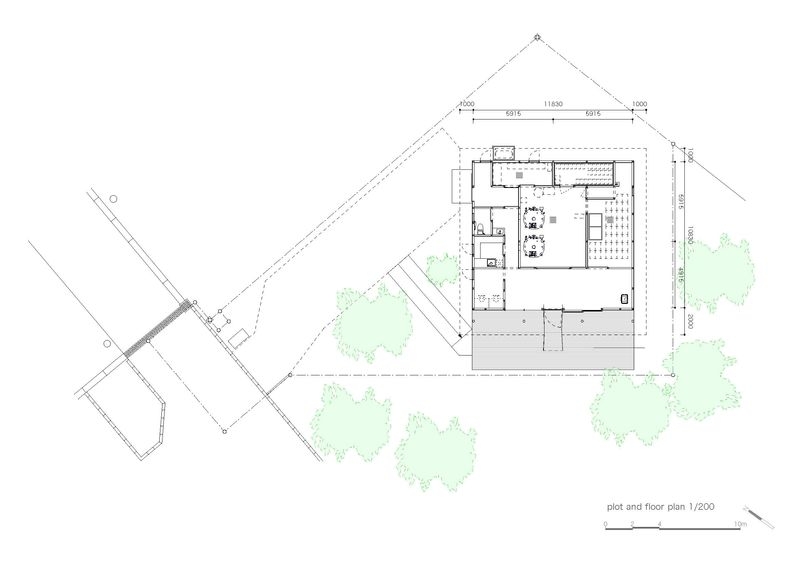

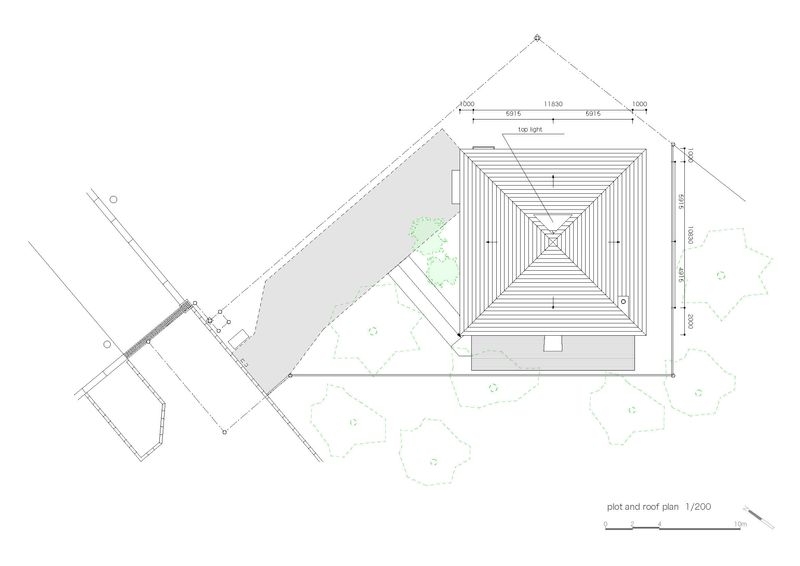

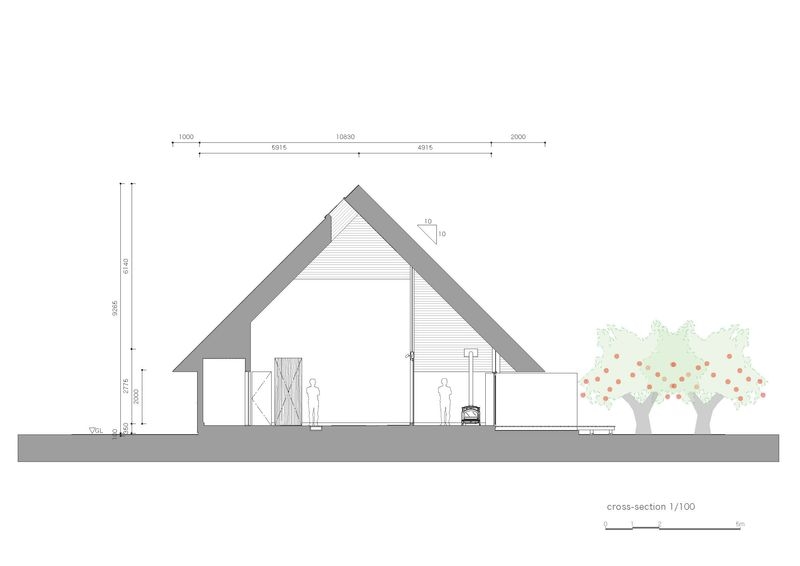

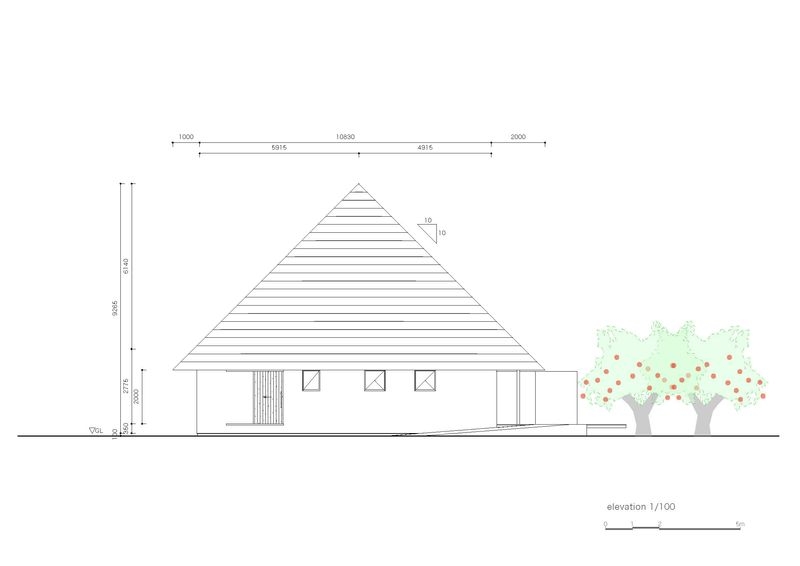

数年前、東京で青年期を過ごし弘前に帰農した若いりんご農家が丹精込めて作ったりんごが降ひょう被害によって行き場をなくしているのを目の当たりにした。ひょうや台風などで傷ついたりんごは売り物にならず、手間をかけて出荷するよりも地面を掘って埋めた方が良いという残酷な状況。一年間わが子のように手をかけてきたりんごを売ることもなく捨てなければいけない現状を打開したいとの思いから、元来連携しにくい気質と言われるりんご農家たちをつなぎ合わせて株式会社百姓堂本舗という会社をつくった。傷ついたりんごもシードルとして加工すれば地域の農業を助ける産業の軸になると考え、りんご農家による地シードル事業を立ち上げた。それがかねてから1次産業に加工や観光などをかけあわせた6次産業化事業を推進していた弘前市の事業と合致し、弘前市りんご公園のりんご園地内にシードル工房を建設することとなった。 計画当初、事業主より伝えられたコンセプトは「たわわに実るりんごに囲まれた農家の庭先で自家製シードルを楽しむ」というあたたかく素朴なイメージだった。あわせて、りんご公園に訪れる市民や観光客が立ち寄ってシードルづくりの様子を見学できること、地シードル事業に至った経緯を含めてこの地域のりんご産業を取りまく状況を伝えられる場所にすることが求められた。 一方、「酒を造る場所」と聞いて以前日本酒の酒蔵を見学した時に感じた空間の静謐さや奥深さを思い出し頭を離れなかった。天井が高く、光がしぼられた静かな空間。あらわしの木梁一本一本にその蔵の酒の味を決める菌が住んでいると言われるくらい不可侵な佇まい。そんな”目に見えない何者かが酒を造る”という現象から、酒にまつわる所作は洋の東西を問わず神聖化され、酵母を守るための厳格な掟に奥行きのある空間をともなって伝えられてきた。 設計を進めながら、農家らしいあたたかみのある空間と酒造りのための神聖で奥深い空間を両立できないかと模索していった。そうして行きついた大きな左右対称の三角屋根は懐かしさとあたたかみを与えるのと同時に規則性や様式に従う教会のような雰囲気をまとう佇まいとなった。アプローチ面にはエンタシスの施された丸柱が並びテラスから奥行きのある表情を見せる。これは同時に積雪からセットバックして開口部のガラスを守る役割も果たしている。屋根からの落雪と雨水を回避する鉄板のエントランスは高さ2mをきる低い空間となっており、内部で一気に8m上の醸造室の天窓へと視線を導く。 矩こう配で登る方形(ほうぎょう)の屋根組みは、地場の大工だけで施工できるよう鉄骨を用いず木の登り梁と桁で組み上げられている。部分的に登り梁のスパンを調整することで、桁が現れない天井だけが登っていく空間が可能となった。登っていった4枚の天井が合わさる頂点の天窓は繊細におさめられ、天井の折り返しもガラスのフレームも見えないミニマルな三角形を見せる。 広いりんご園の中でどこに建築するかという敷地の選定も行われた。原料となるりんごの搬入や給排水設備の引込みなどのアクセスを確保しつつ可能な限りりんごの樹に囲まれた環境になるよう、西側道路から樹2~3本分離れたあたりを目標として、平面図に現地の樹の位置と枝の張り具合を重ね合わせながら土地を切り取っていった。軒の高さはFLから2000mmと低く抑えられ、園地の外から見ると白い屋根だけがピラミッドのように突き出して見え、室内からは軒で切り取られた奥行きのあるりんご園の風景が続く。エントランスホールを兼ねた見学スペースからは、大きなガラス越しに醸造室に据えられたサーマルタンクでの発酵や搾汁の様子などシードル製造一連の工程を見ることができる。白い壁面には明治以来この地域でりんご栽培に尽力し功績をあげてきた先人の写真が並び、りんご栽培をめぐる歴史から現状までスタッフの説明を聞くことができる。見学者は薪ストーブにりんごの剪定枝をくべながら醸したてのシードルを試飲することができる。 工房の名前にある「木守り(きもり)」とは、収穫のあとひとつだけりんごを木に残し翌年の収穫を願って神に捧げる風習であり、危機に瀕しているこの地域のりんご文化が将来も伝えられ続いていくことを祈ってつけられた。自身もりんご農家である百姓堂本舗の高橋代表が地シードル事業を構想してから工房が完成するまで様々な困難や障害があり6年もの時間を要した。酵母という目に見えないものが神がかり的にりんごを酒に変えるのと同じように、人の”思い”という目に見えないものこそ、時間はかかれど物事を動かしていく。ともすればすべてが明晰に見えていると錯覚してしまう今の時代であればこそ、人口減少や農業担い手の不足など様々な課題を有するこの地域には劇的にものを変化させる”目に見えないもの”が必要なのだ。