補足資料

PROJECT MEMBER

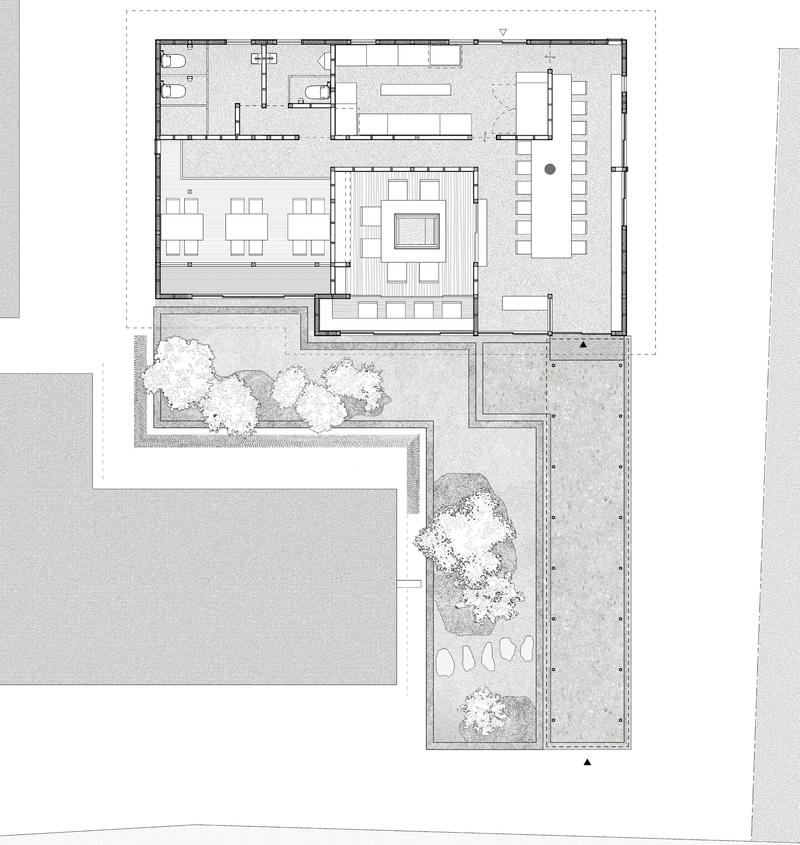

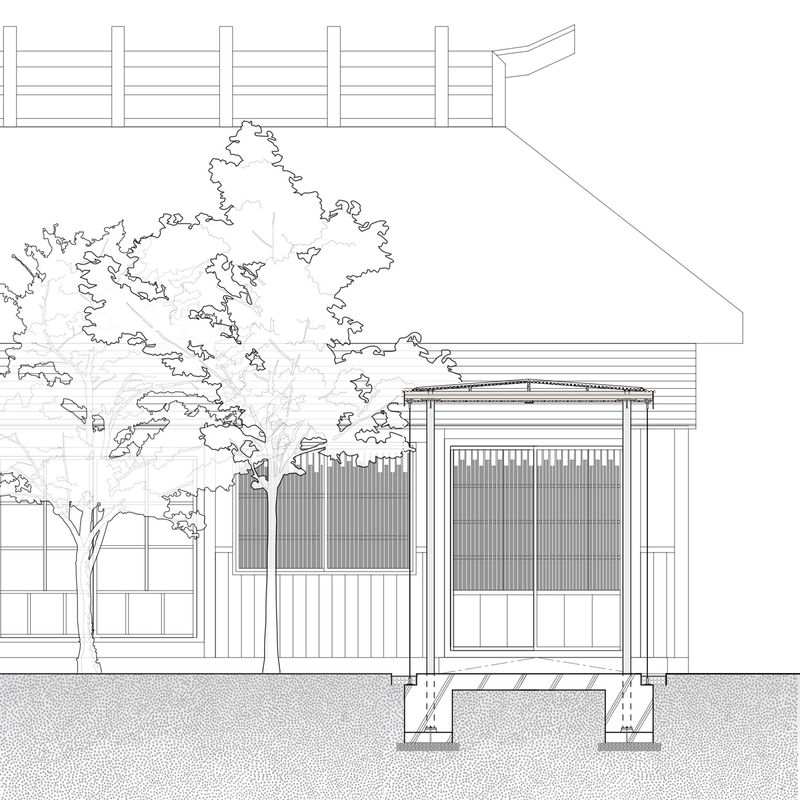

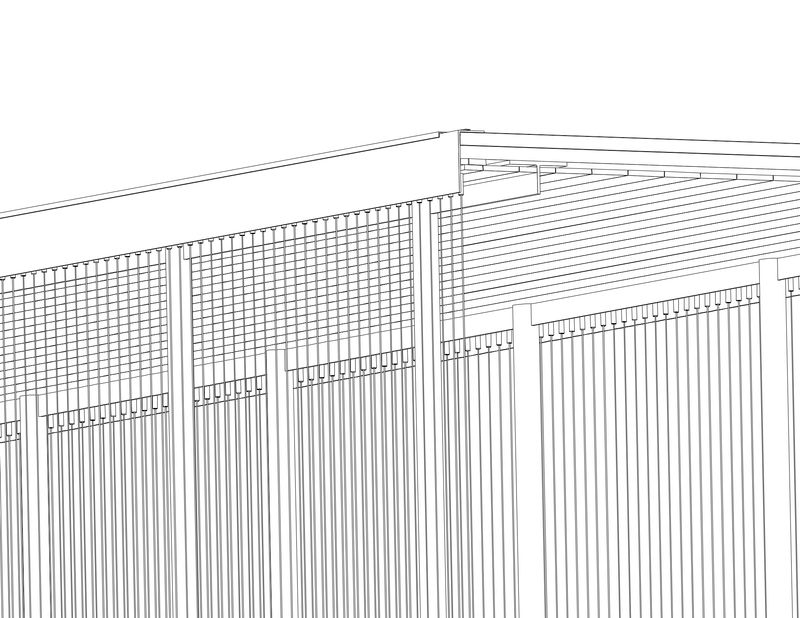

江戸時代に建築された武家屋敷のリノベーション 創業1897年の株式会社きちみ製麺は宮城県白石市の特産品、白石温麺の老舗メーカーとして長い歴史を歩んできた。伝承400年の味と言われ、かつては市内に数十とあった白石温麺の製麺所も激減し、現在はきちみ製麺を含む5社のみでその伝統の味と製法を守り抜いている。 改修の対象となった建物は江戸時代に武家屋敷として建築され、茅葺き屋根の平屋で温麺の食事処 として使用されてきた。本プロジェクトの概要は既存建物の全面改修及び前面道路から玄関まで繋がる新アプローチの増設と前庭の計画である。 既存建物内部には囲炉裏があり、茅葺き屋根のメンテナンスのために定期的に燻蒸作業を行なっている。改修後も変わらずに作業が行えるよう、既存の防煙区画を維持しながら間取りの再構築を行った。 飲食事業の拡大に伴い、座席数を44% 増、厨房スペースを100%増として設計を行った。また飲食スペースは、既存の建物の骨格を残しながら土間、囲炉裏の間、縁側、奥の間という4つの居場所において異なる体験を与えられるよう計画し、それらがひとつ茅葺き屋根の下で連続する空間を目指した。 土間では既存の大黒柱を中心としながら、長テーブルを中央に配置し、土間に集う空間を家具によって生み出した。また、土間北側に配置されていた厨房を西側にずらすことで、南北方向に土間空間のヴォリュームを最大化し、今まで天井裏に隠れていた既存梁の雄々しさを露出させた。 元々、従業員休憩室であった奥の間も飲食スペースへ変更。既存の床と天井を撤去し、かつて武家屋敷であった格式を抽象的に表現するため天井は格天井として仕上げた。また床仕上げは空間の繋がりを強調するため、土間と同じ那智黒砂利洗い出し仕上げとした。 既存建物は隣接する売店・事務所棟から連続するコンクリート塀の裏手にあったため、前面道路からの視認性に乏しく、外観を損ねていた。建物の正面に新たな秩序と魅力を生み出すために、既存のコンクリート塀を撤去、前面道路と建物玄関を繋ぐ、庇を設けた全長9mの新アプローチの設置した。 新アプローチのデザインの参照として、白石温麺の製造工程で重要な役割を果たしている ”ハタ” と呼ばれる乾燥台に干される温麺の整然とした線 (麺) の美しさがあった。この線 (麺) の様子を空間へと昇華すべく、このイメージを投影できる素材として3φのテンションワイヤーを採用、新アプローチの両側に合計286本を設置した。隣接する前庭空間との緩やかな繋がりと断絶は羅列するワイヤーを見る角度によって変わり、太陽高度の変動に応じてその線状の影が庭と茅葺きの建物と呼応する。 飲食店という側面からは、食前食後の体験の余韻を演出すると同時に、前面道路から奥まった位置にある飲食店の広告塔としても意味を持てるような形態を模索した。 建築物における象徴的表現の重要性を意識しながら、 R・ヴェンチューリが著書『ラスベガス』の中で「一連のローマの凱旋門は、広告板の原型である」と語り、建造物を「情報を伝える広告板としての機能を持つとともに、道標として 〜 役目も果たしている”」と記述している点に着目する。 白石温麺製麺産業の象徴、飲食店の広告塔、雨を凌ぐ庇の機能を持ちながら、人口3万人の地方都市である白石市における車社会において、車の速度で移動する人からの”見えと認知”についても配慮した。