補足資料

PROJECT MEMBER

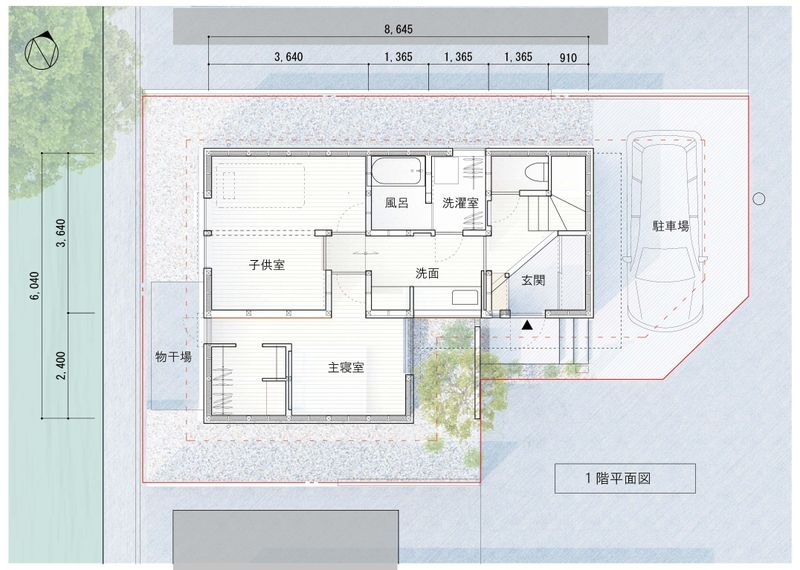

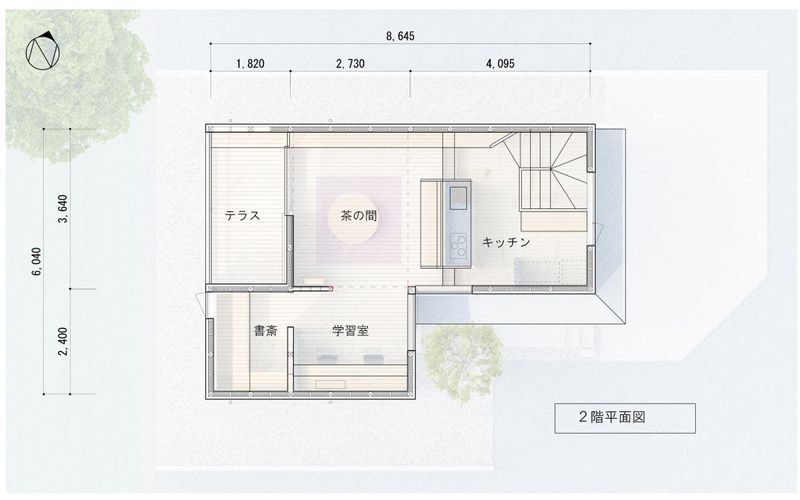

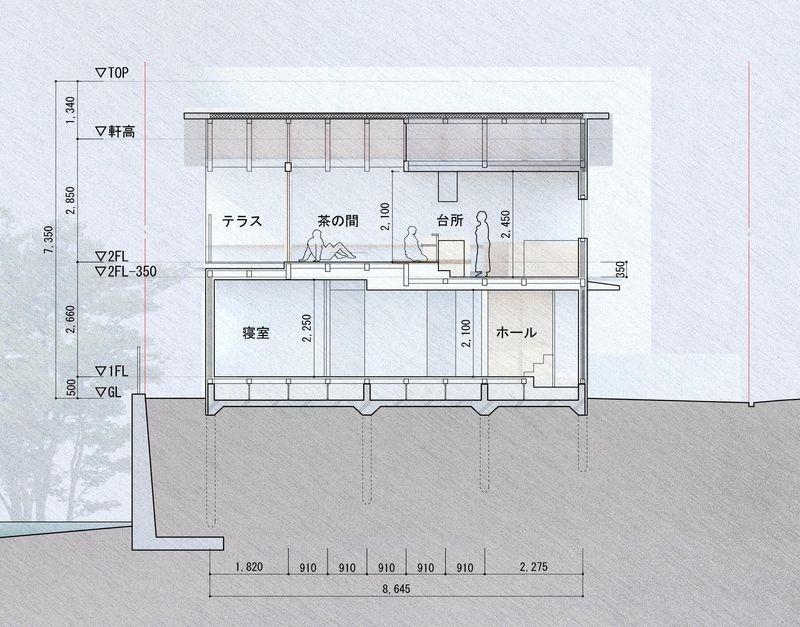

『 敷地の外の自然へと意識を拡張する住まい 』 30 代のご夫妻と男の子の 3 人家族のための住宅である。 敷地は大阪の史跡である狭山池の近くの閑静な住宅街に位置する。両隣と正面には住宅が軒を連ねているが、敷地の奥は地盤よりも 3m ほど低い高さに狭山池の細長い調整池が面する。調整池は常に水がある訳でもなく、幅15mに満たないながらも、池の向こう側には空が広がっていた。 ここは、北陸で育った建主にとって、大阪の狭く建て込みがちな住環境の中にも、わずかに自然への広がりを感じられるような居場所と価格の兼合いを探った末に行き着いた土地であった。 大きな構成として、1 階に天井高の抑えた寝室や水回りなどの諸室をコンパクトに納めたうえで、LDK と書斎からなるワンルームを 2 階に持ち上げ、 池に面した敷地の広がりや南東からの日照を最大限に享受できるようにした。2 階に上がる階段からインナーテラスまで連続する壁一面は移りゆく空色を反映する磨きの漆喰仕上げとし、壁を伝う視線が途切れ目なくインナーテラス、その先の空へと連続していく納まりとしている。 その他にも、主寝室に貫入する杉板の外壁、入角に設けられた窓、内外を連続する登梁、内外で反復して現れる材料など、住空間が内に閉じず、外へと拡張して感じられるような仕掛けをちりばめた。 キッチンに立つと、円卓に座る家族と目線の高さが合い、その視線の先には池の対岸に広がる空を望むことができる。キッチンの入角に設けられた開口からは、学習コーナーや書斎で家族がそれぞれの時間を過ごす姿が垣間見えるだろう。 かつて日本家屋には「茶の間」と呼ばれる時間を伴った居場所があった。茶の間は食卓を中心とした家族の語らいの場でありながら、家具の移動や建具の開閉によって変容し、茶の間を中心とした「間」の連なりは家の外の庭や自然へと大らかに開かれていた。 そんな親密さと自然への広がりの両方をコンパクトな現代の住空間の中に宿すことが、振り返るとこのお住まいの一貫した主題であった。