補足資料

PROJECT MEMBER

DATA

- ビルディングタイプ

- その他オフィス・企業施設

- 構造

- 木造

- 工事種別

- 新築

- 延べ床面積

- 313.09㎡

- 竣工

- 2025-03

CREDIT

- 撮影

- 設計+制作/建築巧房

- 設計

- 設計+制作/建築巧房 高木正三郎

- 担当者

- 米満光平

- 施工

- 山下建設株式会社

- 構造設計

- Atelier742 / 高嶋謙一郎

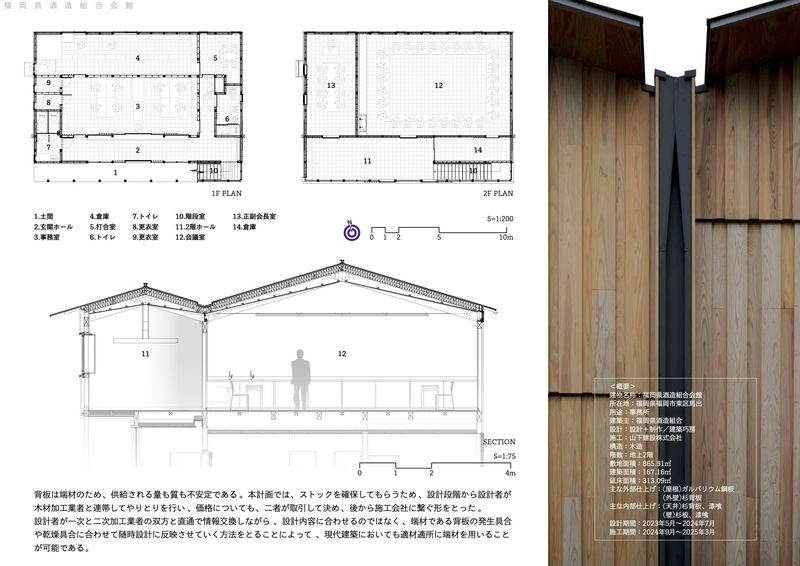

県内の蔵元60社以上で運営される、組合活動拠点の事務所である。50名弱が収容できる会議室をメイン空間としながら、会長室、試験室、小打ち合わせ室、事務室、ロビーのある2棟の双堂形式とした。独立した屋根=天井形状を与えることにより、正面軒から落ちる雨量を最小にして、庇のタテヨコ樋を省略するための試みを意匠に加えた。 現地は、様々な建物に囲まれた旗竿地であり、昨今のコスト情勢や、日本の伝統的な酒蔵建築のイメージ想起を踏まえて木造2Fとした。ここに、弊所が今までプロダクト作製で用いてきた背板(端材)を建築スケールまで拡大し、大きく5つの背板活用プロジェクトを組み込むこととした。背板とは、製材時に発生する丸太外周の端材で、通常、廃棄、もしくはチップ化されて製材所には利益が生まれにくい部分である。日本中の製材所で、背板は発生し続けているが、八女の製材所のものは、大径木から切り出している*こともあり、まだまだ使える断面形状のものが定期的に副産されていたので、ここに値段をつけて、所定の金額で買い取ることにした。材料代は格安だが、寸法が一定しない、三日月型の材料の加工に手間がかかる。そのトレードにより外壁材等へとアップサイクルする。(*今日では、木造住宅レベルの柱材の需要により小径木の方が単価が高いので、フローリング材を取るなら大径木となる。)背板は、生きた成長部分であり、白身の部分なので(意匠上)色が白く、吸放湿性能が高く室内に有利に働く。現代建築において、木の表皮に近い部分を空間に活かす意匠は発展途上であり、蓄積がないため、機能上の不足を伴わないよう細心の注意を払って取り組んだ。 5つの背板活用プロジェクト 1.外壁 <材料代と加工代調整のトライアル> 三面とも杉の背板およそ2000枚で構成されている。建物の機能と意匠上、背板の荒々しい部分を用いるのはそぐわないため、大工工務店の工場で四角形断面に製材した。背板は、末口ほど窄まるため断面が全て異なる。断面の加工精度を出すために長さは基本2mと限定されたので、立面に現れている段差は、その2mで取れるラインをベースにした。また断面形状は、背板のかまぼこ型から決まるため、幅広になれば薄く、幅が狭まれば厚く取れる。これを2mラインの段差と合わせてデザインし、上段は幅150mm×厚さ15mm、中段は幅125mm×厚さ20mm、下段は幅100mm×厚さ25mmとした。雨切れを考慮して上の方を幅広にし、貼り方は正面からステンレスビスを@300で大和貼りとし、悪くなった際はそこだけ張り替えられるようにした。重なって隠れてしまう継ぎ目の部分は、板の小口が上向きになるため弱点になるが、大工さんのアイデアで、上部と下部の材がぶつかる隅部を斜めにカットして繋ぎ合わせることで、水切れをよくするという対処をおこなった。塗料はタウンガード(丹宇)を表裏二回塗りし、知る限り最上級の耐久性を持たせたが、背板は辺材で、反りやすい性質があるため、丸太でよくやるような背割りを木裏側に全数施し、反りの力を弱めるための工夫をした。また仮に反ったとしても漏水をしないよう、万が一を考慮して、胴縁を打った上からもう一度防水シートを貼り、二重の防水層を確保した。一般的な壁内通気層がなさそうに見えるが、大和貼りにすることで、二重目と一重目の間にわずかな隙間が空き、それが壁面全体を覆うため、壁内の湿気対策となっている。実は、この大和貼りの中に既製品の換気扇の吹き出し口を隠蔽しており、この隙間を利用して最終的に外部に吹き出されるようになっている。胴縁間の隙間は全て通じているため、開口面積も十分すぎるほどだった。 上記の通り、外壁には工場での加工手間と現場での作業手間がかなりかかっているが、その分材料費は安く仕入れることができた。手間が増えたことは事実なので、逆転するための方法や意匠にはまだまだ検討の余地がある。快く引き受けてくださった山下建設の方々には感謝しかない。 2.天井 断面形状の異なる製材をベースにしつつ、登り梁と仕上げ材の位置関係の操作により、構造材を独立した意匠として見せるのではなく、化粧材と同化するような用い方をしている。ここでは長さ4mが必要であったため、断面は末口で30×30程度としている。また小断面のため、荒さが見えても良いだろうという判断をし、アクセントに背板を用い、背をそのまま見せる意匠とした。貼り方は梁間でくり返しになっているが、背板の断面は当然全て異なっており、元口になるとその差はかなり顕著になるため、全体としてランダムに見せることができている。現しにした登り梁は、頂部を突き合わせにせず、あえてすれ違いにさせたことで、天井に貼る板や背板にも頂部でずれが生じ、構造と化粧が一体で互いが噛み込んだような意匠となった。(この複雑な形状の端部に応じながら、内壁は2種類の漆喰を、無段階のコテ捌き〈グラデーション塗り〉で塗り分けており、木のシャープな造形と漆喰のやわらかな形により、大工と左官の気概がここで出会い、両翼のバランスが内観全体となることを目論みた。) 3.エアコン隠し 背板を薄くスライスすれば背の荒っぽさを消していけることが分かっていたため、隙間を15mm空けて、厚み9mmの背板を使った。あえて元の背の通り並べなかったことで、各断面の鋭角になった部分が強調され、全体が波打ったような意匠となった上、建具屋の手間も普通に格子を組むのと変わらなかった。先端が背の形状に伴って変形しているためか、風の抜けも問題なく、むしろ到達距離が伸びている印象なので、風洞実験を行って確証が得られれば、さらに明るい可能性を感じられる。 4.格子戸 隙間15mm空けの、厚み15mmの背板としたが、箇所数が多いため、空間とのバランスを考慮して、背を内側に向けるものと外側に向けるものを2:3程度の割合でバラバラに混ぜた。エアコン隠しと違い、静かに波打っているような印象で、材の反り防止のために幅は15mmで設定したが、横桟を追加するなどしてもう少し薄くできた。また15mmでかつ目線に近くなってくると、やや荒さが目立ち始めるため、納品後に気になる箇所はペーパーを当てるなどした。空間と用途に対しての荒さのバランスはかなり難しいため良い事例となった。 5.手すりブラケット 幅35mmの背板を造作してブラケットにする予定で、図面は中央が山になった断面の背板を想定して書いたが、現場に運び込まれた背板は、片流れのような断面で、板の表と裏で全然幅が違っていた。図面通りで納まらなかったため、材料に直接鉛筆書きをして加工してもらい、なんとかその材料で納めることができた。 小部材として背板を扱う場合や、寸法がシビアな場合は、材料断面が動くことを十分考慮していないと納まらない事態が発生するため注意が必要である。極論、現場で材料をみてから形を決めた方が正しいかもしれない。