補足資料

PROJECT MEMBER

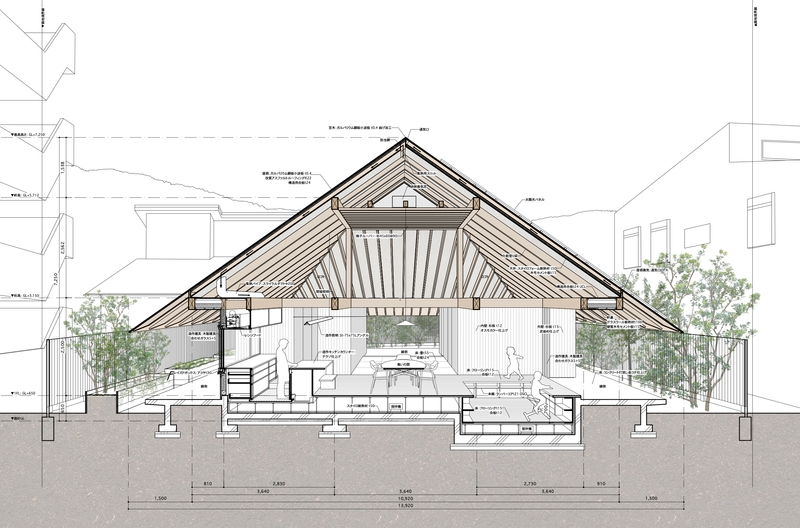

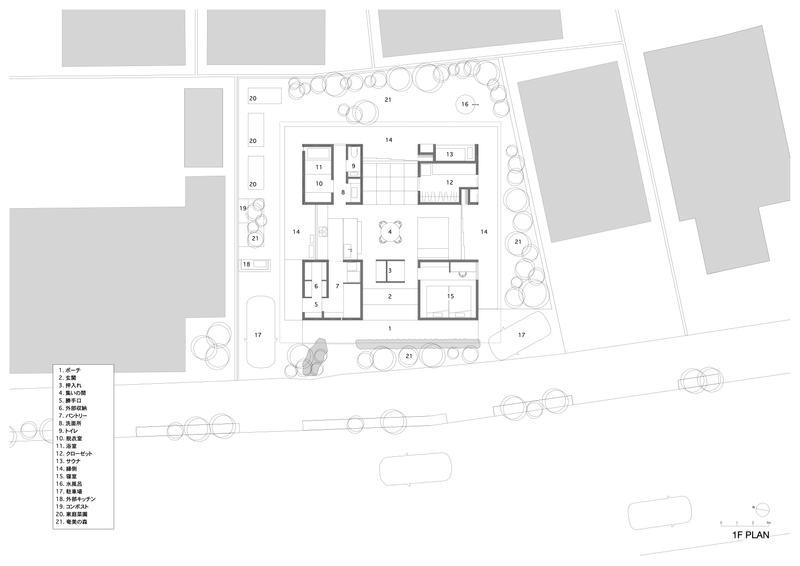

電気をひくのをやめた 地球環境の破壊が進み、異常気象が常態化する中、奄美大島の中心街に建てる設計者の自邸を送電網から切り離すことになるとは設計前は想定していなかった。きっかけは3年前に購入した山である。そこで生活に必要なインフラを自ら整備しながら、災害など予測不能な事態に備えると共に、超高齢化により消滅しつつある地域で、自立したマイクロインフラの可能性を模索する小屋を構想した。しかし、山でいきなりすべてのインフラを実装することは現実的に困難であり、多くの課題が浮かび上がった。その大きな要因のひとつが、東北地方とほとんど変わらない奄美大島の日照時間の短さである。風力、水力、地熱の発電なども検討したが、山の地理的条件や経済性を踏まえると、最も現実的なのは太陽光発電であった。まずは太陽光による発電効率や運用の可能性を検証する必要があった。そのために選んだのが、並行して計画をしていた自邸での試みである。住宅街での生活を舞台に実験を重ね、その成果を山の計画に反映していく。そう考え、地鎮祭の10日ほど前に自邸への送電網を断つ決断をした。 この住宅は、南国特有の高温多湿と日照の短さという過酷な気候のもと、空調や送電網に頼らず家族4人が快適に暮らす自立循環型住宅である。出身地である奄美大島の風景や暮らしの記憶を現代に再編集し、自然の力を受け入れながら調和して生きることを目指した。かつてこの島で一般的だった分棟形式を応用し、水回り・寝室・倉庫など異なる機能をもつ5つのヴォリュームを幾何学的に配置。間に生まれる領域を家族の共有空間とし、縁側や庭へと緩やかに繋げる。結果として、内外・家族・地域・自然が交錯する曖昧で寛容な空間が生まれた。屋根は集落に見られる波板トタンや入母屋の意匠を継承しつつ、断熱・通気・採光を重ね、奄美の気候に適応する新たな形式へと再構築した。高倉の架構を参照することで、4方に風が抜け、深い軒が強烈な日射や突発的なスコールを和らげる。サウナの熱源には薪を用いるが、その薪は建築現場で発生する廃材を集めて再利用しており、業者との間に資源を循環させる仕組みを生み出している。敷地内に設置したコンポストによって生ごみを堆肥化し、家庭菜園で再利用。そこで得られた野菜を食卓に提供することで、住環境内での小さな循環型生活を模索しながら実践している。 奄美は「結いの島」と称されるように、地域の結び付きが極めて濃密である。子供の成長儀礼には親戚や近隣住民が集い、80名規模の宴が深夜まで続くことも珍しくない。近年は核家族化やパンデミックにより、こうした営みが住まいから切り離されつつあるが、この住宅はその伝統に応答し、人びとが自然に集い、共に時間を過ごせるおおらかな場を再び住まいに内包している。私的領域を超え、地域文化の継承と再生を担う場としての住宅を再定義する試みである。 南島特有の気候と文化に寄り添いながら、現代における持続可能な暮らしのかたちと「住むこと」のあり方そのものを静かに問い直す住宅を考えた。